L’autel de la célébration eucharistique dressé à quelques dizaines de mètres de la tombe du bienheureux Abouna Yaacoub. Photo Constance du Coudert

C’est dans une ruisselante lumière de couchant et aux harmonies de la chorale du P. Khalil Rahmé que le Liban a célébré samedi, veille de la fête de la Pentecôte, la béatification de deux de ses fils, nés à Baabdate (Mont-Liban) et tués « en haine de la foi » en 1915 et 1917, aux derniers jours de l’Empire ottoman, durant la Première Guerre mondiale. Pris au piège des efforts désespérés pour sauver un empire en décomposition, Léonard (Youssef) Melki (1881-1915) et Thomas (Gergi) Saleh, prêtres de l’ordre des frères mineurs (OFM), choisirent de poursuivre leur mission d’éducateurs et de missionnaires. Ils le payèrent de leur vie. Ils ont été déclarés bienheureux et martyrs de l’Église universelle.

La cérémonie religieuse s’est tenue à quelques dizaines de mètres de la tombe d’un autre grand capucin, le P. Jacques Haddad (Abouna Yaacoub), fondateur de l’ordre des franciscaines de la croix et bâtisseur de nombreuses institutions ecclésiastiques. Il avait été déclaré bienheureux le 23 juin 2008, au cours d’une cérémonie organisée place des Martyrs, à Beyrouth.

Organisé par l’Église latine au Liban, la vice-province des frères mineurs capucins et la congrégation des franciscaines de la croix, l’office a été célébré sur la grande esplanade maritime de l’édifice principal du couvent de la Croix, à Jal el-Dib, en présence d’environ cinq mille fidèles venus de tous les coins du pays et même parfois de l’étranger. Des représentants des trois présidences et des patriarches orientaux, Béchara Raï et Youssef Younan, ont assisté à la cérémonie, que présidait Mgr Marcello Semeraro, préfet de la congrégation pour la cause des saints. Dans son homélie, le cardinal Semeraro est revenu sur le parcours des deux martyrs, marqué par une quête de justice et de vérité. « À vue humaine, a-t-il dit, les frères Léonard Melki et Thomas Saleh nous apparaissent comme des victimes. Victimes d’une vague de haine qui a parcouru à plusieurs reprises la fin de l’Empire ottoman, marquée par les événements tragiques de la persécution contre tout le peuple arménien et contre la foi chrétienne. »

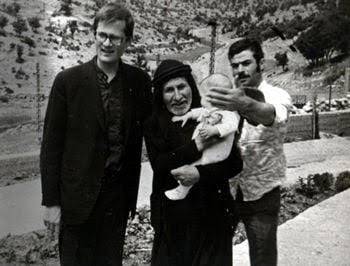

Léonard (Youssef) Melki (1881-1915), à gauche, et Thomas (Gergi) Saleh, prêtres de l’ordre des Frères mineurs, déclarés bienheureux. Photo ANI

Léonard (Youssef) Melki (1881-1915), à gauche, et Thomas (Gergi) Saleh, prêtres de l’ordre des Frères mineurs, déclarés bienheureux. Photo ANI

Mission périlleuse

C’est en décembre 1914, dans un contexte particulièrement périlleux pour les chrétiens de l’Empire ottoman, que les deux capucins décident de partir en mission, à l’issue de longues années de préparation, d’abord au petit puis au grand séminaire de leur ordre, à Istanbul. Alors que d’autres religieux de la communauté cherchent refuge dans des lieux plus sûrs, le bienheureux Léonard choisit de rester dans le couvent de Mardin pour continuer à prendre soin d’un confrère âgé. « Le 5 juin 1915, il est arrêté et torturé, avant d’être tué, avec d’autres compagnons, à coups de pierre, puis de poignard », relate le cardinal Samarero. « Deux ans plus tard, en 1917, le P. Thomas fut arrêté avec d’autres confrères dans le couvent d’Orfa. Il fut enfermé dans différents cachots et subit plusieurs marches de la mort et des tortures terribles destinées à le faire apostasier. Malgré cela, dans l’Église libanaise se perpétue le souvenir de sa sérénité et de sa force », salue le cardinal.

Des brochures publiées par l’ordre des frères mineurs apportent certaines précisions à ce résumé. Selon ces récits, le père Léonard Melki refusa d’apostasier après avoir caché le saint-sacrement à l’arrivée d’un détachement de police venu fouiller le couvent, à la recherche d’une fictive cache d’armes. Arrêté, il fut cruellement battu et torturé une semaine durant. On alla jusqu’à lui arracher les ongles des mains et des pieds. Malgré tout, des cantiques continuaient de s’élever des geôles transformées tantôt en cathédrales, tantôt en confessionnaux. Frère Léonard ne regretta jamais d’avoir demandé au Christ de « prendre sur lui les souffrances de son confrère arménien. Avec 417 autres prisonniers chrétiens de Mardin, il fut ensuite déporté vers le désert et mourut sous les balles, le 11 juin 1915, à 34 ans. Les corps des suppliciés furent ensuite jetés dans des ravins et des grottes.

Une sorte de « nuée lumineuse »

Dans la colonne des déportés se trouvait aussi l’évêque arménien catholique, le bienheureux Ignace Maloyan (1869-1915). Il fut exécuté séparément, après avoir refusé, indifférent aux menaces comme aux promesses, de renier le Christ et d’embrasser l’islam. Selon certains récits, des témoins parmi les gardiens de la colonne de déportés racontent avoir vu « une sorte de nuée lumineuse » au-dessus des prisonniers, qui avaient obtenu de célébrer une dernière prière avant d’être exécutés.

Pour sa part, le père Thomas Saleh (1879-1917), pour avoir simplement caché un prêtre arménien dans son couvent, fut soupçonné de comploter contre l’Empire ottoman et arrêté. Emprisonné avec trois autres religieux de son couvent, il fut déporté en plein hiver vers Marash, astreint à des marches forcées dans le désert, pieds nus, sous le soleil et la pluie. Condamné à mort, il mourut en chemin, d’épuisement et du typhus, le 18 janvier 1917, à l’âge de 36 ans.

L’autel durant la célébration eucharistique. Le patriarche Raï a suivi la cérémonie religieuse, mais n’a pas concélébré. Photo tirée de la page Facebook de Bkerké.

L’autel durant la célébration eucharistique. Le patriarche Raï a suivi la cérémonie religieuse, mais n’a pas concélébré. Photo tirée de la page Facebook de Bkerké.

Vainqueur au service de la vérité

Frère Léonard Melki et frère Thomas Saleh sont pourtant vainqueurs au regard de la foi chrétienne, a poursuivi en substance au cours de son homélie le cardinal Semeraro. La force dont ils ont fait preuve est un don spirituel qui « dans la doctrine catholique est la troisième vertu cardinale, c’est-à-dire une de celles qui constituent les fondements d’une vie vertueuse ». Ils ont été animés par la passion pour la vérité et l’amour pour le bien, jusqu’au renoncement et au sacrifice de leur vie. « Le but de l’Église est aussi de témoigner de cette force » , a-t-il déclaré à l’intention des fidèles réunis au cours de la cérémonie.

Reprenant les mots de Benoît XVI dans l’encyclique Spe salvi (Sauvés dans l’espérance) : « Dans les épreuves vraiment lourdes de la vie, spécialement quand il nous arrive de devoir prendre la décision définitive de faire passer la vérité avant le bien-être, la carrière, la possession, nous avons besoin de témoins, de martyrs, qui se sont totalement donnés, a-t-il considéré. Les figures des bienheureux Léonard Melki et Thomas Saleh nous aident ainsi à préférer, dans les petits choix de la vie quotidienne, le bien à la commodité. »

Le cardinal Semeraro a enfin souligné l’importance de l’Esprit saint, qui donne aux martyrs le courage d’être des témoins. « Nous l’avons entendu de l’apôtre Paul : L’Esprit vient au secours de notre faiblesse. Les anciens pères nous disent que les martyrs sont comme des athlètes qui, libérés des vêtements qui gênent la course, enflammés par l’Esprit saint, courent dans le stade pour remporter la couronne du vainqueur », a-t-il lancé.

« Qui sont les martyrs ? reprend le cardinal Semeraro. Saint Ambroise considère que chaque fois que l’Église commémore la mort de son sauveur, ce que nous faisons quand nous célébrons le sacrifice eucharistique, elle reçoit une blessure d’amour. Il explique alors que tout le monde ne peut pas dire qu’il a été blessé par cet amour. Mais les martyrs peuvent le dire (…) parce qu’ils ont obtenu d’être blessés à cause de son nom. »

Et de terminer en se confiant à l’intercession des bienheureux Léonard Melki et Thomas Saleh : « Par l’offrande de leur sang, accepte-nous aussi, Seigneur, et garde-nous fermement attachés à toi, afin que nous puissions parvenir au salut éternel. »

Le retour des nationalismes

On peut se demander quelle signification revêt pour les Libanais d’aujourd’hui le martyre de Thomas Saleh et Léonard Melki. La réponse à cette question se trouve peut-être dans la lettre apostolique « À l’aube du 3e millénaire » du pape Jean-Paul II. Tout en se félicitant de l’effondrement de l’Union soviétique, Jean-Paul II y avait prophétiquement écrit : « Mais après 1989 se sont manifestés de nouveaux périls et de nouvelles menaces. Dans les pays de l’ancien bloc de l’Est, après la chute du communisme, est apparu le grand danger des nationalismes, comme le montrent malheureusement les événements des Balkans et d’autres zones voisines. Cela oblige les nations européennes à faire un sérieux examen de conscience, en reconnaissant qu’il y a eu des fautes et des erreurs historiques, dans les domaines économique et politique, à l’égard de nations dont les droits ont été systématiquement violés, aussi bien par les impérialismes du siècle passé que par ceux de notre siècle. »

Ces mots sont annonciateurs. C’est en effet de la funeste matrice de la Première Guerre mondiale (1914-1918) qu’est née l’infinie souffrance du peuple arménien, ainsi que celles d’autres minorités chrétiennes (syriens, chaldéens, assyriens et grecs), massacrés et déportés par l’Empire ottoman, à partir de 1915.

Le viol du droit des nations, petites et grandes, par de nouveaux impérialismes réapparaît aujourd’hui aussi bien en Europe qu’au Moyen-Orient, laissant craindre la résurgence des persécutions religieuses. Songeant aux totalitarismes du XXe siècle, Jean-Paul II écrit encore : « En notre siècle, les martyrs sont revenus ; souvent inconnus, ils sont comme des “soldats inconnus” de la grande cause de Dieu. Dans toute la mesure du possible, il faut éviter de perdre leur témoignage dans l’Église. (…) Il faut que les Églises locales fassent tout leur possible pour ne pas laisser perdre la mémoire de ceux qui ont subi le martyre, en rassemblant à cette intention la documentation nécessaire. Et cela ne saurait manquer d’avoir un caractère œcuménique marqué. L’œcuménisme des saints, des martyrs, est peut-être celui qui convainc le plus. »

commentaires (6)

Magnifique Article .Juste pour ce qui est des minorités Chrétiennes il vaudrait mieux citer les Syriaques et non les Syriens pour éviter une confusion dans l esprit des lecteurs .

Salha Marcel

23 h 36, le 07 juin 2022