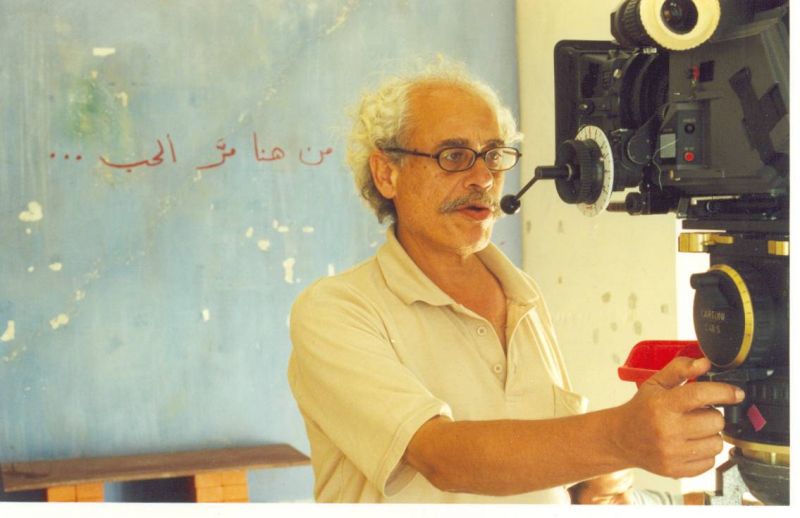

Borhan Alaouié sur le tournage de « Khalass ». Photo d’archives L’OLJ

Né le 1er avril 1941 à Arnoun dans le Liban-Sud, Borhane Alaouié est décédé hier à Bruxelles à l’âge de 80 ans d’un arrêt cardiaque après une longue maladie.

« Comme si l’écroulement de cette montagne courageuse et vaillante, qui veillait sur le cinéma libanais, concordait avec le départ d’un certain visage du Liban », regrette le réalisateur Hady Zaccak qui l’a côtoyé. Oui, Borhane Alaouié était une cime, et ni les vents, ni les tempêtes, ni les orages ne pouvaient l’ébranler. Don Quichotte du cinéma libanais, il a toujours réussi à se battre à coups de petits budgets, sans sommes mirobolantes, en faisant des films de facture élaborée, authentique, ancrée dans la réalité arabe et libanaise. Il a pu ainsi s’affirmer et affirmer « son cinéma libanais » même à l’international, sans crainte des critiques. S’il n’était pas reconnu à sa juste valeur par son propre public, il était adulé de ses étudiants (à l’institut des études cinématographiques (Iesav) de l’USJ), à qui il a insufflé les principes et la passion pour le cinéma. Il a choisi de dire la vérité sans fioritures ni vernis, au risque de souvent déplaire.

Pas de pathos…

Lorsque, jeune réalisateur de 33 ans – ayant accompli des études à l’Institut national supérieur des arts du spectacle et des techniques de diffusion (Insas) de Bruxelles, de 1968 à 1973, et ayant fait ses armes à la CLT –, il tourne son premier long-métrage Kafr Kassem en 1974, son œuvre est immédiatement reconnue internationalement comme un des meilleurs films arabes de l’année, aux côtés du Moineau et de La Terre de Youssef Chahine. Ce long-métrage rigoureux et juste tourna les festivals (il fut sélectionné entre autres à la Semaine de la critique à Cannes et primé à Carthage). Pourtant, il tarda à être projeté au Liban. Prouvant, encore une fois s’il le faut, le fameux adage : nul n’est prophète en son pays.

Pour Borhane Alaouié, le cinéma arabe politique actuel est une « réalité indéniable ». Il fallait donc montrer au spectateur qu’il n’est pas dans une salle pour se droguer ou s’oublier mais pour « voir juste » une situation et l’assumer. « Il n’a jamais choisi le chemin de la facilité », attestait feu Samir Nasri, critique cinématographique, dans les colonne de L’Orient-Le Jour dans les années 70. Le cinéaste a toujours su éviter les écueils du mélo et de la grandiloquence. Son prochain film, Beyrouth, la rencontre, sorti en 1981, présenté à la Mostra de Venise (Lion d’or et grand prix du jury), signe sa collaboration avec le producteur tunisien Hassen Daldoul. Ils créent ensemble France Média, une maison de distribution et de production de films. Fady Stephan, archéologue et cinéphile invétéré, écrivait récemment dans ces colonnes : « Il a peut-être toujours été méconnu du grand public, pour des raisons occultes, mais il était familier de nos étudiants de cinéma. Borhane Alaouié était un cinéaste d’exception, qui a triomphé de toute contrainte, car il s’agissait d’un poète et d’un visionnaire. C’était aussi un de nos hommes les plus cultivés en musique, littérature, philosophie. Chacun de ses films éblouit par sa puissance de poésie et de vérité, comme souvent de nostalgie. » De son premier court-métrage Affiche contre affiche (1971) à Khalass (2007), en passant par son premier long-métrage Kafr Kassem qui a reçu, en 1973, le Tanit d’or à Carthage, le cinéaste ne s’embarrasse pas des mots ni des images. En film de fiction ou en documentaire (Beyrouth, la rencontre), il a instauré son langage personnel. Tout en sobriété. « Je ne suis pas là pour analyser, mais pour raconter une histoire », avait-il confié à L’Orient-Le Jour lors de la sortie de son film Khalass.

… mais une vision juste

Et les histoires, Alaouié les raconte bien, avec la même fougue, la même violence et la même passion des premiers jours. En sillonnant les routes de la capitale, le réalisateur, que Serge Daney a comparé dans le quotidien français Libération à un topographe cinéaste, fait un véritable travail de mémoire. « Il n’y a pas de bilan de guerre, affirmait-il. Celle-ci ne sera terminée que lorsqu’elle sera jugée, ses crimes aussi ». Et de poursuivre : « On ne peut pardonner tant qu’on ne sait pas ». Le cinéaste dénonçait pas ailleurs les commerçants du cinéma arabe qui empêchaient les films d’avoir leur espace et de s’adresser à leur public. « Le cinéma ne doit pas être une caricature du monde arabe, mais représenter sa vraie culture. » Prononcés il y a quelques années par Borhane Alaouié, ces propos semblent aujourd’hui chargés d’une signification toute particulière. Après un premier retour au Liban en 1996, il était reparti en Belgique avec la nostalgie de revoir son pays natal. Il avait enfin envoyé en 2019/2020 un film quasiment inédit, accompagné d’un message verbal, dont la projection devait avoir lieu à Dar el-Nimer, mais avait été reportée à une date ultérieure. Ce film qui s’intitule de façon prophétique Si le peuple un jour... est constitué de fragments de propos et de réflexions spontanées sur la guerre du Liban, tenus par des adolescents des années 1990, tous nés au milieu d’un incompréhensible et sanglant conflit, formant un film non fictionnel où l’imagination ne pourrait pas errer hors de ce qui y aurait été clairement énoncé. Seuls des traces et des lambeaux de civilisation sont saisis près de ces jeunes, comme s’ils en étaient gardiens, mais les questionnant peut-être tout aussi bien. « Il n’y a pas eu condamnation de la guerre, simplement une reconstruction, semble expliquer le cinéaste dans ce film. Mais, malheureusement, cette reconstruction s’est faite sur des bases identiques, au centre d’un même décor. Et l’état d’esprit perpétué ainsi que le même état d’âme ont ramené les seigneurs des guerres d’antan qui se sont arrangés pour établir une réconciliation éphémère, mais pas une paix véritable. Ils ont tout bonnement inventé une fiction de fins de guerres. » Des paroles ô combien justes et une œuvre qui résonneront encore longtemps après le départ du père du cinéma libanais moderne...

Le réalisateur Hady Zaccack se souvient

« Borhane Alaouié était un père spirituel pour moi et pour le cinéma libanais, ce nouveau cinéma qui est né en 1975. Le cinéaste était le plus aimé d’un groupe de cinéastes comme Maroun Baghdadi, Jocelyne Saab, Jean Chamoun, Randa Chahhal… qui ont transformé le paysage cinématographique du pays. Sa disparition concorde avec la disparition d’une vision moderne, laïque d’un nouveau Liban, loin du confessionnalisme. Son cinéma qui aborde notamment les problèmes sociaux, l’exil, le retour, était un cinéma panarabe avec Beyrouth comme centre de ses histoires, mais aussi l’Égypte (Il ne suffit pas que Dieu soit avec les pauvres, 1978).

Borhane Alaouié était mon professeur, celui qui a tracé ma voie en me disant un jour : “Tu dois choisir entre être critique ou cinéaste.” Il m’a poussé donc à réaliser des films et à les voir en tant que critique. Je lui dois beaucoup depuis le jour où il a été le superviseur du film de ma thèse. C’était une école cinématographique en soi. Son départ marque la fin d’une époque qui s’étiole à jamais… tragiquement. »

commentaires (3)

C’est toujours les grands qui partent et les nains qui survivent !

LeRougeEtLeNoir

11 h 05, le 10 septembre 2021