Illustration Mohammad Yassine.

C’est un bâtiment gris, un vieil ascenseur, une odeur de tabac froid. Des couloirs à n’en plus finir. Surtout ne pas se tromper de porte. Une fois dans le bureau du chef, il faut attendre. Il est très occupé. Des coups de fil à passer. Un café ? Il met de la musique arabe pour couvrir la conversation. Un legs d’une époque pas si lointaine ? Une question sur votre patronyme, histoire de vous situer sur la carte. Une autre sur votre parcours, vos années d’expérience. Comprendre en quelques mots vers quel bord vous penchez. On rentre enfin dans le vif. Le chef tend des articles de confrères. « Lis. » « Voilà ce qu’il ne faut surtout pas faire. » On ne leur trouve pas de défaut. Le journaliste s’est montré critique, à juste titre. Il a fait son travail, non ?

« Tu as eu droit à un café ? » À la rédaction, c’est notre façon de confirmer que l’un(e) d’entre nous a passé son baptême du feu à la Sûreté générale. C’est elle qui a, entre autres, la charge de gérer la censure des médias, sous la houlette du ministère de l’Intérieur. Ces rendez-vous « café » sont une pratique ancienne qui a resurgi ces dernières années après la thaoura d’octobre 2019. En témoigne le durcissement des autorités en termes de libertés individuelles et le nombre croissant de convocations de journalistes. En cent ans d’existence, L’Orient-Le Jour a été témoin, et victime, comme tous les autres titres, d’une répression intellectuelle, de censure officielle, officieuse et d’autocensure, à différents degrés suivant les époques. Aujourd’hui encore, la presse libanaise est réglementée par la loi désuète du 14 septembre 1962 sur les imprimés. En 1977, le sujet de la censure est supprimé, le terme aboli par le décret-loi n° 104 (modifié en 1994) qui ne mentionne plus que les infractions et les délits de presse. Mais dans les faits, elle ne disparaîtra jamais tout à fait, en témoignent les années noires sous la tutelle syrienne.

Suspendu 22 fois

Lorsque les deux jeunes amis Georges Naccache et Gabriel Khabbaz se lancent le défi de créer un journal en 1924, ils donnent le la dès le premier numéro : « Nous vous proposons, seulement, d’être vrais. » L’impertinence et l’esprit critique dont ces jeunes loups vont faire preuve leur valent d’être suspendus une première fois, en janvier 1925, par les autorités mandataires. Des suspensions sont décrétées à 22 reprises, à l’époque du mandat français mais aussi sous l’État naissant.

Article du 8 juin 1967 dans L'Orient, passé par la censure. Archives OLJ

Article du 8 juin 1967 dans L'Orient, passé par la censure. Archives OLJ

Les éditos politiques sont le plus souvent visés, comme les Faits du jour en septembre 1926. « Le gouvernement de la République libanaise qui nous a fait, il y a quinze jours, l’honneur de nous suspendre, nous permet aujourd’hui de reprendre notre publication. Que la volonté du gouvernement de la République soit faite. La presse reste absolument libre d’écrire ce qu’il lui plaît », écrit le journal le matin du 9 octobre 1926. Cette liberté de ton leur vaut un retour de bâton régulier, comme des textes charcutés, jusqu’à atteindre un point d’orgue lors de l’arrestation, deux décennies plus tard, des directeurs Kesrouan Labaki et Naccache après son fameux éditorial « Deux négations ne font pas une nation », du 10 mars 1949. Seize agents de la Sûreté et deux camions seront mobilisés lors de leur arrestation et renvoi devant un juge d’instruction. Le premier écopera d’un mois de prison, deux de plus pour l’auteur du texte incriminé, désormais célèbre. Comme un pied de nez, l’édito sera remplacé pendant plusieurs jours par des extraits de la Constitution libanaise ou de la Déclaration internationale des droits de l’homme.À partir de la fin des années 50, les carrés blancs avec la mention « censure » sont récurrents dans les unes et les pages intérieures du journal, à L’Orient comme au Jour. Textes et photos sont passés au crible de la Sûreté jusque tard dans la nuit, avant que le journal ne parte sous presse.Le 5 juin 1967, les dirigeants israéliens décident de lancer une attaque « préventive » contre l’Égypte. Leur armée abat 300 des 340 avions égyptiens, 50 avions syriens et 20 jordaniens, encore tous au sol. C’est la bérézina. Nasser doit se rendre à l’évidence, son armée est défaite. Mais dans la presse arabe de la région, il ne faut surtout pas rendre compte de ce cuisant échec. La situation devient ubuesque. « Les Arabes (censure) : pas question de cessez-le-feu », rapporte L’Orient au troisième jour, probablement délesté du verbe « s’entêtent », jugé trop « péjoratif » par messieurs les censeurs. Les semaines qui suivent, des pans complets sont supprimés, comme les impressions d’un correspondant français au Caire le 24 juin. Au Jour, un éditorial entier d’Édouard Saab du 28 juin est passé à la guillotine. Seul le titre a survécu : Les liaisons dangereuses. Au lecteur d’imaginer la suite.

« Bonne presse »

Cette pratique se raréfie au fil des ans, pour mieux revenir par la grande porte lors du mandat Sarkis (76-82), alors que le pays est en proie à une guerre civile. En 1977-1978, le bal entre les locaux de L’Orient-Le Jour à Hamra et les bureaux de la Sûreté générale situés juste en face est incessant. Chaque page terminée est relue par des fonctionnaires et biffée au besoin. « Après quelques mois, ils se sont ravisés parce que, des journaux avec des carrés blancs, pour nous ça faisait bonne presse, mais pas pour eux », ironise Issa Goraieb, rédacteur en chef de l’époque, aujourd’hui éditorialiste. La rédaction est alors contrainte de prévoir des dépêches de toute taille en guise de « bouche-trou ».À cette époque, la censure, ou les tentatives d’influence, ne sont pas uniquement du fait des autorités. Il faut par exemple jongler avec les exigences de la milice des Mourabitoun. Alors que la plupart des communiqués des partis sont jetés à la poubelle, L’OLJ est forcé de publier ceux du mouvement nassériste, après les « visites » quotidiennes de ses combattants armés dans les locaux. Après l’invasion de 1982, un ministre des Affaires étrangères israélien, lors d’une visite impromptue, tente de faire fléchir Issa Goraieb, jugeant la position du journal trop sévère vis-à-vis de l’État hébreu.

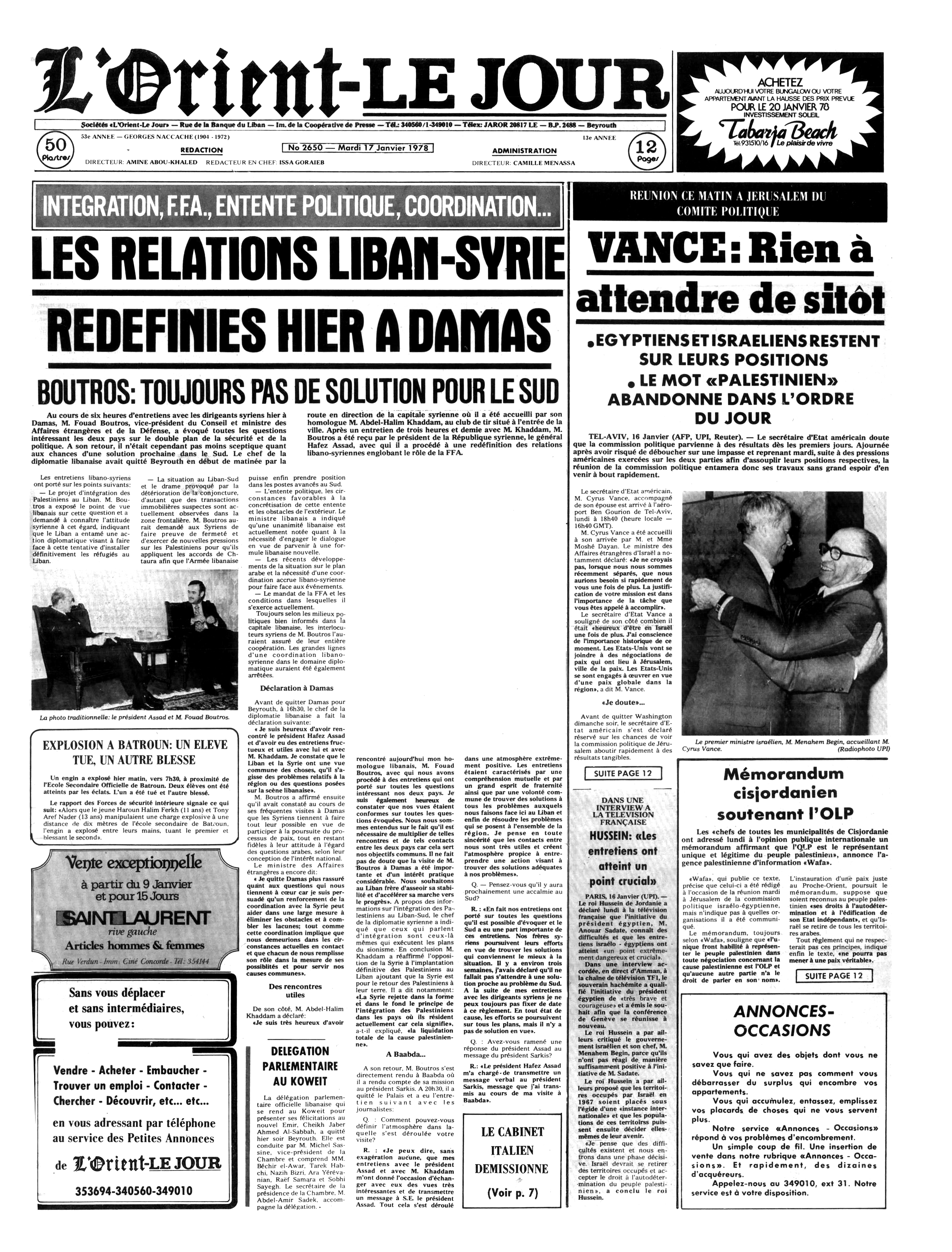

La Une censurée de L'Orient-Le Jour, le 17 janvier 1978. En octobre 1990, c’est la consécration de l’emprise syrienne sur le Liban. Pendant près de 15 ans, un État sécuritaire et policier, inspiré du régime autoritaire de Hafez el-Assad, se met en place, avec le concours des autorités libanaises. À la censure déjà présente va se greffer l’autocensure que s’imposent les journaux de l’opposition comme L’Orient-Le Jour. Il faut alors peser chaque mot. S’il est permis de critiquer les ministres syriens, il ne faut surtout pas toucher à la personne d’Assad ou au clan alaouite. C’est le « conseil » que prodigue le chef des renseignements syriens, à la fin des années 1970, lorsqu’il s’invite, en tenue militaire, dans le bureau du rédacteur en chef. « Allez-y, dénoncez notre barbarie. Nous ne voulons pas être aimés, nous voulons être craints », lui lance-t-il.

La Une censurée de L'Orient-Le Jour, le 17 janvier 1978. En octobre 1990, c’est la consécration de l’emprise syrienne sur le Liban. Pendant près de 15 ans, un État sécuritaire et policier, inspiré du régime autoritaire de Hafez el-Assad, se met en place, avec le concours des autorités libanaises. À la censure déjà présente va se greffer l’autocensure que s’imposent les journaux de l’opposition comme L’Orient-Le Jour. Il faut alors peser chaque mot. S’il est permis de critiquer les ministres syriens, il ne faut surtout pas toucher à la personne d’Assad ou au clan alaouite. C’est le « conseil » que prodigue le chef des renseignements syriens, à la fin des années 1970, lorsqu’il s’invite, en tenue militaire, dans le bureau du rédacteur en chef. « Allez-y, dénoncez notre barbarie. Nous ne voulons pas être aimés, nous voulons être craints », lui lance-t-il.

Sujets délicats

Tout au long de son histoire, le journal bénéficie d’un atout qui, d’une certaine manière, le « protège », aujourd’hui encore. Le fait de paraître en français offre une marge de manœuvre certaine à la rédaction. « Les mêmes articles publiés par exemple par an-Nahar auraient sûrement été censurés », explique Gaby Nasr, éditorialiste. « Nous avions plus de liberté que d’autres », se souvient la journaliste Suzanne Baaklini qui couvrait les manifestations antisyriennes au tournant du millénaire. « Parfois je voyais la couverture de certains médias et je me disais que nous n’avions pas assisté au même événement », dit-elle. Avec l’arrivée de Bachar el-Assad au pouvoir, après la mort de son père en 2000, la bride ne s’est pas relâchée. « L’autocensure, c’est pernicieux, ça s’installe en toi, jusqu’à devenir un automatisme », résume Élie Fayad, actuel corédacteur en chef. « Les sujets délicats, on les étouffait ou on les supprimait, pour ne pas se taper un procès ou être visé par un attentat », renchérit Gaby Nasr. Mais avec le réveil d'une opposition antisyrienne multiconfessionnelle au début des années 2000, les journalistes vont repousser petit à petit les limites. Les langues se délient. Cependant, sur d'autres questions, même après le départ des troupes de Damas en 2005, l’autocensure a du mal à disparaître. La pratique permet d’éviter un grand nombre de problèmes causés par le très vaste champ d’interprétation de la loi, qui peut conduire un journaliste en prison. Évoluer dans une société conservatrice encore aujourd’hui fait que certains sujets vont longtemps rester tabous. L’OLJ sera par exemple l’un des premiers à parler de la transexualité au Liban, mais aura du mal à toucher aux institutions religieuses. Mais à force de débats, de discussions en son sein, la rédaction parvient à faire sauter les derniers verrous.

TUER OU CENSURER C,EST LA MEME CHOSE. ON TUE POUR FAIRE TAIRE UNE VOIX. ON CENSURE POUR LE MEME MOTIF. LES ABONNES DE L,OLJ SUBISSENT UNE CENSURE MALHONNETE ET PARTISANE.

15 h 05, le 16 mai 2024