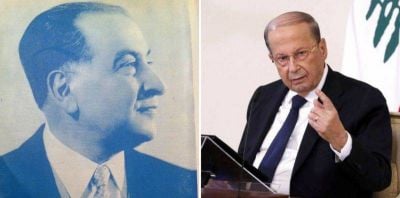

Fouad Chehab (photo tirée de la page Facebook de la Fondation Fouad Chehab) et Michel Aoun (photo AFP).

Le 23 septembre 1958, Fouad Chehab devenait le premier militaire de l’histoire du Liban à endosser le costume présidentiel. 58 ans plus tard, Michel Aoun accédait à son tour à la présidence de la République, devenant ainsi le quatrième militaire à occuper ce poste (le troisième d’affilée). Entre les deux hommes, la comparaison pourrait presque s’arrêter là. Le premier a œuvré à renforcer les institutions quand le second a au contraire participé à les fragiliser. L’un est un homme d’État dont toute la politique avait pour objectif d’en développer les prérogatives et d’en défendre les intérêts ; l’autre est un animal politique qui a dépensé toute son énergie, quitte à se renier, au service d’une seule ambition. Le mandat de Fouad Chehab est associé à la construction de l’État, celui de Michel Aoun à son effondrement.

Neutralité vs politique des axes

Les deux hommes ont connu leur première expérience au pouvoir par le biais d’un gouvernement militaire de transition, en 1952 pour le premier, en 1988 pour le second. Mais ici aussi, la comparaison s’arrête là. Le mandat de Béchara el-Khoury se termine en 1952 dans une ambiance assez chaotique. Le Liban est témoin d’un mouvement de grève et de désobéissance civile qui oblige le président à démissionner au bout de trois jours, ce que l’on a appelé « la révolution blanche ». Fouad Chehab prend alors les commandes d’un gouvernement militaire, et alors qu’une partie de la rue l’encourage à conserver le pouvoir, il refuse et facilite le processus de transition pour le président élu Camille Chamoun.

En septembre 1988, le président Amine Gemayel quitte le pouvoir sans successeur. Le 22, il nomme Michel Aoun à la tête d’un gouvernement militaire dont la tâche est d’assurer l’élection d’un nouveau chef de l’État. Mais le chef de l’armée va s’accrocher au pouvoir et même refuser de quitter le palais de Baabda jusqu’à sa fuite le 13 octobre 1990 face à l’offensive syrienne. Entre-temps, il s’oppose aux accords de Taëf, lance une « guerre d’élimination » contre les Forces libanaises et une « guerre de libération » contre l’armée syrienne.

Fouad Chehab arrive finalement à la tête de l’État en 1958 après une nouvelle période chaotique marquée par de fortes divisions sur la scène interne sur fond de bras de fer régional entre nationalistes arabes et monarchies pro-occidentales. Les tensions sont si fortes qu’une guerre civile éclate entre l’armée et les forces insurrectionnelles qui reprochent au président Camille Chamoun son tropisme occidental. À la demande du gouvernement libanais, Washington ordonne, le 15 juillet 1958, le débarquement de milliers de marines américains sur la plage de Khaldé, la première intervention américaine au Moyen-Orient. S’ensuit une crise avec l’Égypte de Nasser qui ne trouvera une issue que par un compromis entre les deux puissances sur l’arrivée au pouvoir de Fouad Chehab, alors chef de l’armée. Le président profite ainsi d’une période de trêve relative sur le plan régional, sur laquelle il va s’appuyer en promouvant une politique de neutralité. L’exemple le plus illustre est la rencontre avec Nasser en 1959 qui se déroule sous une tente à la frontière libano-syrienne. Chehab refuse de se rendre en Égypte ou en Syrie, qui forment à l’époque la République arabe unie, et trouve un compromis en s’asseyant du côté libanais et en demandant à Nasser de s’asseoir du côté syrien de la frontière.

Michel Aoun parvient finalement à accéder à la fonction suprême en 2016 après 891 jours de vacance présidentielle. Grâce à l’appui du Hezbollah, il contraint un à un tous les autres acteurs à le soutenir et conclut surtout un compromis avec Saad Hariri. Lequel compromis finira par imploser en 2019. Loin de défendre la neutralité et la souveraineté de l’État, le président s’aligne sur la politique iranienne du Hezbollah, coupant le Liban de son environnement arabe et remettant en question l’identité géopolitique et culturelle du pays du Cèdre.

« Ce que dicte le livre sera »

Fouad Chehab a été très marqué par les crises qui ont mis fin aux mandats de ses deux prédécesseurs et a cherché à ne pas reproduire les mêmes erreurs. Béchara el-Khoury a par exemple été confronté à de nombreux mouvements populaires en raison notamment de la place qu’occupait son frère Salim el-Khoury, que les Libanais surnommaient « le sultan Salim », en comparaison avec les gouverneurs ottomans, vu l’étendue de sa domination et les accusations de corruption qui le visaient. De nombreuses forces politiques accusent aujourd’hui Gebran Bassil, le gendre du président Michel Aoun, de reproduire l’expérience du « sultan Salim », le surnommant « le sultan Bassil ». Chehab était connu, au contraire, pour son ascétisme et sa moralité. Selon ce que rapporte l’un de ses plus proches, le général de brigade à la retraite Michel Fadlo Nassif, il a éloigné tous ses proches et sa famille, et a demandé à ce que son frère, le prince Chakib Chehab, soit transféré du consulat d’Alexandrie pour se voir confier un emploi marginal au ministère des Affaires étrangères. Il a également interdit à ses proches et ses frères de se rendre au palais présidentiel.

Chehab était particulièrement attaché au respect de la lettre. « Ce que dicte le livre sera », avait-il l’habitude de dire en référence à la Constitution. Le président n’hésitait pas à entrer au Conseil des ministres avec une copie de la Constitution et à demander au secrétaire général du Conseil, qui est généralement un homme de droit, de lire les articles constitutionnels pour s’y conformer. Avec le soutien de l’Église maronite, dirigée par le patriarche Boulos Méouchi, le président met en place des accords avec les communautés musulmanes, encore à la marge de l’État, pour réussir à renforcer les institutions publiques, notamment en réorganisant le ministère du Plan dont la mission est de développer les avant-projets que d’autres ministères souhaitent mettre en œuvre. Il crée en outre le Conseil supérieur de la magistrature, la Caisse nationale de la Sécurité sociale, la Cour des comptes, le département des adjudications, le Plan vert, le plus grand projet de développement durable au Liban, le Conseil de la fonction publique.

Un véritable miroir inversé du mandat de Michel Aoun. Celui-ci s’est essuyé les pieds sur la Constitution à chaque fois que cela servait ses intérêts, qu’il s’agisse de la vacance présidentielle ou de la formation du gouvernement. Le locataire de Baabda ne cache pas sa volonté de renvoyer Taëf aux oubliettes de l’histoire, considérant que les chrétiens y ont perdu toutes leurs prérogatives. Le chef de l’État a assisté depuis les premières loges à l’effondrement du pays, de son système bancaire, mais aussi de ses écoles, ses hôpitaux et même son armée. « Il est injuste de comparer Chehab à Aoun », soutient un proche de ce dernier. « Chehab est arrivé au pouvoir au début de la mise en place de l’État et a réussi à le marquer de son sceau. Aoun a dû lutter contre les esprits sectaires, faire des compromis, à la suite d’une période où les chrétiens ont été marginalisés », ajoute-t-il.

« Je ne veux pas que quelqu’un écrive sur moi ou défende mon mandat, je ne veux rien justifier. Seule l’histoire justifiera, le peuple ne sera pas convaincu, les chrétiens surtout n’ont pas été convaincus par beaucoup de mes actions », disait Fouad Chehab, tel que rapporté dans les Mémoires du général Michel Nassif. Le président ne faisait en effet pas l’unanimité dans la rue chrétienne, notamment en raison de la forte implication de l’armée dans la vie politique via le deuxième bureau. C’est au nom de cette même rue chrétienne que Michel Aoun prétend aujourd’hui combattre. Mais alors que les années Chehab ont été parmi les plus prospères de l’histoire du Liban, celles du mandat actuel sont parmi les plus terribles.

commentaires (28)

La grande différence entre les deux généraux, c'est que l'un était soutenu par les américains et leurs vassaux alors que l'autre n'est soutenu par aucune puissance étrangère. Faut-il que le Liban dépende toujours du bon vouloir d'Israël, qui de fait contrôle l'Occident et ses vassaux ? La décolonisation n'est pas achevée.

NASSER Jamil

18 h 16, le 24 septembre 2021