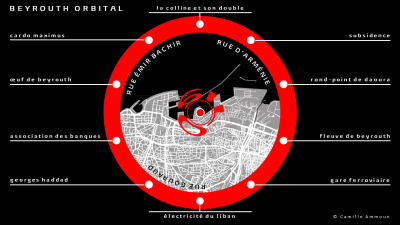

Camille Ammoun : « Le tissu urbain de Beyrouth est parsemé d’épaves qui hantent ses mémoires. » Photo DR

Arpenteur invétéré des villes, à commencer par la sienne, cette capitale libanaise qu’il voit « comme un texte, multiple et en réécriture perpétuelle », Camille Ammoun en fait l’objet central de ses livres et publications. Politologue de formation, cet auteur et chroniqueur – qui a notamment signé durant un an, dans les colonnes de L’Orient-Le Jour, une chronique mensuelle intitulée Beyrouth dans le monde – utilise la psychogéographie comme dispositif littéraire pour aborder les problématiques urbaines contemporaines. Son troisième ouvrage, intitulé Subsidence (Terre Urbaine, 48 pages)*, né de son observation des « épaves » architecturales emblématiques qui émaillent le paysage beyrouthin, développe une réflexion sur un phénomène géologique d’affaissement irréversible des sols transposé au niveau de la ville, « dans son infrastructure, sa gouvernance et son espace humain ». Et qui vient contrecarrer la très galvaudée notion de résilience. Il répond aux trois questions de L’Orient-Le Jour.

« Subsidence », un court essai fictionnel dans la collection Dérives urbaines des éditions Terre Urbaine. Photo DR

« Subsidence », un court essai fictionnel dans la collection Dérives urbaines des éditions Terre Urbaine. Photo DR

Depuis votre premier roman (« Ougarit », publié aux éditions Inculte en 2019), la ville est au cœur de tous vos écrits. D’où est né cet intérêt quasi obsessionnel pour les environnements urbains ?

L’urbanité est la matière première de mon travail. En tant qu’objet humain par excellence, la ville me permet de questionner ce que nous sommes. Elle est le lieu de toutes nos contradictions, de nos manières d’être, de nos quêtes existentielles, de nos crises, de nos peurs, de nos créations les plus audacieuses, de nos plus belles victoires et de nos échecs les plus lamentables. C’est l’idée d’englober la totalité d’une ville dans un texte littéraire qui m’a poussé à écrire mon premier roman Ougarit, et à travers Dubaï de tenter de capter le zeitgeist de ce début de XXIe siècle.

Pour mon deuxième livre, Octobre Liban (éditions Inculte), j’utilise directement la marche en ville comme un outil littéraire pour décrire la manière dont la corruption et le clientélisme de la classe politique libanaise transforment la forme de la ville et s’immiscent dans les comportements de ses habitants.

Mon troisième livre, Subsidence, mélange l’essai, la fiction et l’image pour, à partir de la succession de catastrophes que vivent Beyrouth et les Beyrouthins depuis des décennies, proposer un narratif qui réfute celui de la légendaire résilience qu’on leur attribue.

On me demande souvent si, pour moi, la ville est un simple décor ou le personnage principal de mes textes... Elle est un peu des deux, bien sûr, mais je vois surtout la ville comme un texte. Un texte urbain, multiple, en réécriture perpétuelle. Ces trois livres, ainsi que la chronique « Beyrouth dans le monde » que j’ai tenue pendant un an dans les colonnes de ce journal, sont tous des tentatives de transformer le texte urbain en texte littéraire.

Vos textes sont fortement imprégnés de psychogéographie, une perception de l’espace urbain nourrie de déambulations, d’observation, de digressions et d’expérience affective des lieux par l’individu. Une pratique qui donne chez vous des écrits toujours dénonciateurs. Dans votre précédent ouvrage « Octobre Liban », vous dénonciez l’effondrement du Liban dû à la corruption de sa classe politique. Dans le dernier (à paraître le 21 septembre aux éditions Terre Urbaine), vous élargissez le propos en transposant le concept géologique de « Subsidence » à l’état d’un monde « qui tombe au-dessous du niveau », dans un irrémédiable mouvement d’affaissement. Une situation planétaire que symbolise, de manière éclatante, la déliquescence libanaise. Écrire, pour vous, c’est nécessairement alerter ?

Lorsque j’écrivais mon premier roman, Ougarit, je faisais déjà, bien avant d’en avoir découvert le concept, de la psychogéographie. Ce n’est que lorsque j’ai rencontré les éditions Inculte que j’ai découvert ce terme à travers le travail de l’auteur britannique Iain Sinclair. Le concept, peu défini, permet une large marge d’interprétation aux auteurs et artistes qui s’en réclament et produit des œuvres extrêmement différentes. Elles conservent cependant un élément commun : une approche sensible, voire sensorielle, parfois politique de l’espace urbain. Voilà une définition dans laquelle je me retrouve et qui est, en quelque sorte, le plus petit dénominateur commun de toutes celles que j’ai eu l’occasion de lire chez différents auteurs. Alors, parlons-nous d’un mouvement littéraire ou d’un activisme politique, d’une série d’idées new age ou de pratiques avant-gardistes ? La réponse est que la psychogéographie recouvre toutes ces choses et qu’elle est constamment remodelée par ses praticiens.

Sa proposition fondamentale (mais pas la seule) est de revenir à l’acte primordial de marcher, si simple, si fragile, si nu qu’il en devient subversif. Si j’ai usé et abusé de cette pratique pour écrire Octobre Liban, je m’en écarte dans Subsidence et utilise la ville comme un générateur de sens pour faire la proposition suivante : sortir le concept de subsidence du champ de la géologie, où il décrit un affaissement irréversible des sols, pour lui permettre de décrire des phénomènes humains équivalents.

Entre essai nimbé d’un zeste de romanesque, écriture littéraire et illustrations photographiques, ce livre au petit format est assez inclassable. Comme on vous sait par ailleurs photographe urbain, on se demande quel rôle auront joué les photos des « bâtisses épaves de Beyrouth » dans son processus de fabrication ?

Je ne suis pas photographe ; ma pratique est essentiellement liée à l’écriture. Les photos que je prends sont surtout destinées à inspirer et soutenir mes textes, pas à les illustrer. Ces images sont une sorte de texte intermédiaire entre le texte urbain que j’essaie de déchiffrer et le texte littéraire que je produis. C’est dans cette perspective qu’elles trouvent leur place à la suite d’un court essai fictionnel dans la collection Dérives urbaines des éditions Terre Urbaine.

Le tissu urbain de Beyrouth est parsemé d’épaves qui hantent les mémoires de la ville. Ces immenses monolithes, irréparables mais indestructibles, bien connus des Beyrouthins, sont les reliquats de pans entiers de l’histoire d’une ville engloutie sous des sédiments d’événements catastrophiques, mais apprivoisés par ses habitants. À travers cette série de photos prises en arpentant la ville, j’essaye d’isoler ces monuments mémoriels de la forêt de béton qui les entoure.

Dans de nombreux endroits du globe, la subsidence géologique conduit à l’abandon et la déréliction de bâtiments, de quartiers, parfois de villes entières. À Beyrouth, le phénomène qui a conduit ces bâtiments à dériver, à se désagréger dans l’abandon n’est pas un phénomène géologique. La subsidence de Beyrouth est politique, sociale, économique, un phénomène en somme essentiellement humain. Et l’épave, c’est l’objet subsident qui, dans sa forme échouée, se perpétue après le naufrage.

*Disponible en librairie à partir du 21 septembre.

commentaires (0)

Commenter