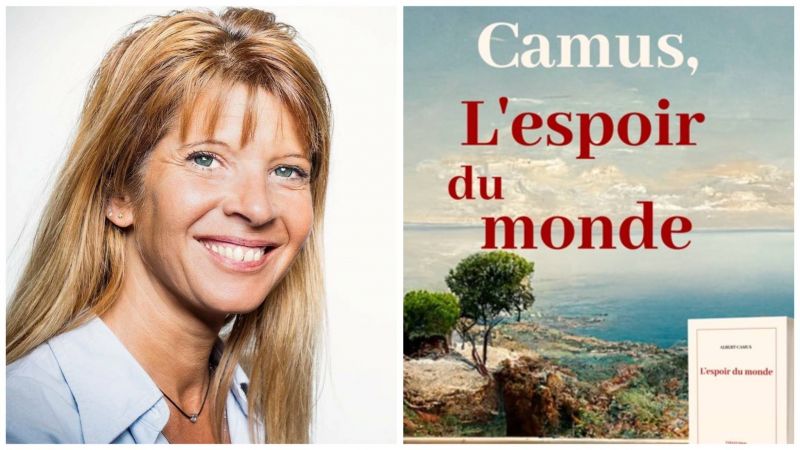

Mona Azzam : qu’aurait fait Albert Camus face aux injustices de ce monde ? Photo DR

Camus, L’espoir du monde (éditions d’Avallon). Il n’y a pas besoin de rajouter au titre du roman de Mona Azzam emprunté à Albert Camus lui-même. À l’heure actuelle, il est permis de s’interroger sur « l’espoir du monde », mais aussi de se dire que si celui-ci peut encore se donner, il est bienvenu. Plus que jamais, ce monde de violence, de conflits, de haines qui montent, de tapage médiatique, de surenchère de mots creux dans lequel nous vivons a besoin d’hommes engagés et d’hommes de parole comme le fut Albert Camus. Mona Azzam, écrivaine franco-libanaise basée à Montpellier, a choisi de le faire revivre. Elle s’est octroyé la liberté d’imaginer qu’après son accident de voiture, il n’était pas mort mais était entré dans un coma dont il se réveillera vingt ans plus tard, dans un hôpital en Russie – selon certaines thèses, l’accident de Camus aurait été l’œuvre du KGB. Nous sommes donc dans les années 80. Albert Camus aurait alors eu 67 ans, l’âge dit de « la réflexion de la maturité », selon ses mots.

Les années 80 sont chargées de conflits partout, en Europe, au Moyen-Orient, et l’auteure d’un premier roman Sur l’oreiller du Sable (L’Harmattan, 2017) et d’ouvrages littéraires tels que Nerval dans le sillage de Dante (Librairie Samir, 1994) envoie son Camus ressuscité sur tous les fronts. Car elle sait que lui ne gardait pas le silence et ne détournait pas son regard des drames du monde tels qu’avant sa mort, ceux de la révolte de Budapest en 1956, étouffée dans le sang, et des révoltes à Berlin-Est en 1953, réprimées. Il proclama également alors son soutien à Pasternak qui, comme lui, recevra le prix Nobel de littérature. Autrement que dans ses précédents romans et nouvelles, Mona Azzam signe là un livre plus directement politique.

Elle choisit donc d’y inclure quasiment tous les conflits des années 80 (et il y en a eu), parce que l’écrivain français était, selon elle, « citoyen du monde, concerné par le malheur du monde, où que ce soit ». En remettant sur le tapis tout le long du livre les leitmotivs de Camus – le sens de la justice, de la solidarité, de l’amitié, de la fraternité, la révolte, le goût de la liberté, de l’amour, de la nature, de l’action –, Mona Azzam, professeure de littérature autant que romancière, dit « vouloir sensibiliser le lecteur, le réveiller ». « Quelles leçons avons-nous retenues du passé ? » interroge-t-elle. « L’espoir du monde repose sur la prise de conscience du monde. L’envers et l’endroit sont plus que jamais d’actualité, et personne n’a réussi à créer un personnage aussi complexe que Meursault dans L’Étranger. »

Approcher Camus l’homme et ne pas se limiter à Camus l’auteur

Mona Azzam raconte avoir travaillé durant dix ans sur ce livre : elle a fait des recherches nombreuses, relu toute l’œuvre de l’écrivain, écouté des discours et rendu visite à Catherine Camus, la fille de l’écrivain, à Lourmarin, pour approcher Camus l’homme et ne pas se limiter à Camus l’auteur. N’a-t-elle pas eu peur de cette entreprise audacieuse, celle de faire parler un monument de la littérature ? Non, dit-elle, car elle était mue par le désir de rendre « le don qu’(elle) a reçu, grâce à la lecture de l’œuvre de Camus, inestimable parce qu’il a contribué à faire d’(elle) ce qu’(elle est).Un être humain qui, par le biais des mots, n’aspire qu’à donner en retour ».

Le livre se lit principalement comme des lettres adressées à ses grands amis, les poètes René Char et Louis Guilloux, et à Maria Casarès. La forme épistolaire est « une façon plus simple pour approcher Camus et permet d’éviter le superflu romanesque », expliquait l’auteure à L’Orient-Le Jour lors de sa participation à l’événement Beyrouth Livres (du 2 au 8 octobre). Le goût de Camus lui-même pour cette forme est notoire ; ses magistrales correspondances avec Maria Casarès ou René Char entre autres en témoignent. Les lettres du Camus ressuscité sont signées du pseudonyme d’Alexandre, le prénom de résistant de Char, pour lequel l’écrivain avait une amitié et une admiration uniques.

Le livre est un fin entrelacs entre les mots de Mona Azzam et de Camus qu’il fait bon lire et relire : « La France a oublié que la justice est une force avant tout et que l’intelligence est rigoureuse ou n’est rien. » « Aujourd’hui, alors que je retrouve mon pays, mon quartier, ma rue, je suis un exilé qui comprend sous le soleil éblouissant, dans les clameurs de la rue, que l’on ne peut pas être heureux dans l’exil ou dans l’oubli. On ne peut pas toujours rester un étranger… C’est ce que l’on a fait de moi, pourtant : un exilé et un étranger. » « Je sais encore mieux maintenant qu’on ne peut être libre contre les autres... » Des phrases comme des méditations et comme des invitations incessantes à l’engagement et à briser le mur de l’indifférence, tout comme le livre de Mona Azzam ; un pamphlet pour la justice, l’engagement, la paix et l’action. Celle-ci est d’ailleurs la prescription de l’écrivain contre le désespoir, selon l’auteure.

Et si le livre s’articule autour de la pensée philosophique de Camus, il tourne aussi autour de la grande absente, Maria, le grand amour ; et de ses grands compagnons, une ode à l’amitié, au compagnonnage. C’est d’ailleurs René Char qu’il charge dans le roman de l’aider à rentrer en Algérie. Les pages sur l’Algérie ne sont pas sans nous rappeler le recueil Noces : la mer, le soleil et le rôle du lieu, Tipasa. Quand les rêves politiques de fraternité et de justice de l’auteur se sont, dans le roman de Mona Azzam, fracassés contre le réel, il est demeuré celui de l’attachement à une géographie, à une lumière, à des êtres, et malgré Le mythe de Sisyphe, au combat.

Mona Azzam « sort vidée » de cette écriture et le lecteur, lui, remué, a fortiori nous autres Libanais qui sommes assurément sensibles, aujourd’hui plus que jamais, à ces thématiques d’exil, d’identité, d’engagement, de place dans le monde, d’absurdité, de legs, de liens et de mort.

commentaires (0)

Commenter