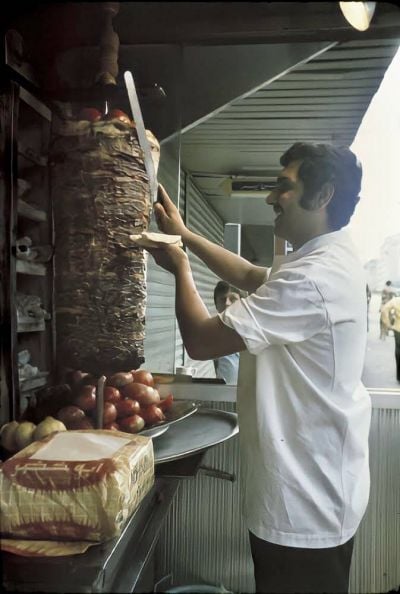

Photo G.K.

C’est une autoroute du Haut-Metn. De celles qui ont été creusées au lendemain de la guerre, n’importe où, n’importe comment, pour soi-disant relier la ville à la montagne plus efficacement et rapidement, mais dont on a compris maintenant qu’elles ne sont que l’un de ces grands projets qui n’étaient que pots-de-vin et prétextes nébuleux pour bourrer les poches d’un zaïm d’ici ou de là. La montagne autour ne ressemble plus qu’à un crève-cœur. Un cœur crevé, défigurée qu’elle est par les carrières, leurs grues qui mordillent la pierre sans pitié, les inutiles poteaux électriques, illuminés le jour et noirs dans la nuit, et les usines désaffectées d’où s’élèvent encore des volutes noires. L’asphalte fendillée qui vomit des monstres gluants revenus des égouts ferait croire qu’une tornade vient de passer. Mais ce n’était que l’hiver. Le cadavre d’un renard se dissout sous un essaim de mouches. À elle seule, cette vision suffit à nous faire prendre la mesure des dégâts provoqués par le pouvoir en place. Entre tristesse et rage, je regarde ce paysage en me demandant par où faudra-t-il commencer pour soigner le corps comateux de notre pays malade, malmené de tous bords ? Soudain, au milieu de cette scène qu’on dirait arrachée d’une série B de zombies, un détail m’aimante. Sur le bord de la route, à travers les fentes d’un rocher, là où on ne les espérait même plus, une poignée de coquelicots ont poussé malgré tout. Comme un miracle. C’est peut-être un détail, quelque chose de tellement dérisoire comparé à l’atrocité du paysage autour. Mais leurs pétales chiffonnés, leur rouge reconnaissable parmi mille, recouvrent toute la laideur au milieu de laquelle ils semblent parachutés, et nous rappellent qu’en dépit de tout, de la tristesse et tout ce qui n’est plus et ne sera plus jamais, rien ne vaudra un printemps libanais.

« Jararingues » et amandes vertes

Non, rien ne vaut ce moment entre mars et avril où quelque chose s’adoucit au fond de l’air, et qu’en un claquement de doigts, après des semaines de gris et de pluie, tout semble tout d’un coup enrubanné d’or, aux mains de la lumière d’un printemps inespéré. Cette lumière-là, dont je vous parie qu’elle est introuvable ailleurs qu’au Liban, « elle répare l’âme », m’a dit un jour un pêcheur revenu au bord de la corniche après les tempêtes. Il était là, à sourire au milieu des éclaboussements des jeunes garçons en Speedo, la peau déjà rosie, et dont on dirait qu’il leur pousse des ailes quand ils se jettent des rochers, dans l’eau irisée de mille nuances d’ambre et de rose. Rien ne vaut ces balcons de Beyrouth, leurs dalles en mosaïque où des chats aux yeux plissés de bonheur s’entortillent dans les rayons de soleil, parmi les tapis persans qu’on étale le long des balustrades, et les jets de savon baladé qui embaument toute la rue. Rien ne vaut cette maison de montagne, beit el-jabal, dont les volets écaillés s’ouvrent enfin, en grinçant, sur une terrasse où, la nuit tombée, on a encore cette impression d’enfant de pouvoir attraper les étoiles. Rien ne vaut les premières amandes vertes, les premiers jararingues addictifs que l’on trempe dans du sel, en allant et venant, jusqu’au vertige, sur une hezzézé rouillée mais qu’on a refusé de remplacer. Rien ne vaut d’ailleurs cette balancelle que l’on attend de septembre en avril, ses motifs de fleurs jaunies et son murmure qui est le bruit de nos souvenirs. Rien ne vaut ce marchand ambulant, dans sa chemise à carreaux trop serrée et son pantalon qu’il relève à chaque fin de phrase, son chapeau de paille et ses ongles remplis de terre. Lui qui, tous les matins, vient poser sa vieille Volvo délavée au bord d’une route où personne ne passe. Quand il ouvre son coffre, c’est tout un potager qui se déploie sous nos yeux, des tomates cabossées au cœur mou, des petits pois, des fèves, des cerises et des nèfles. Rien ne vaut une source d’eau qui a échappé à la cupidité des hommes, son ruissèlement glacial qui fraie la roche en la faisant briller. Là, les pique-niques de notre enfance, de notre adolescence, les nappes en plastique, même motifs de fleurs que celles de la balancelle, et l’odeur d’un méchoui qu’on avait appris à maîtriser à l’aide d’un bout de carton.

L’odeur du jasmin et de la naphtaline

Rien ne vaut la machine de Merry Cream que l’épicier du coin ressort pour les beaux jours, et son frigo ronronnant, gavé de glace Cortina et de sorbets qu’on appelle chez nous bouza talj. Je ne peux pas oublier cette fameuse affiche rouge, la même de génération en génération, où nos regards, après ceux de nos parents, se perdaient entre sandwiches glacés, petits pots vanille-fraise ; ces glaces en forme de voiture, et ces tubes Apollo à l’orange, dont on finissait invariablement par boire le sorbet fondu tout au fond. Rien ne vaut, en contrebas d’une cime striée de blanc, un champ de cyclamens, de marguerites dont on arrachait les pétales en se demandant « il m’aime ou il ne m’aime pas », et de hommayda dont on mâchouillait les tiges jusqu’à cet après-goût de rouille dans la bouche. Rien ne vaut l’odeur de la naphtaline, aussi, que l’on met au creux des tapis à la fin de l’hiver. Rien ne vaut un amandier en fleurs, et le jacaranda de la rue Gouraud, ses tourbillons de mauve qui finissent par consteller tout le bitume troué. Rien ne vaut le spectacle d’un bougainvillier qui déverse ses fleurs froissées le long de la façade d’un immeuble, l’odeur du jasmin sur les balcons, mélangé à celui des gardénias dont un vendeur éclopé, à la fin de la nuit, vous proposera un collier.

Rien ne vaut un coquelicot, sur le bord d’une route défigurée. Ce coquelicot fragile, froissé, mais qui a poussé là, après le froid et les bourrasques. La promesse d’un coquelicot apparu là, malgré tout, alors que l’on n’espérait plus, et qui est un peu, au fond, chacun de nous, libanais.

Chaque semaine, « L’Orient-Le Jour » vous raconte une histoire dont le point de départ est une photo. C’est un peu cela, une photo-roman : à partir de l’image d’un photographe, on imagine un minipan de roman, un conte... de fées ou de sorcières, c’est selon...

commentaires (7)

Précision sur mon post : par hibiscus rose je signifiais "ketmié"

Un Libanais

18 h 06, le 28 mars 2022