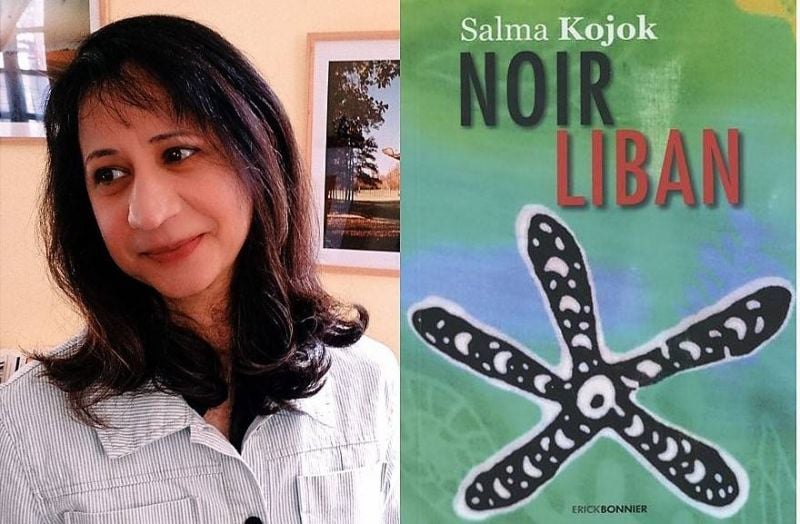

Dans « Noir Liban », Salma Kojok honore la puissance de la parole. Photo DR

« Toi , la abdé*, reste derrière la voiture grise, tu ne peux pas faire partie de notre équipe », enjoignent les enfants du quartier de la grand-mère de l’héroïne, à qui Maïmouna a été confiée par son père, d’origine libanaise, resté en Côte d’Ivoire. Celle qui a également été séparée de sa mère, ivoirienne, se construit entre la mémoire africaine de sa petite enfance, le racisme ordinaire auquel elle est confrontée au Liban et une vie intérieure à la fois douce, lucide, et ambitieuse. En héritage, « cette honte craquelée qui (la) consume », et le récit d’un fragment de vie confié à Youssef, qui est le double du lecteur.

« C’est l’histoire de Maïmouna, de ses cheveux crépus, de son accent cassé, du pétillement ravagé dans sa voix, de ses mains qui tremblent. C’est l’histoire de la falaise que toute femme porte en elle ; tant qu’elle la tient éloignée, sa vie reste assez tranquille, elle se lève chaque matin, parle la langue apprise, vaque à ses activités, fait ce qu’on attend d’elle, elle bouge, elle fonctionne. Mais la falaise est là qui veille, il suffit d’un moment de trouble et nous voilà au bord du gouffre, c’est alors sans retour. Penchés vers ses bords escarpés, face au vide, nous voyons les ténèbres en nous, nous sommes dans l’emprise de cette folie. »

La romancière Salma Kojok est née en Côte d’Ivoire, dans une famille d’origine libanaise. Elle a poursuivi ses études en France, avant d’entamer une carrière universitaire à Beyrouth, où elle a vécu une vingtaine d’années. Depuis juillet 2019, l’autrice vit entre le Liban et la Bourgogne. Dans son parcours, la matrice narrative est fondatrice. « J’ai été élevée par des histoires, racontées par ma grand-mère, ma mère, par les contes d’Afrique, et puis j’ai grandi aussi grâce aux livres dont j’ai découvert, assez tôt, la capacité nourricière. Les récits ont la capacité de structurer les enfances en situation d’exil. Dans ce sentiment diffus d’exil (ghorbé en arabe) qui nous est transmis par l’histoire familiale, (celle de mes parents, mes grands-parents et mon arrière-grand-père, qui a quitté son village pour l’Afrique au début du siècle dernier), c’est par les histoires racontées que l’on peut trouver peut-être une forme d’ancrage, en tout cas un équilibre dans ce vertige d’une histoire et d’une géographie bouleversées dans la migration », confie celle dont le roman figure notamment sur la liste du prix Ethiophile et du prix de la littérature arabe de l’Institut du monde arabe.

Noir Liban est une fiction, même si certains aspects sont nourris par l’histoire de l’écrivaine. « Surtout en ce qui concerne les lieux, et autour de mon expérience associative à Beyrouth. Ayant fait ma thèse de doctorat sur l’histoire de l’émigration libanaise en Afrique Occidentale française (AOF), j’ai consulté les archives écrites de la colonisation, tout en récoltant des récits de vie des familles libanaises d’Afrique. C’est ce matériau très riche qui sert souvent de base à mes romans aujourd’hui, qui sont une tentative de raconter la grande saga de la migration libanaise en AOF. C’est une histoire peu connue, en tout cas peu incarnée dans la littérature », précise l’autrice de La Maison d’Afrique (Alfabarre, 2015), qui raconte l’histoire des pionniers de cette migration à la fin du XIXe siècle.

« Le dérisoire tremblement des femmes suit le parcours de deux générations de femmes, l’une née au Liban et l’autre en Afrique. Dans Noir Liban, l’angle est différent, j’avais envie d’évoquer le métissage entre le Liban et la Côte d’Ivoire, ainsi que l’histoire sociétale du Liban ces dernières décennies, vue de la marge. Ce qui m’intéressait, c’était cette lisière dans laquelle se trouve Maïmouna, qui est à l’écart dans la société libanaise, ce qui lui donne une acuité particulière ; elle voit ce qui semble trop « naturel » ou « évident » pour les autres, elle voit les failles du système. Face à la vérité officielle du Liban et de la société, le roman dit : il y a d’autres vérités possibles », poursuit Kojok, qui participera au festival du livre de cet automne, au Liban. « En vous promenant à Zrariyeh, le village d’origine de mon père, près de Saïda, il y a beaucoup de métis, qui comme Maïmouna ont été déposés à leurs grands-parents. Le roman est aussi parti de cette observation-là. Notre village, ainsi que Beit Chabeb, a connu une très forte émigration vers la Côte d’Ivoire : la migration passe par des filières familiales », ajoute Salma Kojok d’une voix douce.

« Le roman est né d’un cri… »

« Le roman Noir Liban est né d’une colère, d’un chagrin et d’une tendresse. Il est né d’un cri, que j’entendais quelquefois en moi et qui me faisait sursauter la nuit dans mon sommeil. C’est un cri d’enfance, celui du personnage de Salifou dans le roman, un enfant qu’on bat en public pour avoir pris une banane au marché, parce qu’il avait faim, et que la ville d’Abidjan où il venait d’arriver lui présentait des tentations auxquelles il n’avait pas droit. C’est aussi pour tenter de montrer cette image, ce cri, ce chagrin que le livre est né », souligne la romancière, dont les textes sont hantés par la question de la violence.

« Dans le cas de Salifou, c’est une violence vue dans l’enfance, dont j’ai été moi-même le témoin passif, impuissant. Ce souvenir aurait pu disparaître dans la sélection de la mémoire d’enfance. Pourtant, c’est une scène fondatrice de ce qui me définit profondément, et c’est peut-être pour découvrir cela que je me suis lancée dans l’écriture de ce roman », avance-t-elle, « La famille est comme un État : avec son gouvernement, sa direction (celui par qui le commandement vient dans une famille : le patriarche), son territoire, sa langue, ses mythes, son récit des origines, ses faits de gloire, ses défaites. C’est aussi à partir de ce lieu de pouvoir qu’est la famille que je tente d’explorer la question de la violence », ajoute-t-elle, tout en évoquant l’effet d’écho avec toutes les violences du Liban où grandit Maïmouna. « Il est question de la guerre, dont les traces sont encore palpables dans le pays et dans les discours, du rejet des copines d’école, de la stigmatisation à cause de sa peau noire, des traitements réservés aux étrangers et jusqu’à l’architecture même de la reconstruction de la ville de Beyrouth, qui porte en elle les traces de la violence sociétale et politique. »

La honte est un ressenti transversal dans la vie de Maïmouna. « Par la littérature, j’essaie de comprendre comment cette honte naît et grandit en nous, via le regard des autres. Au-delà de cette honte, c’est l’aliénation des êtres qui est en jeu, c’est-à-dire le processus par lequel les autres prennent possession de nous, de nos pensées, de nos actes, de nos discours aussi. Au point où l’individu se dissout à l’intérieur de lui-même au profit de la pensée dominante. Il s’agit de mettre des mots et montrer, à l’échelle d’un individu, ce que le rejet crée dans une vie », analyse la présidente du jury du choix Goncourt de l’Orient.

« C’est le lien qui fait naître le récit »

À travers le tissu associatif où elle est engagée, Maïmouna interroge la cohésion de la société libanaise. « Le roman court sur trois décennies, des années 1990 aux années 2010. C’est la période d’après-guerre, entre la guerre civile et la crise actuelle. Avec le recul, on se rend compte que c’est une période de ni guerre ni paix. Le Liban n’a pas réellement réussi à construire la paix. Il y a eu beaucoup d’illusions dans ce phénomène d’après-guerre : on n’a pas réussi la réconciliation nationale. Le choix du capitalisme aveugle et l’absence de mémoire de guerre, l’absence de discours politique public sur les difficultés à vivre ensemble dans ce pays, tout cela a contribué à annoncer les crises politiques et sociales d’aujourd’hui. »

Sans parler du renforcement des discriminations envers les plus faibles : les pauvres, les femmes, les étrangers, ceux qui sont différents », regrette Salma Kojok, tout en rappelant l’importance de son héritage ivoirien. « L’Afrique est au cœur de mon écriture. C’est celle de mon enfance et celle que découvrent mes ancêtres il y a plus d’un siècle, d’abord par le hasard des voyages puis par choix. Cet héritage multiple est parfois lourd : on doit avoir la force de s’en dessaisir aussi, ce que tente Maïmouna à certains moments », constate la romancière, selon laquelle l’écriture est un espace de rassemblement.

La force de Noir Liban réside dans la tonalité onctueuse et rythmée de ses tournures et la structure à la fois linéaire et circulaire d’une narration qui suggère une volonté d’avancer, tout en acceptant l’inéluctabilité d’une identité qui l’enserre. « J’ai pris un grand plaisir au travail d’écriture de ce roman. La reprise de la dernière phrase d’un chapitre dans le titre du suivant m’a poussée à travailler la phrase, sa musicalité, à travers le choix des mots, les tensions qui apparaissent entre eux, les silences qui les ponctuent… En la sortant de son contexte, en la mettant au début d’un nouveau chapitre alors qu’elle en avait conclu un autre, on entend la phrase différemment. Le dialogue entre Maïmouna et Youssef permet de montrer que c’est le lien qui fait naître le récit. Il naît véritablement de l’écoute et de la parole, car un jour la parole de l’héroïne a été audible pour un autre, et elle a pu mettre en mots son trouble, ses failles, son vécu. Pour être au plus près de la réalité multiple et contradictoire de mes personnages, je cherche quelquefois la phrase la plus généreuse. Ma phrase souvent énumère, liste, psalmodie ; il y a quelque chose de la prière aussi dans cette posture d’écriture », conclut Salma Kojok dont le récit honore la puissance de la parole.

*Terme signifiant esclave dans la langue arabe à l’origine, mais utilisé parfois dans le langage courant au Liban pour désigner une personne de couleur noire.

commentaires (2)

Nb: prière de rectifier: Mme Kojok au lieu de Kojak.

Bassil Rita

18 h 59, le 13 septembre 2023