Des siècles plus tard, le bassin antique a servi de saline. Pitichinaccio/ Creative Commons

Un des plus grands bassins sacrés connus du monde méditerranéen antique se situe à Motya, ancienne colonie phénicienne fondée au début du VIIIe siècle avant J.-C. sur une petite île de 45 hectares au large de la Sicile, en Italie. Motya, connue aujourd’hui sous le nom de San Pantaleo, a livré un vaste complexe cultuel datant de 550-397 avant J.-C. et un bassin plus grand qu’une piscine olympique qui déploie une surface de 52,5 mètres x 37 mètres, et dont la structure a été explorée pour la première fois au début des années 1900 par l’archéologue sicilien d’origine anglaise Joseph Whitaker, qui l’identifie comme un Kothon par analogie au port intérieur artificiel de la cité phénicienne de Carthage, en Tunisie. Par la suite, le Britannique Benedikt Isserlin de l’Université de Leeds l’interprète comme une cale sèche pour le carénage ou la réparation des bateaux.

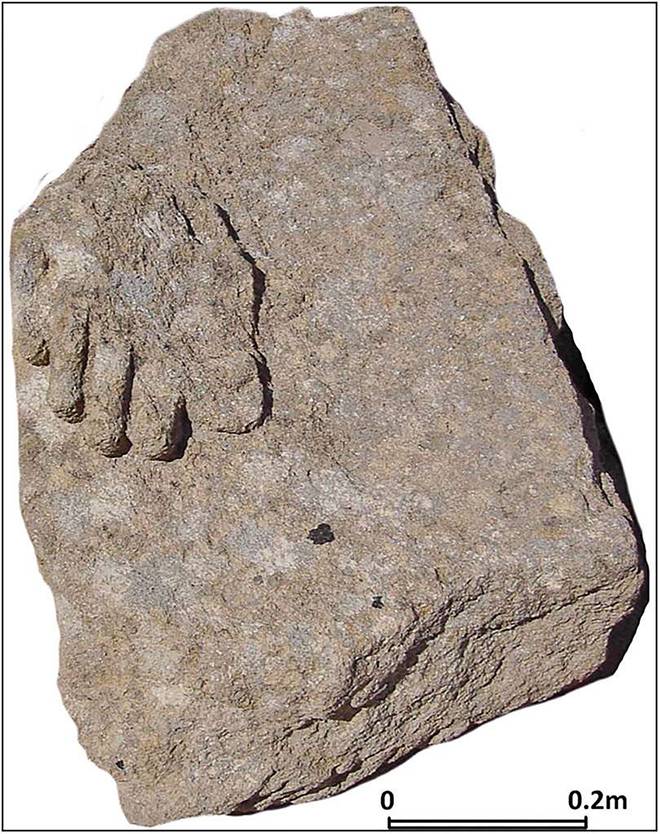

Bloc de pierre avec un grand pied sculpté d’une statue, attribué au dieu Ba’al. Photo tirée de la page Museo Archeologico Regionale A. Salinas, Palerme

Bloc de pierre avec un grand pied sculpté d’une statue, attribué au dieu Ba’al. Photo tirée de la page Museo Archeologico Regionale A. Salinas, Palerme

La piscine de Ba’al, observatoire des étoiles

Mais les 45 campagnes de fouilles menées méthodiquement de 2002 à 2020 par Lorenzo Nigro de l’Université de Sapienza de Rome, spécialiste en archéologie proche-orientale et phénico-punique, ont démontré que le bassin n’était pas relié à la mer et n’a donc pas pu servir de port. Par contre, les excavations ont identifié « des canaux qui acheminaient l’eau douce de trois sources souterraines dans le bassin », avance Nigro dans une synthèse publiée récemment dans le magazine américain Antiquity sous le titre « The sacred pool of Ba’al : a reinterpretation of the “Kothon” at Motya » (la piscine sacrée de Ba’al : réinterprétation du Kothon à Motya), et reprise par Cambridge University press, Science News et d’autres revues spécialisées. C’était une « piscine sacrée », située dans l’enceinte d’un espace dédié au culte des divinités, affirme en substance l’archéologue Nigro, ajoutant que « c’est un des plus grands bassins sacrés de la Méditerranée ». Il explique que la surface d’eau réfléchissante était utilisée la nuit comme observatoire « pour étudier la position des étoiles et cartographier les mouvements des planètes ».

Les navigateurs et explorateurs phéniciens associaient en effet les astres aux divinités. Ils croyaient au pouvoir de leurs présages et pensaient qu’elles fournissaient d’importants signes pour annoncer les éclipses à venir ou pour indiquer la direction des bateaux à suivre afin de contourner les vents et les phénomènes naturels. La théorie de Nigro est étayée par des preuves, dont une moulure décorative représentant un dieu égyptien lié à l’astronomie, retrouvée dans un coin du bassin, et d’un astrolabe en bronze exhumé dans un des temples à proximité. D’autre part, un grand pied sculpté et une inscription en grec portant une dédicace au dieu Ba’al, retrouvés dans un trou au coin de la piscine, suggèrent que le piédestal posé au centre du bassin, portait autrefois la statue du dieu phénicien.

Grecque ou phénicienne ? Les archéologues n’ont pas tranché pour la statue de l’Éphèbe ou de l’Aurige (de face), à Mozia, en Sicile. HaguardDuNord/ Creative commons

Grecque ou phénicienne ? Les archéologues n’ont pas tranché pour la statue de l’Éphèbe ou de l’Aurige (de face), à Mozia, en Sicile. HaguardDuNord/ Creative commons

Sur les traces des dieux

Lorenzo Nigro met aussi en lumière la disposition spatiale du bassin. Celui-ci est logé dans l’enceinte des espaces sacrés (le temenos) abritant trois bâtiments cultuels, l’un dédié au dieu phénicien Ba’al, l’autre à la déesse Astate et le troisième surnommé le Sanctuaire des eaux saintes, en raison des installations essentielles à l’accomplissement de rites cultuels, en premier lieu l’autel sacrificiel et la fosse votive. Les humains effectuaient des offrandes en espérant bénéficier de la bienveillance et des faveurs des divinités. Nigro soutient également que la « piscine et les trois temples, les stèles, les autels, la fosse à offrandes étaient alignés sur les positions des étoiles et des constellations spécifiques ». À titre d’exemple, le temple de Ba’al est orienté à peu près est-sud-est, là où la constellation d’Orion (connue sous le nom de Ba’al chez les Phéniciens) se lève au solstice d’hiver. Celui d’Astarté, dirigé sud-ouest, là où la planète Vénus se lève.

Lorenzo Nigro note d’autre part que l’enceinte circulaire du Temenos (118 mètres de diamètre) a été conçue pour représenter la voûte céleste. Ses murs hauts de trois mètres seraient, selon l’archéologue, « parmi les premières structures de ce type en Méditerranée centrale ». C’est suite à la destruction de Motya, en 397 avant J.-C., par les Grecs de Syracuse, que le mur d’enceinte a été démantelé pour créer une cale sèche et un petit canal creusé pour relier la piscine à la lagune. Plus tard, à l’époque romaine le Kothon a été réaffecté à la pisciculture. Entre le XVIe et le XVIIIe siècles le bassin servit de saline.

commentaires (4)

Alors comme amateur je me pose la question ce qu'on sait exactement de la technique de navigation des pheniciens. J'ai entendu que contrairement aux grecques ou egyptiens, les pheniciens ne craignaient pas perdre la vue sur le littoral, ils avaient une technologie de navigation. Peut-etre que le site du bassin de Motya en Sicilie ou celle du bassin de Amrit en Tartous (Syrie), ou encore des autres sites partout dans la mediterannee, peuvent reveler ce secret de navigation.

Stes David

15 h 55, le 10 mai 2022