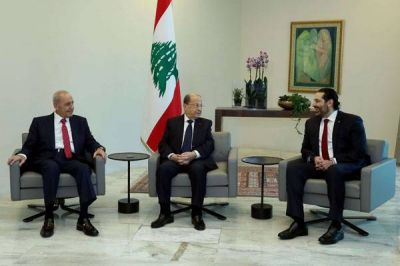

Le président du Parlement libanais, Nabih Berry. Photo d’archives AFP

Sur elle, tout semble glisser. La chute libre de la livre, l’explosion du port, la crise du coronavirus, l’assassinat de Lokman Slim… C’est comme si, quelles que soient l’ampleur et la nature de la catastrophe, rien ne pouvait réellement venir perturber la classe politique libanaise. Des régimes survivants aux situations les plus chaotiques, c’est du déjà-vu. L’exemple du voisin syrien est à ce titre éloquent. Mais le pouvoir libanais – quel oxymore – ne peut être assimilé à un régime, bien que le terme soit désormais fréquemment utilisé par facilité intellectuelle. On ne verrait pas dans un régime une situation dans laquelle le chef de l’armée et l’une des plus importantes institutions religieuses, qui a toujours eu un rôle au niveau national, critiquent frontalement le pouvoir. Tout comme l’on ne verrait pas dans un régime un bras de fer permanent entre différentes forces politiques allant jusqu’à empêcher ne serait-ce que la formation d’un gouvernement, un outil censé pourtant être vital pour tous ceux qui ont le désir de préserver leur pouvoir. Comment la classe politique parvient-elle alors à être aussi résiliente, ce mot aujourd’hui honni par les Libanais tant il leur rappelle tout ce qu’ils ont dû accepter par le passé par peur d’un retour de la guerre ? Comment expliquer que, malgré la colère de la rue et la pression exercée par le patriarche Béchara Raï, quoi que l’on pense du personnage, par Joseph Aoun et par la communauté internationale, la classe politique paraisse toujours aussi inébranlable? Trois pistes de réflexion peuvent permettre de mieux comprendre cette situation des plus paradoxales.

La pression ? Quelle pression !

Les Libanais sont privés depuis la fin de l’année 2019 d’un accès libre à leurs dépôts bancaires. Ils ont été victimes, le 4 août dernier, de l’une des pires explosions de l’histoire, qui a fait plus de 200 morts et 6 500 blessés. Alors que le pays entier est en train de s’écrouler, le gouvernement n’a toujours pas été formé depuis sept mois. Lokman Slim, opposant notoire au Hezbollah, a été assassiné, dans des circonstances qui laissent peu de doutes quant aux exécutants de cette ignominie. Malgré cela, ajouté à toutes les raisons qui avaient poussé des centaines de milliers de personnes à exprimer leur colère en octobre 2019, le peuple, dans son ensemble, reste très… sage. Certes, Tripoli s’est embrasée durant une grosse semaine au mois de janvier ; certes, on assiste à des manifestations quotidiennes, mais de très faible intensité depuis quelques jours ; certes, la crise du coronavirus est un facteur extrêmement contraignant qui éclaire l’absence de mobilisations populaires de masse – l’histoire aurait-elle été différente si le Liban n’avait pas été touché par la pandémie ? – mais tout cela ne suffit pas à justifier la léthargie actuelle.

Deux facteurs semblent être ici déterminants : d’une part, la fragmentation politique de la rue (au-delà de la question partisane) qui complique l’émergence d’un mouvement national de grande ampleur, malgré le fait que la population devrait se sentir plus unie que jamais compte tenu des conditions de vie générales ; d’autre part, l’absence d’une véritable force d’opposition politique dans laquelle pourrait se reconnaître une majorité de Libanais et qui tracerait un chemin concret pour une sortie de crise. La pression exercée contre la classe politique est finalement assez faible d’autant plus qu’elle est diluée dans des discours simplistes et des demandes trop générales pour être véritablement gênantes. La communauté internationale ne fait pas beaucoup mieux même si ses attentes sont nettement plus claires. Elle ne se donne pas les moyens d’exercer une pression directe contre la classe politique par exemple en sanctionnant chacun de ses membres – ce qui ne donnerait pas nécessairement de résultats, les sanctions américaines contre Gebran Bassil ont au contraire eu l’effet inverse – ou en décidant de la boycotter complètement – ce qui est compliqué en l’absence d’alternative. Pas de quoi vraiment ébranler le pouvoir. On en vient au deuxième point.

La classe politique ? Mais qu’est-ce que ça veut dire !

La nature multicéphale du pouvoir libanais le rend à la fois faible dans l’exercice du pouvoir et fort dans sa capacité à ne pas en être évincé. Les différentes forces qui le forment ne constituent une « classe politique » que dans le sens où elles sont collectivement responsables de la débâcle actuelle et de l’absence de réformes, pourtant essentielles à la survie du pays. Mais dans tout le reste, elles se comportent plutôt comme des chefs de clans rivaux qui, entre deux conflits, trouvent des compromis précaires à partir du plus petit dénominateur commun.

Puisque le pouvoir est morcelé, chacun a ensuite beau jeu de remettre la faute sur les autres et même de se considérer comme une force révolutionnaire. Les Forces libanaises prétendent être l’un des moteurs du changement. Le Courant patriotique libre argue qu’il a été empêché de faire les réformes qu’il souhaitait. Le courant du Futur avance à peu près les mêmes arguments, bien que de façon moins vulgaire. Même Amal tente de faire croire à l’occasion qu’il est un parti qui lutte pour un Liban plus moderne. Le kellon yaane kellon ! (Tous ça veut dire tous !) s’arrêtant là où commence la sympathie partisane, la rue est aussi divisée que la scène politique. Sans passer par des élections, qui doivent être avalisées par les partis et notamment par ceux qui ont le plus à y perdre, il semble impossible de leur ôter le pouvoir, essentiellement d’inaction, qu’il leur reste. Sauf à le prendre par la force. On en vient au troisième point.

Et avec le Hezbollah, on fait quoi ?

Certains révolutionnaires ont considéré dès le départ qu’il était préférable de s’accommoder du Hezbollah compte tenu du fait qu’il était impossible, dans les conditions actuelles, d’en venir à bout. Mauvais pari. Le parti chiite aurait pu avoir intérêt à appuyer un mouvement populaire qui ne le mettait pas directement en danger, au moins dans un premier temps, mais il a préféré se positionner comme la principale force contre-révolutionnaire au service du statu quo. À partir de là, comment faire bouger les lignes? En admettant que les révolutionnaires soient prêts à prendre le pouvoir par tous les moyens possibles, comment peuvent-ils combattre une milice armée et surentraînée, composée de plusieurs dizaines de milliers d’hommes ? Même si l’armée venait à s’effriter, en raison de la crise économique qui la frappe elle aussi de plein fouet, à rester neutre, ou à prendre parti en faveur des insurgés, comment répondre à l’équation insoluble que pose le parti chiite ? Il a suffi que ce dernier déploie ses chemises noires dans les rues de Beyrouth pour éteindre la révolution. Il lui suffit de menacer, sans même essayer de s’en cacher, le pays d’une nouvelle guerre civile si ses requêtes ne sont pas entendues pour garder le contrôle sur toute la situation. Quand on part du constat que le Hezbollah n’est prêt à faire aucune concession – ce qu’il a parfaitement démontré dans sa réaction à l’initiative française en faveur du Liban – quelle stratégie adopter pour en finir avec la classe politique? À cette question, personne n’a encore apporté de réponse digne de ce nom.

commentaires (23)

Un criminel et/ou voyou qui n'a jamais été jugé ce n'est pas d e la résilience

CBG

21 h 55, le 14 mars 2021