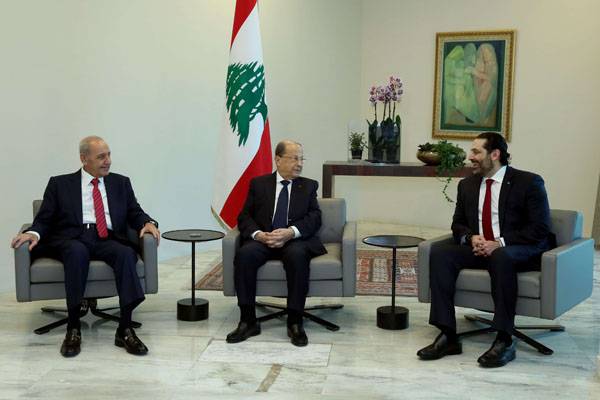

Photo d’illustration : Nabih Berry, Michel Aoun et Saad Hariri à Baabda, en février 2020. Archives NNA

Depuis la démission du gouvernement libanais le 10 août dernier suite à l’explosion dévastatrice du port de Beyrouth, la classe politique libanaise passe d’un dilemme à l’autre. La misère et la douleur de la population se sont aggravées au même rythme que le seuil de pauvreté (qui concerne plus la moitié d’entre elle) tandis que la chute vertigineuse de la monnaie nationale sur le marché noir symbolise celle de la situation économique du pays.

Face à cette situation catastrophique, la classe politique continue de tergiverser, retardant impassiblement la formation d’un gouvernement. Parmi les multiples raisons avancées successivement : le désaccord sur l’octroi du portefeuille des Finances à un parti chiite, l’insistance du Courant patriotique libre à détenir un tiers de blocage dans tout nouveau gouvernement, ou encore le refus du Premier ministre désigné Saad Hariri de céder les ministères de l’Intérieur et de la Justice à ce même parti...

Des prétextes de moins en moins convaincants au fur et à mesure que la crise s’aggrave. Surtout qu’en réalité, et en dépit de leurs déclarations publiques, les raisons pour lesquelles les trois principales forces en présence – le courant du Futur, le tandem chiite et le CPL – hésitent encore toutes à former rapidement un gouvernement relèvent d’autres paramètres. Des paramètres qui vont de leur lecture des réalités géopolitiques régionales à leur intérêt personnel et ambitions politiques, mais aboutissent tous à ce piètre spectacle.

Calculs respectifs

La résistance du Hezbollah à la formation d’un « gouvernement de travail » par Saad Hariri, afin de mettre en œuvre les réformes demandées par les partenaires du Liban, conformément à l’initiative française du président Emmanuel Macron, tient essentiellement à des raisons externes. Téhéran semble en effet préférer traiter directement avec les États-Unis au sujet du Liban, plutôt qu’avec Paris. L’Iran et le Hezbollah continuent également à se méfier de l’impact des changements régionaux après les « accords d’Abraham » entre Israël, les Émirats arabes unis et Bahreïn, ainsi que de la nature d’un règlement final en Syrie, où les relations entre Moscou et Tel-Aviv ont facilité les frappes aériennes israéliennes contre l’Iran et ses alliés. Parallèlement, La Russie a exploité ses relations avec certains États du Golfe, tels que les Émirats arabes unis et Bahreïn, pour améliorer leurs relations avec le régime de Damas. La principale préoccupation, ou crainte, de l’Iran est que sa présence en Syrie soit sacrifiée sur l’autel de l’aide arabe à la reconstruction du pays et d’une normalisation des relations entre les pays du Golfe et Damas, qui pourrait hypothétiquement s’étendre à Israël. Par conséquent, le fait de tenir le Liban en otage augmente l’influence de l’Iran sur les États-Unis et, dans une certaine mesure, sur la France. En maintenant l’incertitude au Liban, le Hezbollah signale que l’Iran est maître de son destin, et personne d’autre.

Le président Aoun ne veut pas non plus d’un nouveau cabinet qui serait formé dans les conditions fixées par Saad Hariri, mais cette fois pour des raisons strictement internes. L’idée étant d’y avoir suffisamment de poids pour assurer la transmission de la présidence à son gendre, Gebran Bassil, après la fin de son mandat en 2022. D’où leur requête initiale d’un droit de veto sur tout nouveau gouvernement, finalement abandonnée face au tollé général qu’elle a rencontré auprès des autres formations. D’autant que son alliance avec le Hezbollah n’est plus assez solide pour garantir le soutien de ce dernier aux ambitions présidentielles de Bassil. Reste enfin la question du contrôle du ministère de l’Énergie : si ce portefeuille leur échappe – après dix ans de contrôle – toute réforme éventuelle du secteur risquerait de mettre en évidence la responsabilité de Bassil dans la situation désastreuse du Liban dans ce domaine. Ces incertitudes quant à l’avenir politique de son gendre – et celui de son propre héritage – ont donc accru la réticence du président vis-à-vis de la formation rapide d’un gouvernement qui ne respecterait pas ses conditions.Les calculs de Saad Hariri ne sont pas très différents, dans leur nature tout du moins. Après avoir fait son entrée sur la scène politique libanaise ces dernières années, son frère Bahaa a lentement construit sa base et obtenu une certaine influence médiatique. Et notamment en adoptant une attitude critique vis-à-vis de son frère et de ses concessions au Hezbollah. Les tentatives de Saad pour renouer ses liens avec Riyad et améliorer sa situation financière ayant échoué, de nouvelles concessions politiques au Hezbollah ou au CPL risqueraient d’avoir pour effet d’accroître l’influence de son frère.

Réticences partagées

Naturellement, à ces raisons spécifiques à chaque formation s’ajoute une source commune, et plus fondamentale, de réticence à la formation d’un gouvernement : les conséquences de la mise en œuvre des réformes exigées pour débloquer l’aide étrangère. D’une part parce que ces mesures douloureuses pourraient ultérieurement affecter leur relation à leur base populaire, et d’autre part parce qu’elles remettraient en cause les structures de leurs réseaux clientélistes. Les dirigeants libanais préfèrent donc tabler sur un renflouement dans le cadre d’un changement de la politique régionale ou internationale. De même, un gouvernement de consensus mêlant l’ensemble des formations traditionnelles redonnerait du grain à moudre au récit contestataire du « kellon yanne kellon ».

Le retard pris par la formation gouvernement est donc le résultat d’un choix collectif implicite, que peine à masquer le théâtre des accusations politiciennes réciproques. Tout compte fait, mieux vaut laisser à l’actuel gouvernement démissionnaire de Hassane Diab le soin d’assumer certaines mesures imposées par la conjoncture, à commencer par la suppression des subventions sur les produits de base. Ce n’est qu’à ce moment-là qu’un nouveau gouvernement interviendrait pour recoller les morceaux, de préférence dans le cadre d’un accord régional plus large entre les États-Unis et l’Iran. Autrement dit, même face à une pression interne et externe de plus en plus intense, la classe politique considère toujours la procrastination comme étant la politique la plus appropriée pour servir ses intérêts et ceux de ses parrains étrangers.

Ce texte est aussi disponible en anglais sur Diwan, le blog du Carnegie MEC.

Mohanad HAGE ALI Chercheur et directeur de la communication du Malcolm H. Kerr Carnegie Middle East Center. Dernier ouvrage : « Nationalism, Transnationalism, and Political Islam » (Palgrave, 2017).

commentaires (6)

Bassil President? Quelle bonne idée! Après tout: “On ne change pas une équipe qui gagne”.

Akote De Laplak

14 h 46, le 14 mars 2021