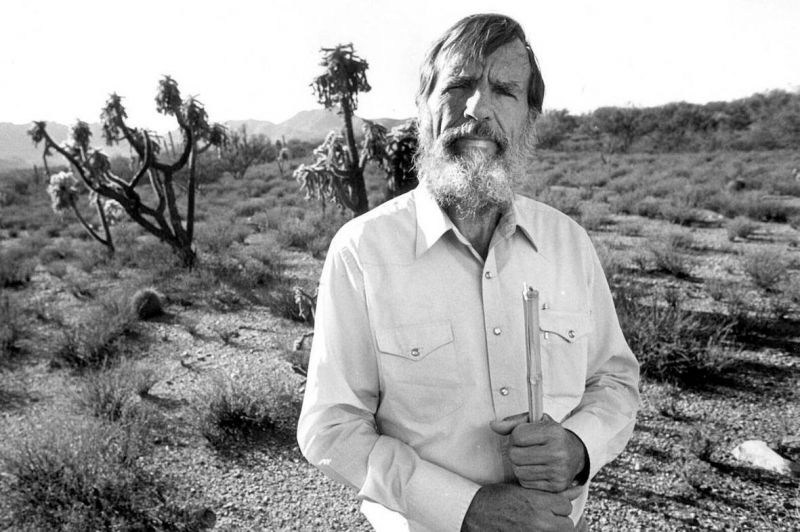

© Kirk McKoy / Los Angeles Times

En descendant la rivière d’Edward Abbey, traduit de l’anglais par Jacques Mailhos, Gallmeister, 2021, 238 p.

Dans ce genre littéraire si profondément américain qu’est le nature writing, il arrive que la description, fut-elle réussie, des paysages et des grands espaces à longueur de pages finisse par lasser. Surtout si l’auteur accompagne son récit de l’inévitable prêchi-prêcha sur les méfaits de la pollution et de la civilisation. Heureusement, Edward Abbey (1927-1989) n’a pas ce travers ennuyeux. Il est totalement irrévérencieux et subversif. Et quand il dénonce les ravages de notre patrimoine naturel perpétrés au nom du progrès, du profit et de la sécurité, sa plume ne se contente pas de mordiller comme chez tant d’écrivains. Elle lacère comme des coups de fouet. Car, à sa manière, c’est aussi un auteur anarchiste, ce qui lui vaudra d’être suivi toute sa vie par le FBI. Cela ne lui déplaisait pas : « Je considérerais comme un affront qu'ils ne fassent pas attention à moi », disait-il.

Edward Abbey a d’abord eu un véritable coup de foudre pour les déserts de l’Ouest américain. Une passion qui l’a dévoré dès l'âge de dix-sept ans, quand il a quitté la ferme familiale en Pennsylvanie pour partir en stop à la découverte de l'Ouest américain. D’où un premier travail de ranger saisonnier, à la fin des années 1950, dans le parc national des Arches, en plein cœur de l’Utah, qui demeure l’un des États les plus sauvages des États-Unis. Cette expérience lui fera écrire un chant d’amour au désert, qui deviendra un grand classique du nature writing : Désert solitaire (Petite Bibliothèque Payot ou Gallmeister).

Plus tard, il vivra aussi, avec sa femme et ses quatre enfants, dans une bicoque, près de Tucson, au bord d’un autre désert, celui de Sonora, bourré de scorpions et de serpents. Dans ce nouveau livre, consacré cette fois aux rivières de l’Ouest américain, il ne peut s’empêcher d’y revenir. « Des serpents à sonnette vivent dans les trous rocailleux le long du wash (lit de rivière asséchée). Parfois, ils passent à la maison pour une visite de courtoisie. Dimanche soir, nous en avons trouvé un lové sur le paillasson frappé du mot Welcome devant la porte d’entrée. Notre chat a disparu. »

Son regard sur cette ville américaine, célébrée par tant de westerns, tranche aussi avec celui des guides de voyage : « Nous entendons sa rumeur dans la journée, quand le vent vient de l’est, et nous voyons, la nuit, la lueur de ses feux de camp – ce rougeoiement de braises mourantes. Les hélicoptères de la police papillonnent toute la nuit comme des lucioles au-dessus de la ville, pour maintenir l’ordre. Le taux d’homicides est stable à 3,2 par jour par million d’habitants, traîne-savates, dealers et pochetrons sans défense inclus. Tout va bien. Dix-huit bases de missiles Titan encerclent la ville, nous protégeant de leurs ennemis. L’espérance de vie du Tucsonien lambda est donc de trente minutes – ou je ne sais quel temps un missile balistique intercontinental peut mettre pour transiter de là-bas à ici. Tout est parfait. Nous dormons bien. »

Les rivières de l’Ouest lui permettent d’oublier la médiocrité des petites et grandes villes américaines. Elles sont encore pures, pas encore trop réduites à de simples cours d’eau par les barrages apportés par civilisation. Elles sont encore du côté de cette sauvagerie dont il a fait sa profession de foi. « En ce qui me concerne, reconnaît-il, j’aurais préféré être un cavalier sauvage mangeur de foie chevauchant au côté de Red Cloud (un chef indien, ndla) qu’un sophiste esclavagiste sirotant son verre de vin tiède dans l’Athènes de Périclès (…) Même Attila le Hun, localement connu comme le Fléau de Dieu, apporta plus d’air frais et de liberté en Europe que la bande de gus qui nous offrit le syllogisme et la géométrie, Aristote et ses Catégories, Platon et ses Lois. »

Ce que le « descendeur de rivières » recherche, ce n’est pas l’exploit – l’exercice, finalement, n’est pas si risqué – mais la quête de la beauté inaltérée du monde. Des itinéraires parfaits pour le styliste qu’il est : « Descendez donc ce fleuve, allez marcher sur ces sentiers, et admirez les nixes au ventre plat qui jouent sous les chutes d’eau. Voyez le fleuve rugir entre les crocs de basalte d’Upset Rapids. Goûtez les parois de pénombre bleu et or qui s’élèvent au-dessus de vous, émergeant des ténèbres dans le soleil du matin. Humez l’ancestrale odeur mêlée du limon, du saule et du peuplier. Entendez les ânes sauvages tousser et braire alors qu’ils rongent les figuiers de barbarie jusqu’à la roche et pissent dans les trous d’eau épars des mouflons. (Abattez quelques ânes si l’occasion se présente.) »

Là encore, la colère l’habite quand il découvre que même les territoires les plus sauvages ne sont pas épargnés par la course sans fin du capitalisme : « En lieu et place d’hommes des montagnes, nous sommes affligés par une calamiteuse ribambelle de creuseurs, foreurs, excavateurs, racleurs ; d’épandeurs de bitume, de constructeurs de barrage, de sur-pâtureurs, de déboiseurs et de mineurs à ciel ouvert dont le but semble être de rabaisser nos montagnes à la hauteur de nos hommes ; de changer nos montagnes en taupinières pour une course de rongeurs; pour cette course de rats qu’est notre vie moderne. »

Pionnier de la conscience écologiste en Amérique, Edward Abbey est mort en 1989 des complications d'une intervention chirurgicale. Il avait demandé à être enterré clandestinement dans le désert, ce qui est formellement interdit. Aujourd'hui encore, personne ne sait où se trouve sa tombe. Mais dans son livre, on trouve ce testament : « J’espère aujourd’hui, comme je l’ai toujours fait, que la dernière chose que je verrai, que mes yeux épuisés verront, ne sera pas la fenêtre d’une chambre inconnue, ni même le visage d’un ami ou d’une amante, mais des parois de canyon dans le lointain, le profil d’une mesa découpé sur le ciel, les reflets chatoyants d’une rivière tout en bas. Voilà les choses que je veux emporter dans mes derniers instants, si moi aussi je dois mourir, pour les garder avec moi, en moi, jusqu’au bout, et faire corps avec elles. »

commentaires (0)

Commenter