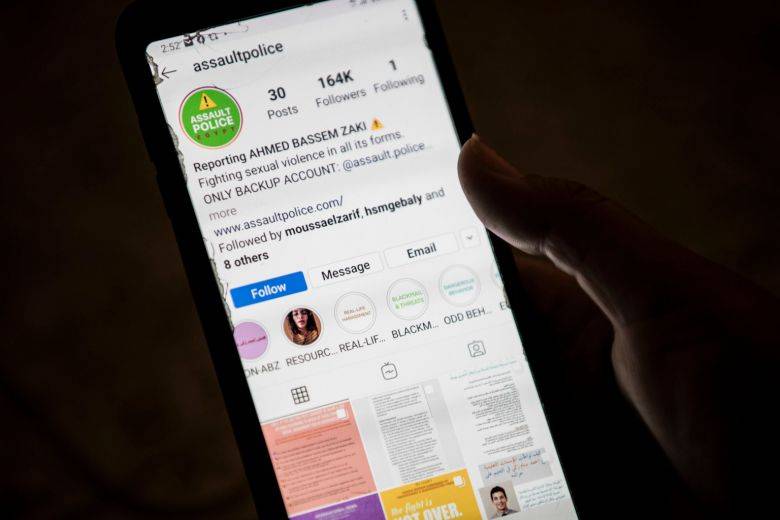

Le compte Instagram « assaultpolice », le 15 juillet 2020. Photo file AFP

C’est l’histoire d’une révolution qui évite les rues. Qui se joue en ligne, par écrans interposés, ou dans les cours de justice. Moins flamboyante, elle ne produit pas les clichés iconiques des soulèvements classiques. Moins binaire, elle est faite de victoires modestes et de contresens passagers.

Certains la nomment le « #metoo égyptien », en référence au mouvement apparu aux États-Unis en 2017, à la suite des allégations d’abus sexuels dans l’affaire Harvey Weinstein. En 2020, l’explosion de témoignages publics donne une nouvelle visibilité à ceux qui, en Égypte, dénoncent les violences sexuelles, notamment grâce à quelques affaires qui deviennent rapidement emblématiques du mouvement. L’affaire du viol en réunion d’une jeune femme, au luxueux Fairmont Nile City Hotel, par exemple, remonte à 2014. Mais les accusations resurgissent à l’été 2020, aboutissant à l’arrestation de cinq suspects.

Résurgences du passé, mise en cause des milieux privilégiés, scandale médiatique et victoire juridique : un scénario similaire caractérise l’affaire « Ahmed Bassem Zaki ». Les premiers témoignages à l’encontre de cet ancien étudiant de l’American University of Cairo datent de 2018, avant de refaire surface l’année dernière sur les réseaux sociaux, pour aboutir fin décembre à la condamnation du jeune homme à trois ans de prison ferme pour harcèlement sexuel.

Mais pour d’autres, ce moment « #metoo » est le résultat d’un glissement plus lent et d’un mouvement plus ancien qui ne saurait être réduit à une fièvre médiatique passagère. « En Égypte, le mouvement pour les droits des femmes se lit sur des décennies, la lutte contre le harcèlement et les violences sexuelles a une longue histoire », remarque Mozn Hassan, fondatrice de l’ONG de défense des droits des femmes « Nazra », qui reconnaît pourtant que le mouvement actuel n’est pas complètement hermétique aux dynamiques internationales.

Épisode transformateur, irruption soudaine ou lent mouvement de fond : il s’agit en tout cas de l’histoire d’un changement qui se joue à travers les milieux sociaux, et sur plusieurs fronts – judiciaire, légal, politique, social et médiatique. « Un phénomène réel et sérieux, ni importé de l’Occident, ni réservé aux cercles féministes, ni même à certains milieux bourgeois : mais bien la dénonciation de quelque chose qui concerne la plupart des Égyptiennes », résume Mozn Hassan.

Le problème dénoncé au cœur de ces affaires est ancien, considéré comme l’un des grands problèmes qui minent la société égyptienne. « Un cauchemar pour 99 % des Égyptiennes qui ont souffert de harcèlement sexuel au moins une fois dans leur vie », estime Yasmin Omar, juriste au Tahrir Institute for Middle East Policy basé à Washington. Des lois existent qui sont censées punir les auteurs de violences. Le code pénal punit les auteurs de viols de peines pouvant aller jusqu’à la prison à vie ou la peine capitale. « La loi a été amendée en 2014 pour inclure le harcèlement sexuel, désormais puni par de la prison ou des amendes », précise Yasmin Omar. La loi protège les femmes des violences sexuelles, « au moins en théorie », estime cette dernière. Mais les textes criminalisant ces violences sont « rarement appliqués », déplore Dalia Ziada, directrice du Liberal Democracy Institute of Egypt, au Caire, pour qui l’effet positif des lois est dès lors immédiatement neutralisé.

Le silence pesant sur ces affaires ne s’explique donc ni par l’absence de connaissance du phénomène ni par un vide juridique, mais par la stigmatisation sociale accompagnant la prise de parole. « La plupart des femmes refusaient de parler, de porter plainte ou de se référer à la police par peur de la honte sociale qui restera pour le reste de leur vie », note Dalia Ziada. « Les mentalités, ainsi que certaines interprétations extrêmes des textes de l’islam, impliquent que la femme est coupable si elle prend la parole pour aborder n’importe quel aspect de sa sexualité… Pire, elle est parfois tenue pour responsable d’avoir été harcelée ou violée », s’indigne cette dernière.

Une arme à double tranchant

Le changement, aujourd’hui, est donc la possibilité retrouvée d’une parole publique. « L’élan a permis de bousculer le statu quo en autorisant les victimes à parler et à partager leurs histoires, sans nécessairement avoir à révéler leur identité, et donc en contournant la honte sociale » qui accompagne d’ordinaire ce genre d’affaires, explique Dalia Ziada. Pour cette dernière, la possibilité d’une parole publique, massive et anonyme, a également permis de mettre un point final aux débats visant à tenir les victimes pour responsables. Les dénonciations n’épargnent personne, le mouvement se démarquant par certaines accusations « dirigées contre des militants connus, des journalistes, des politiques : il ne s’agit pas simplement de parler de harcèlement sexuel en général, mais d’inclure certaines communautés », estime Mozn Hassan.

Surtout, les accusations se traduisent par une prise de position, politique et juridique, inédite. « Le tournant a eu lieu lorsque la présidente du Conseil national pour les femmes, le Dr Maya Morsi, a décidé de soutenir ces campagnes : les instances de l’État ont alors commencé à prendre ces affaires au sérieux », remarque Dalia Ziada. « Des lois ont été amendées, les tribunaux du pays ont pris des mesures », poursuit cette dernière, en référence notamment à un projet de loi visant la protection des témoins. « Pour la première fois, les auteurs des crimes sont tenus pour responsables devant la justice, des mesures sont prises pour que soit partagés les témoignages ou encore pour l’établissement de nouvelles politiques de protection au travail », explique Yasmin Omar.

Internet et les réseaux sociaux sont l’une des pierres angulaires de cette prise de parole. « Étant donné la fermeture progressive des espaces publics, tout particulièrement depuis l’épidémie de Covid-19, les réseaux sociaux sont un outil, une forme de sphère publique alternative », observe Mme Hassan. Une extension de l’espace public qui se fait sous différentes modalités. « Les plates-formes en ligne ont fourni un espace protégé où il était sans danger pour les femmes de parler, un lieu où pratiquer sa liberté dans des communautés conservatrices, non seulement pour s’exprimer, mais également pour créer leur propre business ou s’engager en politique », estime quant à elle Dalia Ziada. La création de comptes Instagram tenus par de jeunes Égyptiennes et constamment alimentés par de nouveaux témoignages est l’un des nouveaux lieux de cette parole, à l’instar de la page « assaultpolice », qui avec ses 238 000 abonnés entend « combattre les violences sexuelles sous toutes leurs formes ».

Les réseaux sociaux constituent pourtant également une arme à double tranchant. L’étau s’est resserré autour des internautes avec la loi sur la cybercriminalité, votée en 2018 puis élargie en 2019. Un contrôle qui n’épargne évidement pas les femmes, qui font également les frais de cette répression en ligne, comme dans le cas de ces jeunes femmes, utilisatrices de l’application TikTok, qui ont été arrêtées et condamnées fin juillet à deux ans de prison pour publication de « contenus indécents ». « Ces femmes ont été ciblées à cause des réseaux sociaux, avec tout l’impact psychologique que cela a pu avoir, révélant un autre aspect d’internet », souligne Mozn Hassan.

Aujourd’hui, les défis restent donc nombreux. « Les méthodes d’investigations ne sont pas au point, les officiers de police et les juges d’instruction ne sont pas formés, et les victimes ne sont pas suffisamment protégées », explique ainsi Yasmin Omar, pour qui, du reste, les efforts politiques et juridiques resteront vains en l’absence d’une campagne de sensibilisation bien plus large visant à agir sur les esprits, en amont.

commentaires (0)

Commenter