Photomontage Jaimee HADDAD

Derrière le haut mur d’enceinte qui entoure la prison des Sables, à Beyrouth, un homme s’empresse de noircir ses blocs-notes dont il a été privé. Pendant des semaines, le directeur de l’établissement a voulu donner une leçon à ce condamné dont il n'apprécie visiblement pas la prose. Il le soumet au régime strict des prisonniers de droit commun : pas de savon, pas de fourchette, ni même de cigarettes. On lui soustrait tout courrier envoyé par ses proches, lui refuse les journaux et ne lui octroie qu’un seul livre. Alors, depuis sa geôle, Georges Naccache dénonce les conditions de vie des journalistes incarcérés, sans jamais parler de lui, et réclame au ministre de la Justice que leur soit accordé le statut de prisonniers politiques, comme dans « tous les pays évolués ».

Nous sommes le 5 avril 1949. Vingt-cinq jours ont passé depuis son incarcération, cinq depuis sa condamnation, pour « délit d’opinion », à une peine de six mois d’emprisonnement, commuée en trois. « Je vais voir désormais le monde tourner autour de moi et je serai pour trois mois ce point fixe : un mort social provisoire, au milieu de 1 000 autres morts pareils, figés aussi dans les 1 000 gestes où la justice les a cloués », écrit-il dans ses Souvenirs. Le cofondateur et directeur de L’Orient tue le temps en écoutant les récits de ses camarades d’infortune lors de veillées dans leur cellule collective. Il croise dans les corridors froids ou dans la cour de ce « Royaume du mal » des hommes d’un tout autre acabit : c’est la rencontre entre un esprit libre, éclairé et respecté, et des maquereaux, des bandits de grands chemins, des adolescents dépenaillés, et même un enfant de 8 ans, fumeur de cigares et jugé pour meurtre. « Que faire en prison sinon qu’on y regarde ? J’ai regardé, j’ai noté », écrit le journaliste.

Le fameux éditorial qui vaudra à Georges Naccache trois mois de prison. Archives L'OLJ

Le fameux éditorial qui vaudra à Georges Naccache trois mois de prison. Archives L'OLJ

Pendant des semaines, l’affaire Naccache va déchaîner les passions jusque entre les murs du tribunal de la presse. Le texte incriminé, publié le 10 mars 1949 dans L’Orient et intitulé : « Deux négations ne font pas une nation », est entré depuis au panthéon des éditoriaux libanais, en interrogeant cette nation en construction qui, « par peur d’être simplement ce qu’(elle) est, et à force de ne vouloir être ni ceci ni cela, s'aperçoit qu’(elle) risque maintenant de n’être plus rien du tout ». Naccache y brocarde aussi d’un trait de plume le pouvoir en place en dénonçant le fondement du Pacte national conclu en 1943, qui a accouché d’un État malade géré depuis par Béchara el-Khoury et Riad el-Solh. « Toutes les images qui évoquent la détresse des choses ingouvernées – le navire à l’abandon, le bâtiment qui s’effondre – s'appliquent au destin du Liban actuel », estime-t-il alors.

« Votre but n’est-il pas destructif ? » accuse le juge. « J’ai répondu 272 fois que mon but est de construire », rétorque avec malice le journaliste, avant de conclure : « Si au Liban, en 1949, il n’est pas possible d’écrire un tel article, il vaut mieux briser nos plumes et sauvegarder notre dignité », lâche l’éditorialiste.

Une caricature de Georges Naccache par Georges Corm publiée dans « L'Orient » le 1er mai 1925. À droite, Georges Naccache. Photo DR

Une caricature de Georges Naccache par Georges Corm publiée dans « L'Orient » le 1er mai 1925. À droite, Georges Naccache. Photo DR

Il a vécu sa vie comme une comète. Avec panache et deux amours : le Liban, d’abord, et le journalisme, qu’il taille à sa mesure, en lui apportant toutes ses lettres de noblesse, sans idées préconçues, sans préjugés, en professionnalisant le métier et en formant plusieurs générations de grandes plumes. Fort de l’expérience accumulée, il cherchera même à la transposer en arabe, avec le lancement d’al-Jarida, l’un des premiers journaux de langue arabe à intégrer les méthodes modernes de journalisme. Discret et sensible dans sa vie privée, tonitruant et libre dans son métier, il compte parmi les meilleurs analystes d’un siècle en pleine mue, à la fois grisé par l’exercice de la polémique mais aussi féru de reportages, sacralisant au plus haut point « le fait ». Son « talent avant celui d'écrire fut le talent de voir », résumait sa fille, Amal Naccache. Durant près d’un demi-siècle, il compte parmi les journalistes les plus lus, les plus influents, les plus discutés du Liban et de la région. Témoin aux premières loges des événements, il goûte un temps au pouvoir sans cesser d’évoluer. « J’ai commencé ma vie en étant maurrassien, et je finis en rouge », s’amusait-il à dire dans les années 1960.

Cent ans après la création de L’Orient, après des décennies de bouleversements internes et extérieurs, et alors qu’un pays est (une fois encore) en train de se refaire, quel regard porterait aujourd’hui le maître sur le Liban et son héritage ? « Question suspendue », pour paraphraser sa fille.

Christianisme-social

Georges Naccache est un Libanais d’Égypte « parmi 100 000 autres ». Né en 1902 dans une famille d’émigrés maronites, il vit ses premières années dans une Alexandrie qui n’a rien à envier au cosmopolitisme d’Istanbul ou de Marseille. Au collège Saint-François-Xavier, le jeune élève reçoit une éducation jésuite des plus strictes dont on « sort en morceaux, mais les morceaux se recollent ». « Tout est joué avant que nous ayons douze ans », écrivait Charles Péguy (L’Argent, 1913), son maître à penser. « On n’échappe pas à son enfance, à son passé. (...) avant d’avoir 13 ans, j’étais irrémédiablement chrétien et catholique de par ma famille et mon éducation », confie le journaliste lors de la seule interview télévisée dans laquelle il se livre, menée par sa fille unique Amal. Du poète et essayiste français, qu’il citait de mémoire en pleine conversation anodine ou sérieuse, Naccache conservera toute sa vie cette empreinte chrétienne sociale, comme en témoigne l’importance qu’il accordait aux besoins de ses collaborateurs. « J’avais des parents merveilleux et absolument différents », s’épanche-t-il. Un père « calme et ouvert », et une mère « d’une très grande générosité morale, mais avec une rigueur de principe implacable ». Avec le bac en poche à seulement 14 ans, le jeune Georges se voit suivre l’avenir prédit par son professeur de rhétorique, le père Poucel, dans une lettre adressée à ses parents : « Votre fils percera dans la plume. » Mais Philippe, son père, ne l’entend pas de cette oreille, estimant que la littérature « ne nourrit pas son homme ». Il enjoint à l’adolescent de choisir entre le droit et le génie civil. Plus exalté par l’idée de faire un voyage en mer, il s’embarque avec un ami, en 1918, pour sa terre d’origine qu’il connaît mal. « J’ai immédiatement senti que j’étais ici dans ma vérité et que ma patrie égyptienne, que j’aimais, ne représentait pas ma vérité. » Il loge un temps chez son cousin – et futur président – Alfred Naccache et suit les cours à l’École supérieure des ingénieurs de Beyrouth (ESIB). Le journalisme, qui réunit à la fois la réflexion et l’écriture, est une passion qui le rattrape. Répondant à une petite annonce, l’étudiant de 16 ans est engagé sur-le-champ au Réveil, alors unique quotidien en langue française. « Le journalisme était d’abord pour moi une chance d’expression littéraire », dira-t-il plus tard. À l’époque du mandat français, la presse joue un rôle crucial dans la fabrication de ce pays improbable tout juste extirpé des entrailles de l’empire ottoman.

« Et si on créait un journal ? »

En 1924, deux étudiants désargentés, Gabriel Khabbaz et Georges Naccache, « qui s’ennuient dans un café, constatant que le monde se fait sans eux », veulent s’y embarquer. « Et si on créait un journal ? » lance le second. Le premier numéro de L’Orient sort le 8 juillet, dans une imprimerie de fortune prêtée par les pères capucins, et contre l’avis des parents de ce dernier qui voient leur fils troquer une « profession honorable » pour un métier de « saltimbanque insolvable », raconte sa fille Amal dans la préface d’un ouvrage sur le travail de son père (Georges Naccache, Les faits du jour, édition L’Orient-le Jour et Dar an-Nahar, 2001). Dès les prémices, Georges Naccache happe l’élite de langue française, majoritairement chrétienne, en se démarquant par sa plume précise et incisive, qui joue au chat et à la souris avec le Haut-Commissariat de France chargé de la censure. Il lui faut raconter le monde, la région, et un pays en train d’éclore. En raconter les progrès mais aussi les travers, sans voile aucun, et sans dénigrer la culture et la vie mondaine. « Au milieu de cet Orient d’où ne viennent que des bruits de bottes (...) la presse libanaise représente aujourd'hui le dernier refuge de la liberté d’expression », note-t-il. « Le mandat français était à ses débuts et il semblait éternel. Toute l’élite parlait la langue et Naccache la maniait comme un joailler avec une élégance et une précision », confie l’ancien ministre Charles Rizk, qui l’a longtemps côtoyé.

C’est l'époque des articles polémiques, du journalisme de combat, nourri par l’influence du mouvement surréaliste, de l’individualisme et du culte des racines, de Maurras, de Péguy et de Baudelaire, qu’il admire. Beyrouth ne veut pas être en reste avec Paris.

Avec le poète et dramaturge Georges Schéhadé, il lance L’Orient Littéraire en juin 1929, et réfute l’idée selon laquelle un journaliste ne serait rien d'autre qu’un écrivain raté. « Les œuvres littéraires ne sont-elles pas, pour une grande part, des reportages ? C’est la littérature sur le vif, de la littérature bouillante, vivante, accrochée à la vie immédiate, qui a son rythme, et je crois, son esthétisme, sa valeur », estime-t-il, en citant notamment La condition humaine de Malraux.

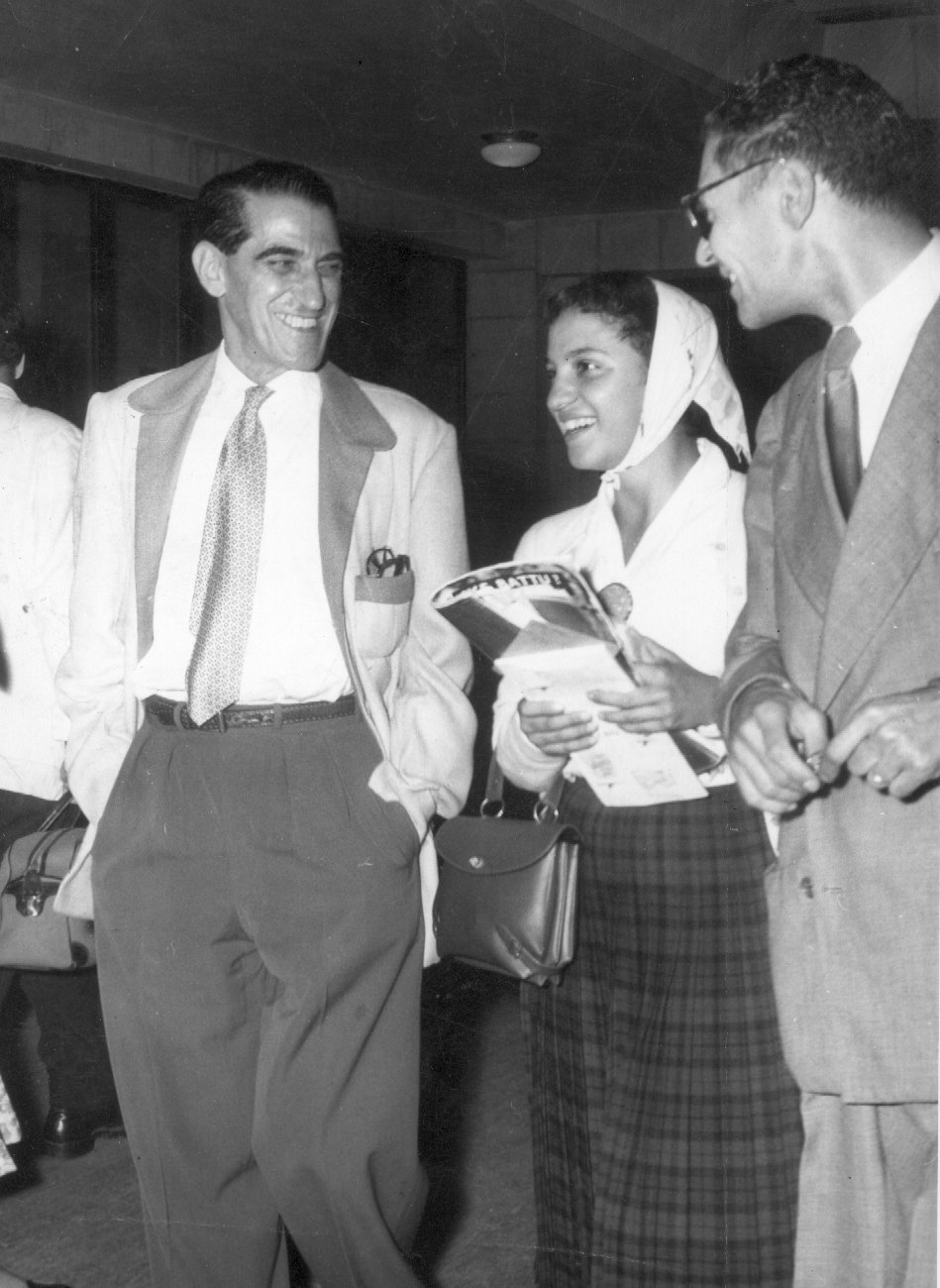

À gauche, Georges Naccache célébrant l'anniversaire de « L'Orient-al Jarida », avec sa fille Amal et des collaborateurs. À droite, avec la Begum. Archives L'OLJ

À gauche, Georges Naccache célébrant l'anniversaire de « L'Orient-al Jarida », avec sa fille Amal et des collaborateurs. À droite, avec la Begum. Archives L'OLJ

Dans les uniques archives télévisées retrouvées, un reportage de l’ORTF en 1965 sur le Liban francophone, Georges Naccache présente, dans un accent parisien, son « journal français » dans un pays arabophone. Quarante ans plus tôt, pendant le mandat, Naccache parle déjà mal l’arabe mais fait montre d’un réel patriotisme et n’apprécie guère les mœurs du colonisateur. « Toute la politique des représentants du mandat a toujours tendu à instituer un ordre public – et un système de gouvernement – basé sur le maintien et le renforcement de toutes les oppressions, sociales et cléricales, héritées de l’ottomanisme », déplore-t-il en décembre 1937. Si le ton du journal vaut à ce dernier d’être suspendu à vingt-deux reprises par les autorités françaises, la critique reste mesurée, au point que le titre est considéré par une partie de l’opinion comme un partisan du mandat. « C’était contre la tendance qui gagnait », appuie Charles Rizk. « Pour sortir de l’anecdote et entrer dans l’histoire, les Libanais ont accompli en novembre une véritable révolution intérieure : l’union islamo-chrétienne, commencée en 1936 avec le Premier ministre Ahdab, a mis fin au tragique paradoxe d’un État qui était refusé depuis 1919 par la moitié de la population. Refusé jusqu’en 1943. Tant que cette réconciliation n’était pas faite, il est juste aussi de le reconnaître : il n’y avait pas d’indépendance libanaise possible, parce qu’il n’y avait pas – d’abord – de Liban », écrit Naccache, en décembre 1943.

Tentative avortée

Entre 1936 et 1939, le Liban est alors scindé en deux blocs qui s’opposent sur la question de l’indépendance. L’Orient se range du côté du Bloc national d'Émile Eddé, alors que son concurrent Le Jour, créé en 1934, et repris trois ans plus tard par Michel Chiha, appuie le Destour de Béchara el-Khoury. La création du parti phalangiste en 1936 a pour objectif de transcender le clivage entre ces deux courants dominants. Enivré par ce climat, le journaliste ne veut plus se contenter de décrypter les derniers développements dans sa célèbre rubrique « Les faits du jour », il cherche aussi à être au cœur de l’action.

La photo de « L'Orient » datant du 16 décembre 1936, après la fondation des Kataëb. De gauche à droite: Charles Hélou, Émile Yared, Georges Naccache, Pierre Gemayel et Chafic Nassif. Archives L'OLJ

La photo de « L'Orient » datant du 16 décembre 1936, après la fondation des Kataëb. De gauche à droite: Charles Hélou, Émile Yared, Georges Naccache, Pierre Gemayel et Chafic Nassif. Archives L'OLJ

Sur la une de L’Orient en date du 16 décembre 1936, consacrée à l’établissement des Kataëb, on aperçoit un Georges Naccache, en chemise kaki, pantalon bouffant et guêtres, sur un terrain de football, aux côtés des autres membres fondateurs – Pierre Gemayel, Charles Helou, Émile Yared et Chafic Nassif. « À la base, l’idée était de créer un mouvement de jeunesse pour former de bons patriotes », raconte l’ancien président de la République, Amine Gemayel. Au fil des mois, son père s’impose comme la figure du mouvement. Naccache et Helou, eux, se tournent vers la Commission d’organisation et de propagande : « Il aidait beaucoup à la rédaction des communiqués, des manifestes. Mais c’était plus un intellectuel qu’un meneur d’hommes donc il a préféré partir, tout en restant fidèle aux idées du parti », affirme Amine Gemayel. « Vous imaginez Georges Naccache en train de défiler en uniforme derrière Pierre Gemayel ? », s’amuse pour sa part Charles Rizk. Deux ans après cette tentative, l’intellectuel quitte les Phalanges qu’il avait imaginées à l’origine comme un parti multiconfessionnel, ne s’y retrouvant plus. « Rien n’était plus éloigné du réalisme de Naccache et Helou que cette troupe étroitement communautaire », écrit Amal. Ce maronite assumé a toujours eu à l’égard de l’islam une attitude d’ouverture, héritée notamment de la proximité traditionnelle entre les grandes familles chrétiennes et sunnites de la capitale. « C’était le contraire d’un doctrinaire, d’un idéologue ou d’un sectaire », estimait l’ancien rédacteur en chef René Aggiouri.

Le 22 novembre 1943, en pleine guerre mondiale, les représentants de la France libre du général de Gaulle concèdent l’indépendance au Liban. Le pays doit s’assumer seul, alors qu’il reste gangrené par ses travers en dépit du fameux Pacte national faisant office de compromis entre les principales communautés. « On ne bâtit pas un avenir sur une équivoque », écrit Naccache dans un édito deux jours plus tard, pressentant le désastre à venir. Cinq ans plus tard, il persiste et signe celui qui lui vaudra de passer à la prison des sables et à la postérité : « Ni Occident ni arabisation : c’est sur un double refus que la chrétienté et l’islam ont conclu leur alliance. Quelle sorte d’unité peut être tirée d’une telle formule ? » L’ancien ministre et économiste Georges Corm, dont le père, le célèbre peintre, était un ami du journaliste, évoque l’épisode avec admiration : « C'était devenu une icône. Il fallait un courage exceptionnel pour oser écrire cet édito ! »

Brûlures de cigarette

Rares sont désormais ceux qui ont travaillé à ses côtés pour témoigner aujourd’hui. Dans les différents hommages qui lui seront faits après sa mort en 1972, beaucoup relèvent le parcours brillant, l’aura et la faconde de leur mentor bienveillant. Derrière son bureau, d’où s’échappent les volutes de ses Gitanes, il est capable de rester des jours devant sa feuille blanche ou de rectifier maintes fois sa copie. « Il avait une facilité de parole, mais, contrairement à ce qu’on le croit, il reprenait 100 fois son ouvrage, comme disait Boileau », raconte l’avocat Joe Issa el-Khoury, entré en stage à L’Orient entre 1965 et 1966.

En rendant son éditorial tard un soir de mai 1968 à la journaliste Éliane Gebara surprise d’y voir des brûlures ponctuelles il répond : « Je ne rature pas, mais je brûle avec un mégot le mot qui ne me plaît pas. Car un mot qui n’est pas à sa place ne mérite pas d’avoir existé. »

Georges Naccache avec sa fille Amal. Archives L'OLJ

Georges Naccache avec sa fille Amal. Archives L'OLJ

Édouard Saab, qui se considère comme le dernier journaliste à avoir été formé à « l’école Naccache », et fut rédacteur en chef jusqu’à son assassinat par un franc-tireur sur la ligne de démarcation en mai 1976, raconte notamment un épisode un peu particulier, dans un article du fascicule Vie moderne en 1972. Alors que le journal est quasiment bouclé, les deux hommes se rendent compte que le rédacteur du service sportif n’a pas réapparu et n’a donc pas envoyé son compte-rendu d’un match de catch. « Rien de plus facile, me dit-il. Allez chez Ajami, vous rencontrerez sûrement, parmi les dîneurs, quelqu’un qui a assisté au match et de qui vous pourrez tirer les éléments nécessaires pour rédiger l'information. (...) Une demi-heure plus tard, écrasé de sommeil, je lui soumettais un texte écrit au pied levé. » Mais le directeur reprend chacune des phrases, corrige les termes impropres… puis lui demande s’il est satisfait de cette nouvelle mouture, avant de la déchirer et de lui prier d’en rédiger une autre tout seul : « Vous ne m’aurez pas toujours à vos côtés et nous ne pourrons pas, de sitôt, nous payer, au Liban, le luxe d'un journalisme spécialisé...» lance-t-il. « On me reproche un certain perfectionnisme. J’essaye que ce perfectionnisme aboutisse à l’expression la plus simple. Je crois que le grand talent, c’est d'écrire simple aussi bien en journalisme qu’en littérature, mais la simplicité n’est pas une chose facile, elle n’est pas donnée », raconte-t-il plus tard lors de l’interview donnée à sa fille.

Le 29 juillet 1944, la disparition, à 46 ans, de son compagnon de route et fidèle ami, Gabriel Khabbaz, le laisse seul aux commandes du « navire L’Orient », comme il aime à l’appeler. Même s’il tient à suivre la fabrication du journal de A à Z et traîner jusqu’aux premières lueurs de l’aube avec les correcteurs, Naccache n’a jamais vraiment su tenir les comptes. « Dans les années soixante, il avait réalisé que s'il continuait à administrer le journal, il allait droit à la faillite. Il a donc choisi René Aggiouri, qui était un excellent analyste mais aussi un excellent administrateur. Il savait faire marcher le journal », raconte Joe Issa el-Khoury.

« On ne pouvait pas être abruti ou à moitié endormi à côté de lui »

Patron socialiste, il tient à ce que les employés vivent décemment de leur métier, ce que les revenus engrangés par la publicité permettent. Le journaliste, et plus tard, l’homme d’État, n’a jamais vraiment eu un goût prononcé pour l’argent. Il se révèle par contre être un véritable flambeur, brûlant la vie par les deux bouts, des cercles de jeu et tables de poker à la « drogue des poètes », cet opium ramené par les fonctionnaires français revenus d’Indochine. « Quand, à 57 ans, Naccache finit par suivre une cure de désintoxication, c’est moins par conversion que par peur pour sa vie à la suite d'une grave opération », écrit Anthony Karam dans un portrait dans L’Orient-Express en 1997. Traînant une réputation de « bohème », Naccache dit avoir vécu en révolte contre la tradition imposée par son éducation, sans toutefois y échapper totalement. « Je contiens les deux personnages. Je suis cette contradiction vivante d’une certaine rigueur morale dans l’idée et d’un certain jeu de destruction des valeurs mêmes que je respecte », confie-t-il dans cet échange touchant avec l’unique enfant qu’il aura de Marthe Sislian, une femme d’origine arménienne qu’il épouse en 1934. Le véritable amour, il le réserve à Amal, sa confidente, sa plus grande alliée, celle qui a tout pris de lui, ses traits physiques comme sa plume. « Il avait pour elle un amour impérissable, et elle le lui rendait bien », raconte Joe Issa el-Khoury. Jusqu’à la fin des années 1950, la famille vit rue Jerdaa, à Beyrouth, dans une maison moderne. Amal a un petit appartement adjacent où elle reçoit ses amis que son père rencontre. « Il était tellement vif, il stimulait les gens. On ne pouvait pas être abruti ou à moitié endormi à côté de lui », se souvient l’architecte Antoine Maamari, un très proche ami d’Amal.

C’est l’époque des soirées mondaines, des spectacles et des fêtes dans les salons cossus de l'intelligentsia. « On ne voyait que lui. Il attirait toute la lumière par son charisme, et sa façon de s’exprimer doucement, en cherchant ses mots. Qui d’autre pouvait parler de politique puis vous citer Jules Supervielle ou André Breton ? » raconte Charles Rizk.

Mais l’intellectuel est aussi connu pour son humour, souvent caustique, un sens critique aigu qui pouvait viser sa femme, sa fille, son voisin, un collaborateur, un plumitif ou un politicien. On se souvient du fameux : « Faites-taire M. Chamoun », fustigeant les manœuvres proarabes de celui qui était alors ambassadeur en Grande-Bretagne. « Un jour, je reçois une dépêche importante de Syrie et je cours lui demander s’il faut la passer. Il savait que le dernier mot revenait au rédacteur en chef donc il me dit : allez voir Aggiouri, de toute façon, il se prend pour Albert Sorel », se souvient, amusé, Joe Issa el-Khoury. « Il était impitoyable, en deux phrases il mettait son adversaire à terre, mais il n’a jamais insulté personne », raconte Charles Rizk.

« Ce bazar au bord de l’eau »

Lorsque Fouad Chehab arrive au pouvoir après la crise de 1958, Georges Naccache, qui estimait huit ans plus tôt qu’il « n’y a pas pire que les militaires qui ont une bibliothèque », voit dans ce maronite « au sang arabe » le seul capable de faire « de cet assemblage de tribus qu’est le Liban, un État ». Le général était à ses yeux le seul capable de remettre de l’ordre dans « ce bazar au bord de l’eau », selon le mot d’un observateur étranger que Georges Naccache citait. « Ils avaient tous deux une vision du Liban, et c’est pour ça que ça a collé entre eux et (que Chéhab) lui a confié des rôles afin de mettre à profit cette intelligence », raconte Antoine Maamari. La même année, le nouveau président le nomme ministre des Travaux Publics, de l’Information et du Tourisme (une fonction qu’il occupera de nouveau sous Hélou en 1965). « Je me suis dit : “Puisqu’on te confie une responsabilité assez importante dans des secteurs vitaux, c’est que tu n'es pas simplement un esthète et un bohème” », se remémore le cofondateur de L’Orient. Un « bohème » qui détonne dans le paysage, animant ses réunions ministérielles en français et n’ayant pas d'appétence pour le pouvoir, les salamalecs ou même le titre de « bey » dont on l’affuble. « La première fois cela m’a donné une satisfaction personnelle et morale. La deuxième fois, c'était moins drôle.(...) J’ai été indifférent et je ne me sentais pas grandi par le salut du factionnaire, l'espèce de déférence qui m’entourait. »

Georges Naccache à l'époque où il était ministre dans les années 1960. Archives L'OLJ

Georges Naccache à l'époque où il était ministre dans les années 1960. Archives L'OLJ

Il découvre aussi de l’intérieur ce qu’il a toujours décrit de l'extérieur, une corruption endémique et un partage du pouvoir à la manière de « fromagistes » (expression reprise par Chehab). « Il disait : que la classe politique était “immuable” et que c’est “dans leur tissu conjonctif”. Qu’est ce qu’il dirait aujourd’hui !... » plaisante Joe Issa el-Khoury.

Il quitte le ministère pour se concentrer sur l’écriture mais accepte un poste de trois ans comme conseiller municipal de Beyrouth, avant de présider, entre 1963 et 1964 le Conseil exécutif des grands projets de la ville où il met ses connaissances d’ingénieur à profit. Il embarque avec lui le jeune architecte d’alors, Antoine Maamari. « La municipalité était tellement gangrenée qu’il a fallu créer cette structure efficace et rapide à travers laquelle ont été réalisés par exemple le « Ring », la sortie de la place des Canons, des dispensaires, la Banque centrale… » se souvient-t-il.

« Tuéni était le rival en arabe »

Enhardi par ses nouvelles casquettes, Naccache décide, en 1965, d’ouvrir une boîte de conseil et de relations publiques, la CRP, dans laquelle participe Maamari mais aussi Georges Corm. « J’étais un peu sceptique, je n’avais pas l’esprit “marchand”, mais je ne pouvais pas refuser », repense ce dernier avec amusement. La société ferme ses portes six mois plus tard. Selon Antoine Maamari, le projet avait surtout une motivation : « faire la même chose », que Ghassan Tuéni qui avait ouvert la BSL (Business service and research) . « On sentait que ces deux personnalités se surveillaient, c’est le moins que l'on puisse dire », affirme l’architecte. « C’était le rival en arabe. Il y a eu de la jalousie de la part de Tuéni, mais c'était quelqu’un d’assez intelligent et souple pour savoir s'effacer devant Naccache. Ils étaient amis », renchérit Charles Rizk. Signant le prologue de l’ouvrage en mémoire à Naccache en 2001, Tuéni le présente d’ailleurs comme « le meilleur d’entre nous ».

À la différence de l’intellectuel et propriétaire d’an-Nahar, qui est le fer de lance du Helf (l’alliance des principaux leaders maronites opposés au chéhabisme), le patron de L’Orient reste fidèle au Nahj (accusés par ses détracteurs d’être proche du nassérisme). Pourtant, son opposition farouche à toute forme d’union arabe ne le prédispose pas à apprécier Nasser. Mais lorsqu’il rencontre ce dernier au Caire en mars 1956, il est immédiatement séduit par « ce grand athlète, chevelu, lucide et rieur » qui, selon ses propres mots, « ne cherche pas l’aventure, mais à refaire une Égypte » dont il espère beaucoup, notamment la mise en œuvre d’une politique socialiste. Dans l’édito « Nasser, un géant foudroyé », qu’il signe à la mort du raïs en septembre 1970, Naccache n’imagine pas un « après-nassérisme sans Nasser », convaincu qu’« on peut remplacer un homme, on ne remplace pas le mythe ».

La guerre des Six-Jours

Lorsqu’il prend ses quartiers au n° 3 de la villa Copernic, à l'été 1966, nommé par Charles Hélou, son ancien rival au Jour, devenu président de la République, il s’engage à apporter un nouveau souffle culturel. Il s’installe dans la ville où il risque le moins d’être « dépaysé physiquement et politiquement ». Idem pour ses nouvelles fonctions : « Je n'éprouve pas le sentiment de changer de métier. La diplomatie n’est-ce pas aussi du grand reportage ? » déclare-t-il au moment de les prendre. « Tu as de la chance d’être ambassadeur à Paris au moment où on y joue ma pièce (L’émigré de Brisbane, NDLR) », lui lance son ami de toujours Georges Schéhadé. « Et toi encore plus d’avoir un ambassadeur susceptible de la comprendre », rétorque Naccache.

Quelques mois après son arrivée, la guerre des Six-Jours transforme à jamais la géopolitique du Proche-Orient : Israël annexe la péninsule du Sinaï et la bande de Gaza jusqu'alors sous contrôle égyptien, le plateau syrien du Golan, la Cisjordanie et Jérusalem-Est. Deux semaines plut tôt devant l’Académie diplomatique internationale, Naccache évoquait la création d’un État « taillé dans la chair » du monde arabe. « Il considérait qu’Israël était un grand danger pour le Liban, un danger militaire en temps de guerre et un danger économique en temps de paix », rappelle l’ancien ministre Karim Pakradouni.

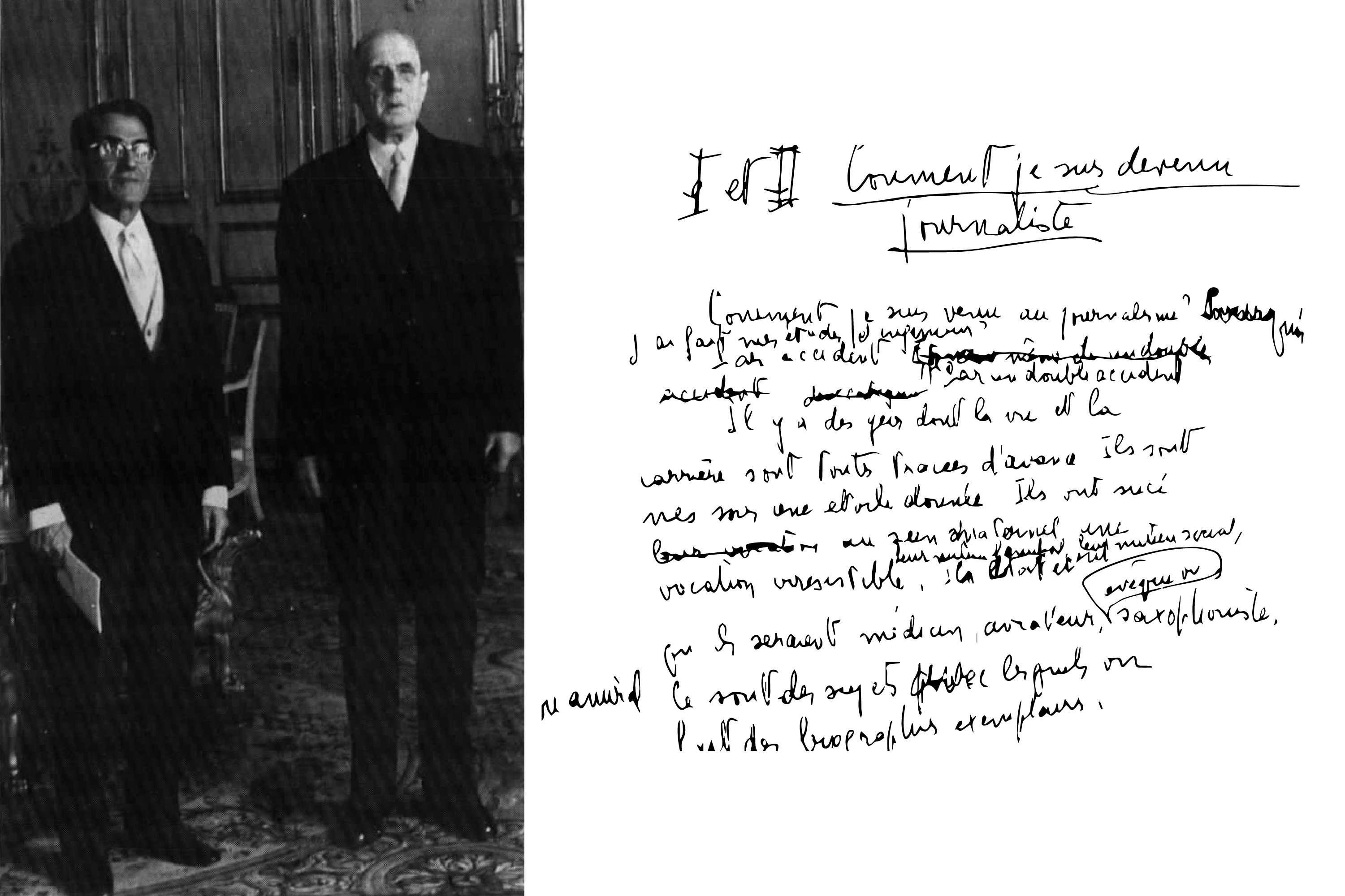

Georges Naccache, alors ambassadeur à Paris , rencontrant le président Charles de Gaulle en 1967. À droite, des réflexions personnelles de Naccache. Archives L'OLJ.

Georges Naccache, alors ambassadeur à Paris , rencontrant le président Charles de Gaulle en 1967. À droite, des réflexions personnelles de Naccache. Archives L'OLJ.

En novembre, Naccache s’apprête à quitter son poste et il prend congé du président Charles de Gaulle, qu’il a connu à Beyrouth à la fin des années 1930. « Durant cet échange, dont certains extraits sont publiés trois ans plus tard dans L’Orient, l’ambassadeur demande si Israël ne risque pas de s’affaiblir en s’étendant. Et le général de répondre : « Il ne faut pas sous-estimer la capacité d'Israël d'organiser et de structurer ses conquêtes.(...) Mais après ? On ne peut pas vivre dans un défi perpétuel à la morale et au droit international. Et tout de même, ces cent millions d'Arabes dispersés, avec du pétrole sous les pieds ; ça compte... » Les relations se dégraderont entre la France et l’État hébreu, après que de Gaulle eut décrété un embargo sur les pièces de rechange de l’aviation israélienne et sur les armes à partir de 1967.

Lorsqu’il rentre au pays l’année suivante, Naccache a 65 ans. Il retrouve son journal comme il l’a quitté. René Aggiouri mène fermement le vaisseau avec ses réunions de rédaction à midi tapantes. Mais l'homme au menton décidé et cheveux ébènes plaqués à la gomina, toujours en costume cravate et une cigarette à la main, n’a évidemment plus la fougue du jeune débutant. Il continue à écrire, mais ne s'embarrasse pas du quotidien. Les jeunes journalistes entrevoient de temps à autre ce monstre sacré affairé à son bureau en rotin. En 1971, en pleine difficulté financière, il n’a d’autre choix que d’accepter la main tendue du Jour, de ses concurrents de toujours : Chiha, Hélou, Tuéni et les autres. L'hydre à deux têtes L’Orient-Le Jour est née. « J’ai connu un Naccache vaincu par la fusion, amer et solitaire », se souvient Issa Goraieb, ancien rédacteur en chef et éditorialiste du quotidien. Près d’un an plus tard, le 8 mai 1972, Naccache rend son dernier souffle, défait par un cancer, avec Amal à son chevet. Des funérailles officielles sont décidées par la présidence, pour celui qui, par-dessus tout, détestait les cérémonies en grande pompe.

Après la fusion entre « L'Orient » et « Le Jour ». De gauche à droite : Édouard Saab, le Dr Émile Bitar, Georges Naccache, Ghassan Tuéni et Henri Eddé. Archives L'OLJ

Après la fusion entre « L'Orient » et « Le Jour ». De gauche à droite : Édouard Saab, le Dr Émile Bitar, Georges Naccache, Ghassan Tuéni et Henri Eddé. Archives L'OLJ

Avec l'aide précieuse de Sylva el-Chaer, responsable des archives de L'Orient-Le Jour.

commentaires (0)

Commenter