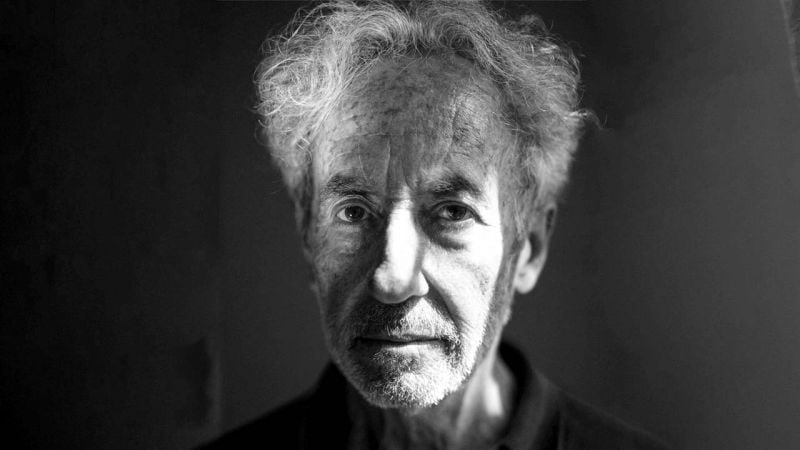

D.R.

Mathieu Belezi est un écrivain nomade. Il a vécu aux États-Unis, au Mexique, au Népal, en Inde et dans les îles grecques et italiennes. Il vit désormais à Rome, mais rien ne dit que ce séjour sera définitif. Il se consacre à l’écriture depuis plus de vingt ans et ne cesse de revenir sur la colonisation de l’Algérie. Mettant en scène des époques et des personnages différents dans des formes variées, il a d’abord composé un triptyque avec C’était notre terre (Albin Michel, 2008), Les Vieux Fous (Flammarion, 2011) et Un faux pas dans la vie d’Emma Picard (Flammarion, 2015) avant de revenir encore sur l’aventure coloniale avec Attaquer la terre et le soleil (Le Tripode, 2022) qui a été couronné de nombreux prix, notamment le Prix Littéraire du Monde et plus récemment, le Prix du Livre Inter. Cet ouvrage incandescent met en scène la folie des hommes et narre l’enfer qu’ont été les premiers temps de la colonisation, celle de la première moitié du XIXe siècle. Deux voix racontent alternativement les « bains de sang » perpétrés par les uns - les soldats français – et la « rude besogne » à laquelle sont confrontés les autres – les colons. Et c’est Séraphine, la femme de l’un de ces aventuriers de la première heure, qui dit les désillusions et les souffrances de ceux à qui on avait promis le paradis et qui vivent une succession de malheurs, depuis leur installation sous des tentes dans les froidures de l’hiver, jusqu’aux attaques des « révoltés » qui ne veulent pas de la « pacification » que leur apporte la France, en passant par la faim, l’extrême dureté du travail de la terre et le choléra qui en fauchera plus d’un. L’écriture de Belezi est ici semblable à un chant, entêtant et hypnotique, parfois répétitif, plein de cruauté, de douleur et de désespoir. Hanté par Faulkner, trouvant par moments les accents de la littérature latino-américaine qu’il admire, Belezi livre ici un magnifique roman. Nous l’avons rencontré pour en parler mais pour évoquer également Le Petit Roi, roman publié en 1998 mais qui vient de reparaître (Le Tripode, 2023).

Pourquoi êtes-vous revenu sur la colonisation algérienne à laquelle vous aviez déjà consacré trois ouvrages ?

J’avais envie d’écrire sur la mémoire coloniale de la France et j’ai évidemment pensé à l’Algérie. Je me suis souvent demandé – et me demande encore – pourquoi aucun roman ni aucun film n’ont embrassé ce sujet de la conquête algérienne et je voulais voir si j’y arriverais. Je me suis lancé ce défi. C’était notre terre se passait au XXe siècle. J’ai eu envie de continuer et je me suis aperçu qu’il y avait très peu de choses sur le début de la conquête durant la première moitié du XIXe siècle, comme si on tirait un voile pudique sur cette époque. Et nombre de mes lecteurs me le confirment, ils me disent : « Merci d’avoir fait le travail, on ne savait pas… »

Les historiens eux-mêmes s’y sont peu intéressés ?

Laissez-moi vous citer François Gèze qui parle de la « méconnaissance générale » de l’histoire coloniale française alors que les Anglo-Saxons ont consacré à cette histoire beaucoup plus de travaux que les Français eux-mêmes. Les postes universitaires et les recherches dédiés à ce sujet restent dérisoires en France. Un ouvrage remarquable est paru chez Fayard en 2009, Un siècle de passions algériennes par Pierre Darmon, mais aucune couverture médiatique ne l’a fait connaître du public. Aussi je me suis réjoui de sa parution en poche quelques années plus tard, avant de m’apercevoir que cette version avait été expurgée des cent pages consacrées aux 40 premières années de la conquête coloniale. Censure ? En tout cas, personne n’a protesté…

Vous en concluez donc que la France a un problème avec sa mémoire, que celle-ci est étrangement sélective.

Oui. Il faut préciser que la colonisation algérienne était une colonisation de peuplement, ce qui est quasiment le seul cas à part l’Afrique du Sud. Ce type de colonisation implique qu’on s’empare des terres des autochtones, qu’on massacre, qu’on vole les biens, qu’on détruit des mosquées pour en faire des églises, etc. C’est donc un processus d’une violence inouïe. Les soldats sont engagés dans la « pacification » des territoires, ils s’imaginent qu’ils ont affaire à des barbares à qui ils apportent leurs Lumières, ils pensent que les races existent et que la leur est supérieure, ils sont dans cette croyance-là et donc dans la certitude de leur bon droit. L’arrogance européenne a conduit à des catastrophes, au Congo, en Angola, en Inde ou ailleurs. Il y a encore beaucoup à faire pour étudier tout cela mais en France, il y a comme une gêne à s’emparer de ce sujet, on dirait qu’il est tabou. Je n’ai pour ma part jamais été invité sur un plateau de télévision pour en parler, alors que c’est mon quatrième livre sur ce sujet…

Diriez-vous qu’il y a une forme de honte autour de cette histoire ?

La France est le pays des droits de l’homme. Dès lors, comment expliquer qu’on se comporte de la sorte ? L’épisode que je raconte, du village vidé de ses habitants pour que les colons puissent dormir au chaud dans leurs maisons, alors que les Algériens restent dans des froidures extrêmes et que les trois-quarts d’entre eux sont retrouvés morts le lendemain matin, est bien réel. C’est le maréchal de Saint-Arnaud qui en fait le récit. La période est si violente que je ne voulais rien inventer, il me suffisait de puiser dans ce qui était avéré.

Alors comment est né ce quatrième ouvrage qui est le premier à s’emparer de cette période des débuts de la conquête algérienne ?

J’avais lu Le Premier Homme de Camus dans lequel il y a trois pages qui racontent l’arrivée des premiers colons qu’on loge sous des tentes en plein hiver, alors que les températures sont extrêmes. Je me suis demandé où il était allé chercher ça, puis j’ai découvert l’histoire d’un colon surnommé « Le Grand Eugène » qui arrive là avec sa famille et qui raconte cet épisode dans un texte de cent pages, publié en 1930 pour le centenaire de l’Algérie coloniale et disponible sur Gallica. C’est donc pour moi le déclic !

Y avait-il une intention politique de votre part, une volonté de prendre le discours officiel à rebours ?

Oui, forcément. D’autant qu’il y a une dizaine d’années est apparue la notion de « colonisation positive » sur laquelle on a beaucoup discouru. J’ai pris conscience de la méconnaissance totale de cette épopée coloniale et j’ai voulu reprendre la parole. Mais pour ce faire il me fallait trouver la forme adéquate. Au début, mon texte a pris la forme d’une nouvelle intitulée Bain de sang, racontée par la voix de Séraphine, puis ça a été le blocage. Un an plus tard, ça s’est débloqué, Séraphine était toujours là et elle a recommencé à parler avec sa chair, ses tripes, ses émotions. Pour le soldat, ça a été plus facile, la lecture du maréchal de Saint-Arnaud m’avait donné beaucoup de matière.

Pourquoi n’avez-vous pas donné à entendre une voix algérienne ?

Mon sujet, c’était le problème français. Je voulais faire comprendre ce qu’était un colon et ce qu’était un soldat. Le colon n’existe pas sans le soldat, ils forment un couple indissociable, et c’est ce couple-là qui s’est imposé à moi. Dans mes autres textes, il y a des personnages algériens, mais là, je n’en ai pas éprouvé la nécessité.

Ce qui fait la force de ce texte, c’est le souffle qui le traverse. Diriez-vous que vous avez inventé une langue : absence de point final, rythme et scansion, structure en chapitres qui alternent les deux voix et reprennent les mêmes titres, etc. ?

Ça me touche que vous le disiez, mais cette langue dont vous parlez, je l’avais déjà trouvée avec C’était notre terre, elle était déjà là, mes quatre romans sur l’Algérie sont écrits dans cette même langue. Je dirais que c’est surtout une langue très orale, musicale, et d’ailleurs le théâtre commence à s’y intéresser, ce qui me touche beaucoup. Deux comédiens ont déjà lu mes textes en public et ils me disent qu’ils les ont tout de suite en bouche. Un spectacle est en préparation avec les six personnages de C’était notre terre et cela me ravit. Quant à la structure que vous évoquez, elle m’a été inspirée par Faulkner dans Si je t’oublie Jérusalem. Ce roman est construit en deux histoires alternées et complètement indépendantes, avec des personnages qui ne se rencontrent jamais. Néanmoins, les deux histoires ne vont pas l’une sans l’autre. Je l’avais relu peu avant de me mettre à l’écriture et j’ai eu envie de m’emparer de cette structure-là.

Il y a dans le roman une chanson que chantent les soldats et dont les paroles sont d’une cruauté extrême. « Courons au carnage, vive le pillage », etc. Une invention ?

Non, une authentique chanson militaire. Je n’ai rien inventé. Mais une chanson qui est au diapason du style que j’ai adopté pour faire parler les soldats, une manière d’exister dans la démesure, et qui m’a été inspirée par le réalisme magique latino-américain. J’aime cette folie-là, cette façon non-démonstrative de parler, sans argumentation ni jugement moral, et qui frappe le lecteur.

Évoquons pour finir Le Petit Roi qui vient de reparaître et qui est un très beau roman à hauteur d’enfant. Le personnage se nomme Mathieu. À part votre prénom, vous emprunte-t-il certains traits biographiques ?

Non, pas du tout. C’était pour moi une façon de tourner en dérision la mode actuelle de l’autofiction. Ce texte, je l’ai écrit en trois mois. La révolte de l’enfant n’est pas la mienne, néanmoins j’avais sa voix dans les oreilles, elle était là chaque matin, et c’est pourquoi j’ai écrit très vite. C’est ça mon plaisir d’écrivain, être habité par des personnages et trouver la voix qui convient pour les faire parler.

Pourquoi faites-vous usage d’un pseudonyme ?

Belezi est le nom de ma mère. Mais disons que j’avais écrit quatre livres sous mon nom et je me sentais dans une impasse. Le choix d’un pseudonyme procède d’une volonté de repartir à zéro. Je suis donc reparti à zéro avec Le Petit Roi. Et je n’exclus pas de prendre encore un autre départ, dans quelque temps, avec un autre nom peut-être.

Le Petit Roi de Mathieu Belezi, Le Tripode, 2023, 116 p.

Attaquer la terre et le soleil de Mathieu Belezi, Le Tripode, 2022, 160 p.

commentaires (0)

Commenter