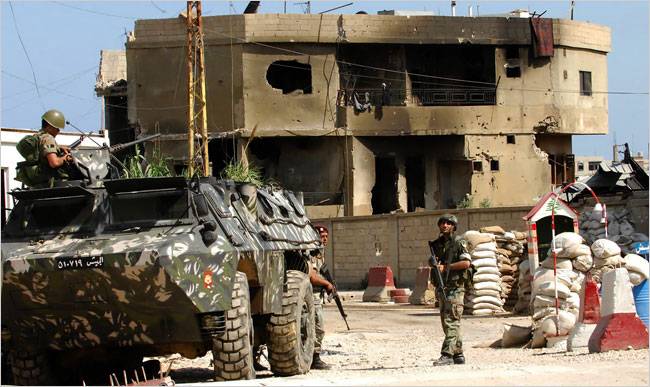

Des soldats libanais patrouillant devant l’entrée principale du camp de réfugiés palestiniens de Nahr el-Bared, en mai 2007. Photo d’illustration : archives Reuters

Ces dernières semaines, certains médias libanais ont relayé des inquiétudes, principalement basées sur des sources sécuritaires, portant sur la perspective d’attaques du groupe État islamique (EI). Le 30 novembre dernier, le journal al-Akhbar a par exemple rapporté que de jeunes hommes ont quitté leur domicile dans le nord du Liban au cours de l’année écoulée pour rejoindre les rangs du groupe jihadiste en Syrie et en Irak, où ils ont reçu une formation et envoient de l’argent à leur famille. Un autre groupe aurait été arrêté après que des parents ont alerté les forces de sécurité. L’armée libanaise a également arrêté la semaine dernière un agent de l’EI qui utilisait le pseudonyme « Baghdadi » et était lié à des complots d’attentats à la bombe.

Ces cas restent naturellement anecdotiques par rapport aux centaines de personnes qui ont rejoint l’organisation et d’autres groupes jihadistes pendant le conflit syrien. Mais la gravité des multiples crises que traverse le pays rend difficile la traque et le suivi de ces cas, d’autant que le nombre de réfugiés libanais ou de réfugiés palestiniens qui ont quitté leur foyer ne cesse d’augmenter.

Armée exsangue

Alors que le Liban est confronté à la pire crise financière et économique de son histoire et que les salaires et les budgets des forces de sécurité ont été sévèrement touchés, on peut se demander si ces institutions auraient les moyens de faire face à un grave problème de sécurité. L’un des signes de ce changement est que la menace sécuritaire semble désormais plus importante à l’extérieur des camps de réfugiés palestiniens qu’à l’intérieur. Avant la crise, qui a débuté en octobre 2019, les camps palestiniens ont connu des affrontements croissants et la montée en puissance de groupes islamistes radicaux. Certains de ces groupes restent actifs, mais sont géographiquement confinés et « contrôlés », car le Fateh et ses ramifications restent dominants. Selon l’accord du Caire de 1969 entre le gouvernement libanais et l’Organisation de libération de la Palestine, les camps de réfugiés restent interdits à l’armée et aux forces de sécurité libanaises, qui se coordonnent avec un comité des factions palestiniennes dirigé par le Fateh pour contenir les activités jihadistes et criminelles dans ces zones. Bien que l’accord ait été ultérieurement annulé par le gouvernement libanais, le modus vivendi qu’il a mis en place concernant la situation sécuritaire dans les camps a continué de s’appliquer, à l’exception notable de la reprise par l’armée du camp de Nahr el-Bared en 2007.

De fait, l’impact de l’effondrement économique et financier sur la capacité de la répression des nouvelles recrues de l’EI ou d’autres groupes jihadistes s’est déjà manifesté à travers la manière dont les services de sécurité ont traité les quelques dizaines d’individus qui ont été empêchés de quitter le pays pour rejoindre le groupe. Selon des sources basées dans le nord du pays, ils auraient été ainsi rendus à leurs familles avec un avertissement. Si l’un des arguments avancés pour expliquer cette attitude tenait au fait que les jeunes étaient moins motivés par l’idéologie que par les salaires qu’ils espéraient gagner, il existe une autre explication, plus pratique : les forces de sécurité n’ont pas les moyens de gérer les recrues une fois qu’elles sont placées dans le système carcéral surchargé – comme en témoigne par exemple l’évasion spectaculaire de plusieurs dizaines de détenus de la prison du Palais de justice de Baabda en novembre 2020. Avant la crise, l’armée et les forces de sécurité disposaient de plus de ressources et auraient sans doute réagi différemment.

Dans ces conditions, l’armée dispose-t-elle toujours de la capacité et du moral nécessaires pour affronter un nouveau défi jihadiste à l’échelle de la lutte menée contre les militants du Fateh el-Islam dans le camp de réfugiés de Nahr al-Bared ou de l’opération Fajr al-Jouroud contre l’État islamique et el-Qaëda en 2017 ? Rien n’est moins sûr. Certes, des défis de cette nature ne semblent pas se profiler à l’horizon pour l’instant, car les militaires syriens et libanais contrôlent pour la plupart les frontières orientales du Liban, aux côtés du Hezbollah.

Effets politiques potentiels

Cependant, la menace d’actions de l’EI n’est pas à écarter, d’autant plus que la tendance régionale suggère une résurgence du groupe après le retrait américain d’Afghanistan. Le 9 novembre, l’Égypte a accueilli une réunion extraordinaire du Forum arabe du renseignement, qui a été créé cette année par Le Caire en tant qu’organe multilatéral de partage du renseignement. Les chefs des services de renseignements de 22 États arabes, dont le Liban, ont discuté de la prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans et de la résurgence potentielle du militantisme islamiste. La résurgence de l’EI est une réalité, comme le suggèrent les attaques de ces dernières semaines dans la région. Dans le nord de l’Irak, le groupe a mené une série d’attaques au début du mois, et a pris le contrôle d’une ville pendant 24 heures, jusqu’à ce qu’elle soit reprise par les combattants kurdes. Dans l’est de la Syrie, le groupe a également lancé une série d’attaques réussies, visant notamment des soldats, des travailleurs du pétrole et un conseiller militaire iranien.

Une résurgence potentielle de l’EI au Liban pourrait en outre faire d’une certaine manière le jeu de la classe politique traditionnelle libanaise, ou de certains de ses membres, et ce de trois manières. Premièrement, toute violence justifierait le report des élections parlementaires de l’année prochaine et diminuerait la pression internationale pour qu’elles soient organisées à temps. Cela aiderait le Hezbollah et ses alliés à conserver leur majorité actuelle au Parlement plus longtemps que le mandat de quatre ans. Deuxièmement, cela pourrait se traduire par davantage d’aide régionale et internationale pour combattre l’EI, sans avoir à passer nécessairement par le programme de réformes exigées par les donateurs internationaux. Enfin, la montée en flèche des violences de type jihadiste pourrait contribuer à réaligner la partie de la population devenu rétive à la domination confessionnelle de la vie politique sur les positions des partis traditionnels, sapant encore davantage tout élan de changement dans le pays.

Ce texte est la traduction synthétique d’un article publié en anglais sur Diwan, le blog du Carnegie MEC.

Par Mohanad HAGE ALI

Chercheur et directeur de la communication du Malcolm H. Kerr Carnegie Middle East Center. Dernier ouvrage : « Nationalism, Transnationalism, and Political Islam » (Palgrave, 2017).

commentaires (5)

Les jihadistes ca me fait rire c’est le Hezbollah derrière. Ha ha ha

Eleni Caridopoulou

21 h 37, le 13 décembre 2021