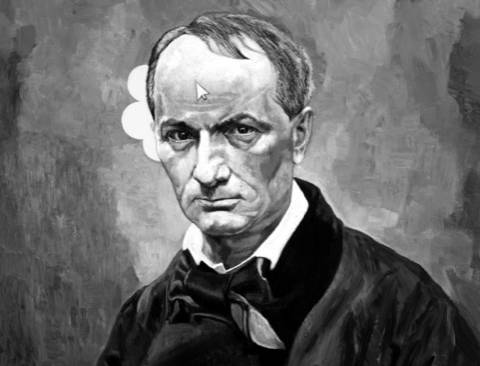

À Baudelaire de Oussama Baalbaki. Acrylique sur toile, 230 x 190 cm, 2015.

«Baudelaire n’a fait que grandir. Sa grandeur a été faite de lecture réelle par des lecteurs et non du crédit. Argent comptant. Il est une nécessité », note Valéry dans un de ses carnets. Le poète (1821-1867) est lu, relu, récité, chanté. Cette assertion ne lui est pas la plus laudative, mais elle résume avec mesure le destin d’une œuvre dont le tracé recoupe une vengeance. Avant de devenir le réconfort des poètes, leur soutien dans le métier, la référence, termes de P.-J. Jouve, Baudelaire a été accablé et son recueil critiqué. Les malheurs, insultes configuraient une malédiction prototypique et ne laissaient pas le créateur indifférent : « Mécontent de tous et mécontent de moi, je voudrais bien me racheter et m’enorgueillir un peu dans le silence et la solitude de la nuit (…) »

Baudelaire craignait qu’on ne trouvât pas assez épais son volume, qu’on le prenne pour un « placard ». Des poètes rivaux ont noté son incapacité à reproduire la performance et sont allés à parler de sa « stérilité » (Leconte de Lisle). Mais cela n’est rien devant l’accusation, l’année de la parution des Fleurs du Mal (1857) d’« outrage aux bonnes mœurs et à la morale publique », du procès et de la condamnation à supprimer de l’édition six pièces majeures ; le livre changeait de registre ; la vie, sulfureuse par certains côtés de l’auteur, se mêlait à la querelle pour entacher une œuvre noble, solennelle et pure, innovante par ses aspects poétiques et spirituels. Des écrivains avaient difficilement apprécié « dans le ciel de l’art (…) on ne sait quel rayon macabre » (V. Hugo), d’autres trouvent de mauvais goût la présence des charognes (Borges). Sur le plan proprement juridique, c’est en 1949, et après le vote d’une loi, que la cour de cassation « casse et annule le jugement rendu le 27 août 1857 » et « décharge » la mémoire de Baudelaire et de ses éditeurs de la condamnation prononcée. Le poète n’a donc retrouvé son rang actuel adéquat qu’après de grandes campagnes de légitimation.

La vie de Baudelaire fut riche en malheurs. En 1947, Sartre prononce contre l’homme un impitoyable réquisitoire. Dans un essai d’analyse existentielle, le poète est complice voire auteur de ses malheurs. Il serait épris de sa singularité au point de se dédoubler pour se contempler dans un geste narcissique. Tout dans la vie de Baudelaire serait négatif et signe de défaite : une éternelle minorité, le refus de l’action et de l’effort utile, l’incapacité à renverser l’autorité du père, un désir qui demeure à l’état de désir et un Mal qui transgresse le Bien sans le réduire… Mais ce que la tentative de Sartre omet reste l’essentiel : l’homme incriminé est le poète des Fleurs du Mal !

L’essai accusatoire de Sartre se trouvera rapidement en face de défenseurs du poète ; le premier d’entre eux, Georges Bataille, rendant compte de l’ouvrage, étendra sa défense en une théorie de la poésie et de l’art. Si de nombreux éléments de l’analyse de Sartre peuvent être pris en compte, on peut y déceler le contraire de ce qu’en déduit le philosophe : le refus de Baudelaire est celui « d’agir en homme accompli, c’est-à-dire en homme prosaïque ». L’auteur de La Littérature et le mal ajoute : « Je me demande même : un tel choix n’est-il pas celui de la poésie ? N’est-ce pas celui de l’homme ? » En bousculant les termes, on peut reconnaître chez le poète un élément ludique, souverain, l’irrévérence de l’enfance, la hâte de grandir en se défendant du sérieux, le goût des risques périlleux qui donnent la possibilité de s’observer, de se connaître…

Pour Bataille, et sans entrer dans le dédale d’une pensée riche et nuancée, « le refus de Baudelaire est le refus le plus profond puisqu’il n’est en rien l’affirmation d’un principe opposé ». Le poète n’échoue donc pas, mais il fait une conquête inattendue. Il n’oppose pas à une pensée logique une autre de semblables catégories, mais ouvre au désordre du silence, de l’éros, de la mort… une voie propre à la manifestation et à l’expression. Une nouvelle poésie et une nouvelle esthétique sont nées.

La défense de Baudelaire continuera par d’inimitables voies. En 1984, Philippe Muray voit dans l’essai de Sartre « un procès de Moscou ». Il affirme que la pauvreté, l’exclusion et la persécution vécues par le poète sont des marques de son génie. Il cite cette phrase des Fusées : « Je ne conçois guère (mon cerveau serait-il un miroir ensorcelé ?) un type de Beauté où il n’y ait du Malheur. »

L’essence des Fleurs du Mal comme leur fécondation de la poésie ultérieure demeurent les points principaux. La première tâche dépasse le cadre de cet article et nous ne la traiterons qu’à travers les auteurs invoqués ; de la seconde, nous laisserons de côté « les trois grands poètes » que la lecture des Fleurs a « engendrés » : Verlaine, Rimbaud, Mallarmé. « Le mélange puissant et trouble de l’émotion mystique et de l’ardeur sensuelle (du premier) (…) la profonde conscience des sensations et de leurs résonances harmoniques (chez le second) sont nettement présents et reconnaissables dans Baudelaire (…) », note Valéry avant de poursuivre : « Tandis que Verlaine et Rimbaud ont continué Baudelaire dans l’ordre du sentiment et de la sensation, Mallarmé l’a prolongé dans le domaine de la perfection et de la pureté poétique. » Contentons-nous de visites rapides à trois lectures instructives : Valéry, Jouve, Bonnefoy.

En 1924, le premier prononce une conférence pour repérer « la situation de Baudelaire ». Il y affirme d’emblée ses trois traits : une poésie qui sort pour la première fois des frontières françaises et accède à la mondialité ; une poésie qui s’impose comme celle de la modernité ; une poésie qui féconde et engendre partout des imitateurs. Baudelaire arrive à un moment où le romantisme est à son apogée avec une « éblouissante génération » (Lamartine, Hugo, Vigny, Musset…). Elle le contraint à faire autre chose. D’où, malgré son origine et ses goûts romantiques, sa figure classique : il « porte un critique en soi même et l’associe à ses travaux ». L’œuvre manifeste à chaque page l’acte et la volonté d’intelligence. On peut citer comme source de cet autre courant le poète et conteur américain Edgar Allan Poe que Baudelaire admirait, traduisit et fit connaître. Dans la composition de Poe, mathématique et mystique, logique et imagination s’unissent et ciblent « la poésie absolue ». Une leçon théorique et pratique retenue.

Dès 1925 et la vita nuova qu’il inaugure alors, le poète, romancier et critique Pierre Jean Jouve (1887-1976) se met sous le parrainage de Baudelaire, dont il évoque la « puissance d’invention, d’expression et d’achèvement ». Si le poète des Fleurs veut « extraire la beauté du Mal » ainsi qu’il l’affirme, son autre préoccupation majeure est la spiritualité. Il « exige l’absolu et le bien, la perfection, le salut ; et il les cache sous la splendeur du mal. Il adore Dieu et il nomme Satan ». (Tombeau de Baudelaire, 1958). Dans le poème « À une Madone », par exemple, on trouve sous la Madone la maîtresse et sous la maîtresse la Madone. « L’inconscient dans l’esprit du poète veut et impose la forme blasphématoire de la foi. » Le « secret » profond de Baudelaire est la recherche de l’inconscient comme moteur de la poésie, la rencontre d’une sexualité et d’une sentimentalité intenses, presque perverses, lacérées par l’instinct de mort, avec une volonté de salut et de mysticisme. Dans Proses (1960), écrit poético-littéraire, Jouve boucle ainsi la vie et l’œuvre de Baudelaire : « Toujours il a inventé et créé, solitaire et répandu, misérable et maniant l’argent, sans femme avec toutes les filles, sans joie dans le plaisir et presque sans existence. »

Yves Bonnefoy (1923-2016) regroupe quinze essais échelonnés de 1955 à 2009 dans Sous le signe de Baudelaire (2011). Pour lui, Les Fleurs sont « le maître livre de notre poésie », et leur auteur, avec Rimbaud et Mallarmé, à « l’origine de toute poésie ultérieure ». Mais il cherche surtout à trouver, sous le Baudelaire « indéniable » attaché au culte d’un Beau idéal, un autre plus « essentiel », même si les deux sont pris dans des contradictions et des conflits. La question est de taille parce que l’essence de la poésie est en jeu. Bonnefoy prête attention à des poèmes peu ancrés dans la renommée et la mémoire (« Le Cygne », « Les Petites Vieilles », « Le Masque », « La Maison blanche »…) et essaie d’en étendre la portée au recueil entier. L’analogie n’y est pas verticale vers le divin, mais horizontale entre les données de la perception, le parfum l’emportant sur la couleur et le son.

Bonnefoy finit par distinguer deux façons d’être et deux façons d’écrire. Celle de faire lever un monde fictif, de croire que l’écriture est sa propre fin au-delà de la présence du temps et de la mort. Celle opposée d’aller vers le simple, l’inévitable, le personnel, l’inaccessible à travers erreurs et embûches mais en désécrivant les formulations prêtes. Cette guerre intestine se retrouve chez les grands poètes contemporains des surréalistes à Jouve et Artaud. Bonnefoy a choisi sa voie, il y inscrit une bonne part des Fleurs.

La création moderne reconnaît envers Baudelaire une dette esthétique, symbolique et matérielle. Ses malheurs personnels, malédiction, infortune, maladie, ont été retournés contre soi, pour être transcendés en une poésie innovante, enivrante, salvatrice, universelle. Le pur don d’un poète généreux…

commentaires (2)

Oussama Baalbaki a réussi dans ce portrait à capter l’intensité du regard du poète. A-t-il voulu à dessein accentuer la sévérité du regard en renforçant l’élévation du sourcil gauche qui, dans les célèbres photographies prises par Nadar et Carjat, est davantage à l’horizontal? Peu importe, Baalbaki a réussi un tour de force en capturant l’âme de Baudelaire.

Hippolyte

11 h 24, le 05 avril 2021