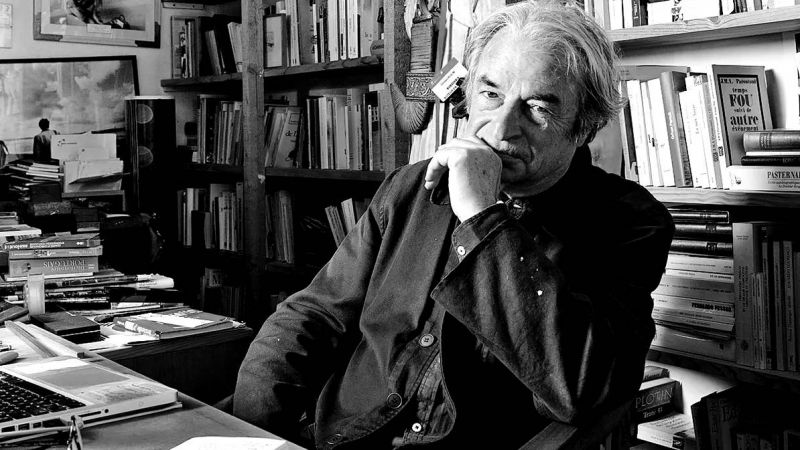

© Francesca Montovani / Gallimard

Né en 1947, venu à la littérature trente ans plus tard après une longue période de militantisme au sein de la gauche prolétarienne maoïste dont il a dirigé la branche militaire clandestine, Olivier Rolin n'a jamais cessé de s'interroger sur l'histoire, ses utopies et ses cauchemars, sur le rapport entre pensée et action, sur l’écriture et les diverses fonctions de la littérature mais aussi sur la beauté, le temps ou le vieillissement. Cette méditation, souvent mélancolique, a nourri ses romans comme ses récits et son œuvre complète a été publié en deux volumes parus au Seuil, Circus 1 (1980-1998) et Circus 2 (1999-2011). Il n’en a pas pour autant arrêté d’écrire, poursuivant bien au contraire ses projets romanesques et ses récits géographiques amplement ouverts sur le vaste monde.

Dans son précédent ouvrage Extérieur monde, l’écrivain s’était donné pour but affiché de construire une sorte d’autoportrait conçu selon une règle unique que l’on pourrait résumer par : je ne suis que ce que j’ai fait, je suis la somme des paysages que j’ai parcourus et des expériences que j’ai vécues, c’est le monde extérieur qui me façonne. Alors quand il se retrouve assigné à résidence par la pandémie, contraint de renoncer à explorer le monde sans relâche, c’est peu dire que ses repères se brouillent. Quand de surcroît il est sommé de quitter l’appartement où il a passé la moitié de sa vie et où il a conservé ses livres, mais aussi « un prodigieux bric-à-brac » fait de journaux, de lettres, de photos et d’objets hétéroclites qui sont les traces de voyages, de rencontres et de personnes aimées, quand il doit donc trier, donner, ou emporter tout cela qui a formé le décor de sa vie, « les histoires se bousculent, des paysages se déploient, sortis de l’oubli » et il se dit que ce chambardement mérite d’être raconté. Il écrit donc ce livre, Vider les lieux, qui forme avec le précédent une sorte de diptyque et que l’on pourrait intituler « Intérieur monde ». Les livres y évoquent les lieux où on les a lus, les personnes avec qui on les a partagés, « la bibliothèque devient lanterne magique ». Les meubles et les objets sont porteurs de mille souvenirs et paysages, ceux de l’enfance en Bretagne, d’un séjour au Texas, d’une plage en Sibérie où Tchekhov imprima ses pas, d’un voyage en train en Chine ou en Russie… Si Michel Leiris cité en exergue parle de panique et de fin du monde à propos du déménagement, Rolin en a décidé autrement. Et il fait de cette épreuve le début d’une nouvelle aventure, littéraire et philosophique.

Ce livre semble former avec le précédent une sorte de diptyque, puisqu’il y est question des traces que le monde extérieur laisse dans un appartement. Au point qu’on aurait pu l’intituler « Intérieur monde ». Pourrait-on dire que vous y composez la suite de votre autoportrait ?

Oui, effectivement ces deux livres se complètent de la façon que vous dites et j’avais à un moment envisagé ce titre pour le second. Cela dit, le projet autobiographique est très éloigné de moi et la forme des mémoires me semble archaïque et dépassée. Ce que je pratique est une sorte d’autobiographie éclatée, diffractée, dont je serais le centre vide. Il y a dans Extérieur monde cette image d’une jeune Égyptienne sur les fouilles de Sakkarah qui reconstitue un vase à partir de dizaines de fragments, autour d’un centre vide. Je serais moi-même le centre vide du vase.

Vous vous interdisez de parler de vous de façon directe…

Disons que je n’éprouve aucune attirance pour la confession, l’autofiction, la mise en avant de soi-même. Affectivement, ça ne m’intéresse pas. Je vois deux raisons à cela, l’une étant que ça me viendrait à la fois de mon éducation et de ma jeunesse très militante, car à l’époque, il n’y avait que le « nous », que le collectif qui comptait, il n’y avait pas de « je ». Sous un angle plus théorique, je pense que les mémoires comme récit organisé autour d’une vie est un genre périmé. La conception du moi a beaucoup changé depuis Chateaubriand et j’aime beaucoup cette phrase de Michaux dans laquelle il dit qu’il n’y a pas un moi, il y en a dix, il y en a cent, et que chaque moi est un mouvement de foule. Le moi n’est pas une personne souveraine au milieu du monde, le moi est sans cesse façonné par le monde. Donc je souhaitais faire quelque chose qui soit de l’ordre de l’autobiographie, mais qui soit plus moderne, un texte éclaté et non centré autour du moi et cela tient donc chez moi à la fois à un scrupule moral et à des considérations théoriques.

Vous écrivez : « Je prétends être un écrivain moderne – c’est même la seule modernité que je revendique. » Que voulez-vous dire précisément ?

Moderne ne veut pas forcément dire contemporain et ne fait pas nécessairement référence à la déconstruction systématique dont l’art moderne se revendique le plus souvent. Mais même si certains écrivains le pratiquent encore aujourd’hui, je me sens très éloigné du roman chronologique avec un début, un développement et un dénouement, construit sur une définition balzacienne du personnage. Je me sens infiniment plus proche de Claude Simon qui, dans son discours du Nobel, définit le roman moderne comme un texte fait d’allers-retours, un texte qui revient sur ses pas, qui n’est pas construit de façon linéaire comme un progrès vers un dénouement. Il n’est pas illégitime de faire de soi-même la matière de son œuvre, mais il est suranné, archaïque, de faire de soi le centre de son récit. J’estime que ma personne est constituée par le monde, par les traces que le monde laisse en moi et c’est ça que j’appelle moderne.

Dans certains passages plus personnels, vous évoquez votre père ; vous découvrez de façon tardive des proximités entre vous…

À la faveur du déménagement, je retrouve ce cahier de mon père. Je savais qu’il existait, mais je n’ai pas souvenir de l’avoir lu auparavant. Et je découvre donc son désir d’écrire que j’ignorais. Je savais que ça l’intéressait, mais pas qu’il avait commencé à le faire et qu’il aurait pu y parvenir puisque ces quelques pages montrent qu’il avait du talent. Tout se passe comme si mon frère et moi avons réalisé ce qu’il aurait voulu faire et peut-être finalement l’en avons-nous dépossédé ; il n’a plus osé aller sur ce terrain que nous avions occupé avec un certain succès… Mais je découvre aussi à quel point mon père était dissident ; il en avait pris conscience alors qu’il était encore assez jeune et qu’il était dans l’armée, ce qui n’est pas un cadre qui favorise ce type de comportement. À cet égard, je me sens proche de lui. Il était quelqu’un qui ne cessait de partir, toujours en guerre avec ses supérieurs hiérarchiques, mais très aimé par les personnes qui étaient sous ses ordres. Il était isolé, n’appartenait à aucune famille politique, à aucun groupement professionnel.

Vous retrouvez donc ce cahier comme toutes sortes d’objets, et chacun d’eux est l’occasion d’un retour autobiographique…

Oui, une sorte d’autobiographie sous forme d’éclats prend progressivement forme. Mais c’est une autobiographie avec pas beaucoup d’« auto » – c’est-à-dire pas beaucoup de moi – ni beaucoup de « bio », au sens où il n’y a pas de fil narratif continu, structuré. En réalité, je soumets ces objets à une sorte de « jugement dernier », qui va me permettre de décider si je les garde, les jette, les donne. Il faut donc que l’objet prenne sa défense lui-même et dise : souviens-toi, tu m’as trouvé à tel endroit, j’ai été le témoin de telle chose. L’objet plaide sa cause, met en évidence le lien entre sa vie et la mienne. Par exemple, il y a une sorte de grand clou rouillé trouvé en Russie et qui est le vestige d’une voie ferrée qui emmenait les déportés vers les camps d’internement. Presque tous les objets soumis à ce « tribunal » ont réussi à plaider leur cause et je les ai gardés.

À propos de la Russie que vous connaissez bien justement, vous citez Brodsky qui écrit : « Aucun pays n’a mieux maîtrisé l’art de la destruction de l’âme de ses citoyens que la Russie. » Pouvons-nous revenir là-dessus ?

Brodsky se réfère ici à la destruction de l’âme par la peur. Le peuple russe a toujours vécu dans la peur. Il n’y a pas de famille qui n’ait eu des déportés, des fusillés. Le système policier, les camps, tout cela a détruit leur âme. Et plus largement, ce système de destruction tout à fait central repose aussi sur la laideur et l’insuffisance. Les gens sont désagréables parce qu’ils ont peur, parce qu’au centre de tout, il y a la peur. Dans un petit livre intitulé En Russie que j’ai écrit après mon premier voyage là-bas, je parle de l’esthétique soviétique qui plus que sur le laid, repose sur le moche, c’est-à-dire l’insuffisant. Dans une chambre d’hôtel par exemple, il n’y a presque pas de meubles, souvent une moquette rase et tachée, des ampoules qui éclairent mal et peu. De façon poétique, je prétends qu’au centre de tout cela, il y a le grand système de la peur. Ce qui a été inculqué au peuple russe pendant des siècles et en particulier au XXe siècle, c’est l’habitude de la violence, le fait que la violence fait partie de la vie et des relations sociales. Il n’y a pas d’État de droit en Russie, la violence est toujours en arrière-plan, n’importe quel policier peut vous arrêter arbitrairement. Une immense école de la peur et de la résignation est à l’œuvre, qui se vérifie encore aujourd’hui. Il y a dans ce pays quelque chose qui nous paraît insensé : que la guerre soit un moyen d’action normal, un instrument de la vie publique. Tout cela illustre la célèbre phrase de Clausewitz qui dit que la guerre est la poursuite de l’activité politique par d’autres moyens.

Vous triez votre bibliothèque, mais contrairement à l’exercice habituel qui consiste à se raconter à travers les livres qui ont compté, vos livres vous renvoient au monde extérieur, font revivre les circonstances de leur lecture ou les rencontres qui les ont accompagnés.

Oui, en effet, je ne parle pas nécessairement des livres qui ont compté pour moi, de ceux que j’emporterais sur une île déserte, mais chacun des livres évoqués est associé à une double mémoire, l’une tournée vers l’extérieur qui raconte des voyages ou des paysages traversés alors que je lisais ces livres, et l’autre tournée vers l’intérieur qui parle de ce que ces livres soulèvent en moi de souvenirs, d’émotions voire d’agacements. Cela dit, parmi les livres qui ont vraiment compté, qui m’ont longtemps accompagné, je citerai Les Essais de Montaigne, les récits de Tchekhov, plusieurs romans de Sabato et en particulier Héros et tombes, La Vie d’Arseniev d’Ivan Bounine, Les Annales de Tacite, et le livre qui parcourt Vider les lieux de part en part : Ulysse de James Joyce, qui fut publié et traduit dans ma rue, celle que je suis sommé de quitter.

Vous citez Atlas d’un homme inquiet de l’écrivain autrichien Christoph Ransmayr et dites que c’est un livre que vous auriez aimé avoir écrit. Est-ce parce que vous partagez son inquiétude ?

Les deux termes du titre me définissent bien, l’atlas qui propose un portrait du monde, et l’inquiétude qui est aussi fondamentalement mienne. Il serait sans doute temps que je sache pourquoi je suis dans une inquiétude qui ne me quitte pas. Peut-être est-ce en lien avec la tristesse de ma mère qui ne s’est jamais remise de la mort de son frère. Peut-être est-ce l’inquiétude au sens étymologique du terme, qui me renvoie à Pessoa et à son intranquillité. Peut-être suis-je l’héritier de la dissidence de mon père. Mais le fait est que je ne reste pas en place, je suis intranquille, je ne me suis jamais senti vraiment chez moi nulle part.

À la toute dernière phrase d’Extérieur monde, vous évoquez l’état d’abandon dans lequel vous êtes au moment où vous achevez un livre. Vous n’avez pas la satisfaction d’avoir réussi quelque chose, vous vous dites désemparé.

Oui, parce que pendant tout le temps qu’on l’écrivait, on a vécu entièrement pour ça, l’écriture rendait la vie excitante. Tout d’un coup c’est fini et c’est comme la fin d’une passion. Mais c’est pour ça qu’on recommence, tant qu’on en a la force, pour se laisser étonner, instruire et façonner par le monde.

Vider les lieux d’Olivier Rolin, Gallimard, 2022, 221 p.

commentaires (0)

Commenter