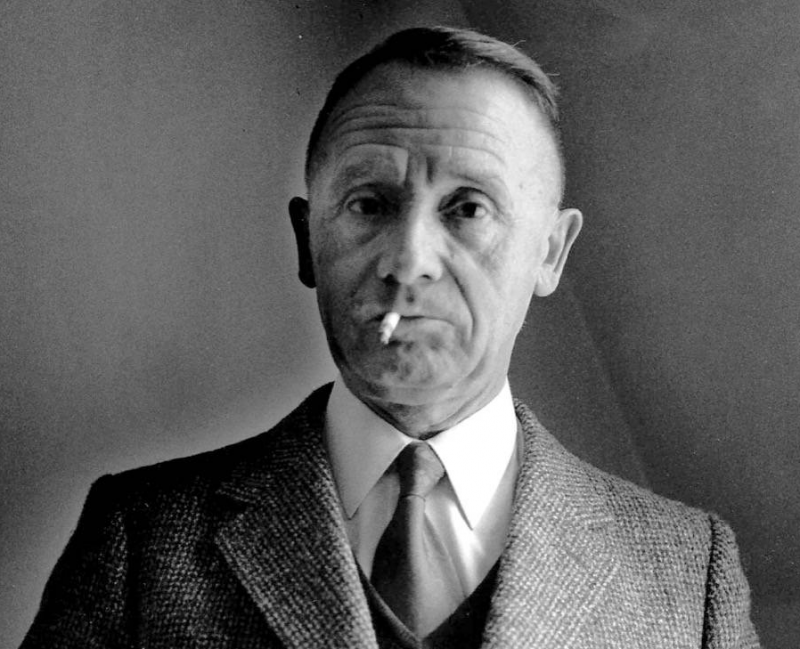

© jean Suquet

Rarement un écrivain aura autant été encensé, honoré, faisant même partie des très rares qui, de leur vivant, ont vu leur œuvre entrer dans la prestigieuse « Bibliothèque de la Pléiade » de Gallimard, ce Panthéon des lettres (deux volumes, parus en 1989 et 1995). Julien Gracq (1910-2007) était devenu assez tôt une vache sacrée, un maître à penser qu’il était de bon ton, pour certains auteurs ou journalistes, de fréquenter, d’aller visiter ou interviewer en sa maison de Saint-Florent-le-Vieil (Maine-et-Loire, non loin d’Angers), là où il a passé sa vie, en ermite souriant, pas dupe un instant de cet engouement d’une époque dont il n’a jamais vraiment voulu faire partie.

« En littérature, je n’ai plus de confrères, note-t-il ici. Dans l’espace d’un demi-siècle, les us et coutumes neufs de la corporation m’ont laissé en arrière un à un au fil des années. J’ignore non seulement l’ordinateur, le CD-Rom et le traitement de texte, mais même la machine à écrire, le livre de poche, et, d’une façon générale, les voies et moyens de promotion modernes qui font prospérer les ouvrages de belles-lettres. Je prends rang, professionnellement, parmi les survivances folkloriques appréciées qu’on signale aux étrangers, auprès du pain Poilâne, et des jambons fumés chez l’habitant. » Superbe échantillon du Gracq que l’on aime : intègre, orgueilleux, snob, moqueur...

Dès ses débuts, il s’est façonné une singularité. Il avait un « premier métier », qu’il exerça durant toute sa carrière en dépit de son succès littéraire (relativement tardif il est vrai), lequel lui aurait permis à partir d’un moment de vivre de sa plume. Julien Gracq, à la ville, s’appelait Louis Poirier, il était professeur agrégé d’histoire-géographie, enseignant en classes préparatoires dans un grand lycée parisien – par ailleurs plus géographe qu’historien. L’écriture, pour lui, s’apparentait plutôt à « un violon d’Ingres ». « Quand je commençai à écrire, à vingt-six ou vingt-sept ans sans vraie délibération préalable et comme en me jetant à l’eau dans l’impulsion du moment, confie-t-il, je n’avais jamais sérieusement imaginé que pareille aventure pourrait m’advenir. “Écrire” était pour moi une condition qui pouvait me paraître distraitement enviable, mais qui n’éveillait aucune démarche, aucun mouvement préparatoire, pas plus que l’idée de devenir roi du chewing-gum ou président de la République. »

Il a cependant persisté, sous pseudonyme (devoir de réserve oblige, et goût d’un certain mystère), commençant par des romans (Au château d’Argol, 1938, dans la mouvance surréaliste), et à sa façon : tous ses livres ont été publiés chez le même José Corti, libraire-éditeur indépendant, à des tirages longtemps confidentiels, et aucun n’a été repris en édition de poche. Gracq s’est même offert le luxe inouï de refuser, en 1951, le prix Goncourt, ce pactole des romanciers, qui lui avait été attribué pour Le Rivage des Syrtes. Pas de promotion, pas d’interviews, rares services de presse (l’auteur étant toujours « absent de Paris », selon la formule consacrée), et un rythme de publication buissonnier : dix-neuf livres en près de soixante-dix ans de carrière ! De nombreux « intervalles sine linea » qu’il assume comme « de longues flâneries désoccupées ».

Toute sa trajectoire, d’ailleurs, cette « place non homologuée », son « amour-propre » la revendique de façon « ombrageuse ». Quant au milieu littéraire germanopratin, auquel il n’a jamais voulu appartenir, lui qui, dans sa jeunesse, avait quand même fréquenté André Breton et les Surréalistes, il lui avait réglé son compte dès 1950 dans un pamphlet resté fameux : La Littérature à l’estomac.

Ce qui est rare étant précieux, vint un temps où chaque nouveau livre de Gracq (finis les romans, place à des ouvrages inclassables, récit, essai, carnets, notes mêlés), révéré comme un véritable gourou, devint un événement, un best-seller, comme le très beau La Forme d’une ville, en 1985, sur Nantes, où il avait effectué toutes ses études secondaires. Mais aussi le plus faiblard En lisant en écrivant (1980), où il assénait avec aplomb des opinions discutables, notamment sur le cinéma.

Gracq l’écrivain a toujours conservé le côté péremptoire du professeur Poirier, et ses jugements littéraires sont parfois à l’emporte-pièce. Sur la littérature de son temps, il commet quelques bévues, sur Gide par exemple, auquel il ne comprend rien. Mais il sait se racheter quand il salue en Apollinaire et Breton des « mages », dans Mallarmé et Valéry, « le trésor de Toutankhâmon », et décèle, dans le Clappique de La Condition humaine de Malraux, un personnage proustien.

Ce côté « en roue libre » – je dis ce que je veux en me fichant des réactions –, c’est tout l’intérêt de Nœuds de vie, recueil de fragments en prose assez aboutis pour que Gracq les fasse dactylographier – ce qui suppose qu’il les aurait sans doute publiés un jour. Tâche dont s’est chargée Bernhild Boie, spécialiste ès-Gracq. Laquelle attend impatiemment, comme tout le fan club, l’année 2027, pour que soient dévoilés les vingt-neuf cahiers, intitulés Notules, que Gracq a légués à la BnF, dans ses manuscrits et archives, mais interdisant toute divulgation de leur contenu durant vingt ans après sa mort. On suppose que c’est parce qu’il y a glissé quelques vacheries sur certains de ses confrères et contemporains. Patientons donc en lisant Nœuds de vie.

Nœuds de vie de Julien Gracq, éditions Corti, 2021, 164 p.