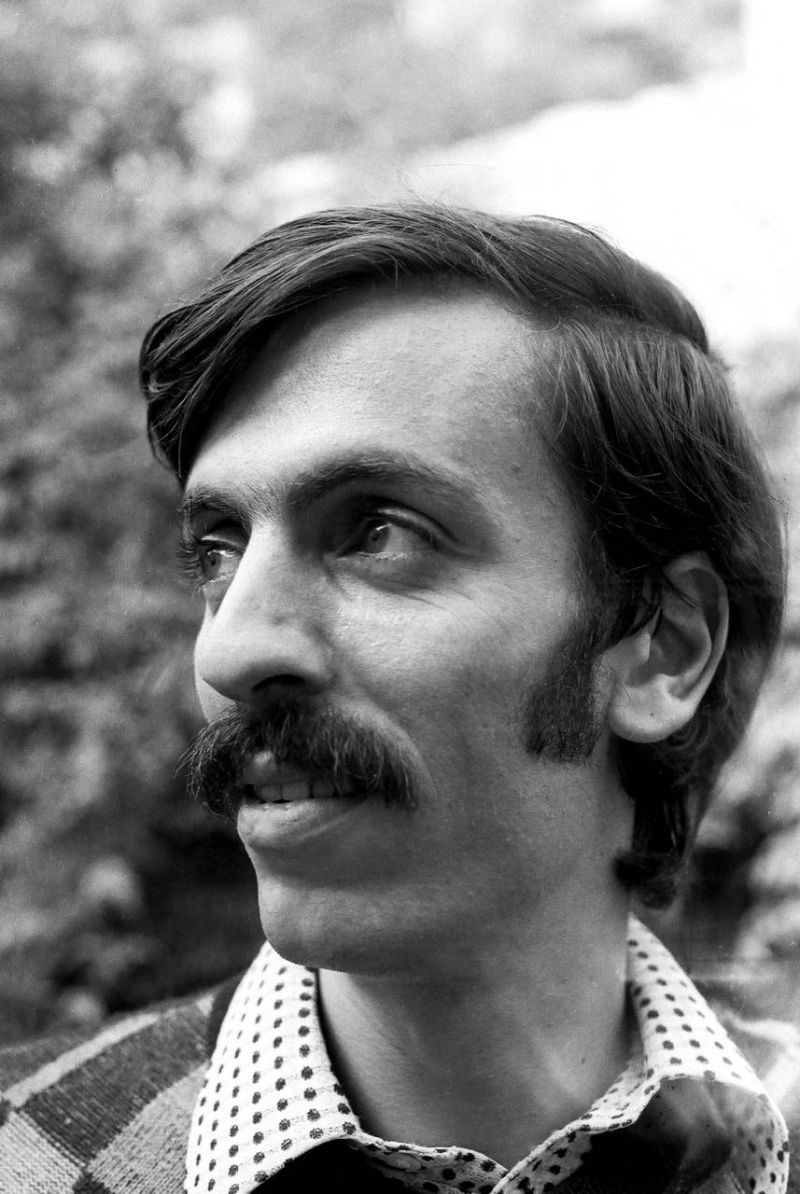

© Khalil Moawad

On se donnait ces surnoms fraternels, khayyo, khayto, dans l’araméen de cuisine qui caractérise le parler de chez nous. Nous marquions ainsi le lien immatériel, peut-être immémorial, qui agençait notre curieuse amitié : lointaine et pourtant si proche, détachée et pourtant indéfectible. L’accent de notre appartenance – que ma bouche n’a jamais réussi à mouler – ne me vient que dans ce mot, à mes yeux le plus doux ; et il n’a jamais appartenu qu’à toi. Tu ne m’as jamais manqué et j’ose croire que tu ne me manqueras jamais. Ta présence, même absent, m’était une évidence aussi évidente que le platane du Miden sous lequel tu tapais le carton dans le café des hommes, le coucher du soleil à la terrasse du Belmont, ou l’éclosion de la lune à l’épaule gauche du Makmel. Avec le chemin de la source dont nous fendons la brume en esprit, grisés de parfums sylvestres, et la petite chapelle de la vierge sur son promontoire, que nous adorons en païens, ces immuables repères de nos âmes ehdéniotes nous donnent une illusion d’immortalité. Dans chaque venelle, du haut de chaque colline, nous reviennent les échos de voix familières depuis longtemps désincarnées. Ainsi de ton rire enroué qui ressemble au frottement des feuilles d’automne bousculées par le vent.

Chez nous, on ne meurt pas. On se glisse dans un portrait penché, accroché haut, à une petite marge du plafond, et on s’y installe pour assister au monde jusqu’à la fin du monde. On n’est pas obligé de sourire. Certains portraits sont franchement maussades, d’autres gominés, surfaits, arrogants. Tu l’as écrit toi-même, c’était ton premier titre – et quel titre ! – Al-Mawtou bayna el-ahl nouʻas (La mort parmi les siens est sommeil). Tu aimais répéter ces vers éblouissants du poète populaire Talal Haidar : « Il vient un vent du nord, certains ont dit qu’on l’a tué, d’autres qu’il est mort. D’autres ont dit : il a ouvert l’obscurité de son ombre et tel fut son sort. » Depuis ce jour pluvieux d’un certain mois de juin où le bus scolaire était venu te ramener plus tôt que d’habitude de ton collège de Tripoli où régnait une atmosphère bizarre, où tu n’as pas tardé à apprendre qu’un massacre avait transformé à jamais la vie du village, la mort n’avait presque plus de secrets pour toi. De livre en livre tu l’as interrogée, retournée dans tous les sens, soulevée, soupesée, reniflée, goûtée. Dans Pluie de juin, Kemleh retire les chaussettes de son mari étendu raide mort sur la civière, et les agite au bout de ses doigts pour montrer à Mountaha qu’elle a eu raison, que c’est bien lui qu’elle a reconnu à la seule vue de ses chaussettes dans la camionnette où s’entassaient les morts. Dans les dernières pages de Saint Georges regardait ailleurs, tu écris : « Il n’est pas mort, on l’a tué. » Il fallait toi pour relever cette nuance, et cet humour si élégant qui n’appartient qu’à toi pour oser ainsi chahuter la camarde.

J’imagine qu’il t’a fallu du courage, ou du moins une ferme résolution pour enfin entrer en écriture. Écrivain tardif, tu savais ce qu’il t’en coûterait, le jour où tu cesserais d’ajourner ce moment où l’on se retire du monde pour en habiter le reflet. Mais à te voir transformé par la fréquentation de tes personnages, à t’entendre prescrire l’écriture à tout va, à qui pouvait écrire, de même que jadis Max Jacob prescrivait à Cocteau l’hostie comme un cachet d’aspirine, je te savais heureux. Toi qui, au début, t’habillais en passe-muraille comme font ceux qui préfèrent, pour mieux voir, ne pas être vus, tout à coup je t’ai vu mettre des chapeaux, de grands foulards de couleurs vives. À ce moment-là, j’ai compris que tu étais passé de l’autre côté de la toile. Tu n’avais plus besoin d’observer. Comme dans la légende de Wang Fo, le peintre condamné par l’empereur de Chine, qui se sauva en sautant dans la barque qu'il avait dessinée, tu échappais aux petitesses de ce monde en naviguant au gré du tien. Tu devenais un héros de tes propres fictions et parmi tes personnages tu demeures, à portée de cœur, dans la ouate des pages où seul ton rire te trahit. Là est ta vraie vie, la « vie souveraine », comme tu l’appelles. Non, tu ne me manqueras pas.

commentaires (0)

Commenter