Des manifestants pro-iraniens défilent en arborant des bannières hostiles au Premier ministre irakien sortant, Moustapha el-Kazimi, après que les partis politiques qu’ils soutiennent ont essuyé des pertes importantes aux législatives d’octobre. Ahmad al-Rubaye/AFP

C’était il y a plus d’une semaine. Une tentative d’assassinat orchestrée dans la nuit du 6 au 7 août contre le chef du gouvernement irakien sortant, Moustapha el-Kazimi – et largement imputée à des milices chiites proches de l’Iran–, provoquait une onde de choc dans le pays et au-delà. Les factions financées et armées par la République islamique n’en auraient certes pas été à leur première démonstration de force. Mais dans un contexte postélectoral particulièrement tendu, après que l’alliance du Fateh – bras politique de la majeure partie de ces brigades regroupées au sein de la coalition paramilitaire du Hachd el-Chaabi (PMF) – a essuyé des pertes conséquentes au Parlement, le message est on ne plus clair : peu importe les résultats, la formation du gouvernement ne se fera pas sans elle, même si cela doit requérir de mettre le pays à feu et à sang.

Pourtant, cette attaque aux drones, dont deux ont été abattus tandis qu’un troisième chargé d’explosifs a frappé la résidence du Premier ministre, a suscité des interrogations qui durent jusqu’à présent. Fallait-il y voir ainsi un avertissement ou s’agissait-il d’une véritable entreprise visant à éliminer M. Kazimi ? Dans quelle mesure les milices chiites liées à Téhéran, et présumées responsables, ont-elles agi de manière autonome ? Et sinon, comment expliquer alors la volonté de Téhéran de se débarrasser d’un homme avec qui les relations s’étaient, somme toute, nettement améliorées au cours des derniers mois et dont les atouts diplomatiques sur la scène internationale peuvent lui être profitables ?

Une source proche de Moustapha el-Kazimi et citée par le média en ligne Amwaj le résumait de la sorte dans l’édition du 28 septembre : « L’attitude de l’Iran n’est pas dédaigneuse, tant parmi le corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) qu’au sein du ministère du Renseignement (MOIS) », ajoutant que le Premier ministre sortant disposait d’une « acceptation iranienne », sans être leur favori. « Ils ne veulent pas répéter l’erreur de 2018 », quand Adel Abdel Mahdi – perçu comme leur étant très lié – a été choisi comme chef du gouvernement. Celui-ci, comme son successeur, doit son arrivée aux commandes du cabinet à un compromis entre Téhéran et Washington. Mais M. Abdel Mahdi s’est trouvé contraint de démissionner en novembre 2019 sous la pression de l’intifada d’octobre – qui dénonçait entre autres la mainmise iranienne sur le pays –, soutenu en cela par la plus haute autorité religieuse chiite, le grand ayatollah Ali Sistani.

Semer la confusion

Depuis mai 2020, c’est à M. Kazimi qu’est revenue la tâche délicate de prendre le relais. Forcé depuis le départ à un véritable jeu de contorsionniste entre les États-Unis et l’Iran, le Premier ministre sortant a fait de l’organisation d’un scrutin législatif anticipé l’un des objectifs de son mandat. Un succès que vient toutefois contrebalancer l’échec à mettre au pas les milices, à les ramener dans le giron de l’État et la lenteur du processus visant à faire la lumière sur les responsabilités relatives à la mort d’au moins 600 personnes dans le cadre de la répression du mouvement d’octobre ainsi qu’aux assassinats qui ont par la suite visé près d’une trentaine d’activistes, de journalistes et de chercheurs critiques. Dans ces circonstances difficiles, M. Kazimi est cependant parvenu à tisser des liens avec tous les acteurs régionaux et à apparaître à leurs yeux comme le moins pire des candidats à sa propre succession. Y compris pour Téhéran, conscient qu’il peut bénéficier à la fois de son agilité dans l’arène régionale et de sa faiblesse sur la scène intérieure.

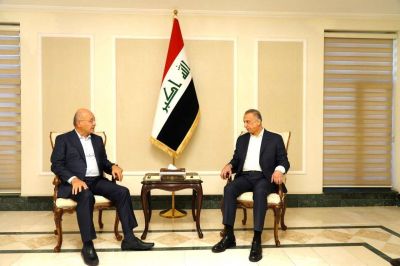

À la suite de l’incident, le remplaçant de Kassem Soleimani à la tête de l’unité d’élite al-Qods au sein des IRGC – Esmaïl Qaani – s’est d’ailleurs rendu à Bagdad pour rencontrer M. Kazimi auprès de qui il a, selon les sources rapportées par la presse locale et internationale, fermement condamné l’attaque et assuré que Téhéran se tiendrait aux côtés du gouvernement irakien face aux tentatives de déstabilisation. Les deux hommes ont semblé s’accorder autour d’un deal tacite : M. Kazimi a ainsi promis à son interlocuteur de poursuivre les assassins responsables de la mort de deux manifestants à Bagdad le 5 novembre dans le cadre de la répression contre un rassemblement affilié aux PMF dénonçant les résultats électoraux et accusant Washington, Abou Dhabi mais aussi M. Kazimi de s’être joués d’eux. Pour sa part, Esmaïl Qaani a rencontré les principaux leaders des groupes armés liés à la République islamique pour leur signifier son opposition à l’escalade contre le gouvernement irakien, les appeler à accepter le résultat des élections et à œuvrer à l’unification du spectre politique chiite avant la formation du gouvernement.

De quoi se demander si la tentative d’assassinat relevait d’une réelle volonté émanant des IRGC ou si les factions armées irakiennes ont agi pour leur propre compte. Après avoir vu leur nombre de sièges se réduire de 48 à 17, les milices pro-iraniennes enragent à l’idée d’assister à l’effritement de leur emprise politique et économique si elles sont exclues de la prochaine administration. Et ni Kassem Soleimani ni Abou Mahdi el-Mohandes – ancien leader de facto à la tête du Hachd – ne sont là pour les contenir. Leur élimination en janvier 2020 dans un raid de Washington a révélé de graves dissensions au sein de la coalition paramilitaire, nées de querelles relatives au partage des ressources en fonds, armes ou encore en influence. Aucune revendication, et un flou relatif aux acteurs à tenir responsables qui en ressort accru. Car la République islamique n’est pas étrangère aux frictions au sein même de sa structure, y compris aux divisions de façade. « Téhéran dépeint occasionnellement de prétendus désaccords sur la politique étrangère au monde extérieur dans une tentative délibérée de détourner des responsabilités ou de semer la confusion », rappelle Ali Fathollah-Nejad, collaborateur scientifique au centre d’études de la coopération internationale et du développement (Cecid) à l’Université libre de Bruxelles (ULB).

Division du travail

Historiquement toutefois, les affaires extérieures iraniennes ont été en partie mues par la concurrence que se sont longtemps livrée différents pôles du pouvoir, à commencer par les IRGC et le ministère du Renseignement (MOIS), fondé en 1983. « Le MOIS a été établi par des personnes qui travaillaient au bureau des renseignements du Premier ministre. Ils étaient souvent étiquetés “islamistes de gauche”. On considérait en revanche que c’était les “islamistes de droite” qui travaillaient avec les IRGC durant les premières années de la République », souligne Saeid Golkar, professeur assistant au sein du département des sciences politiques de l’Université du Tennessee. Lors de sa mise sur pied, le MOIS avait pour objectif de professionnaliser le renseignement, faisant de ce fait la part belle aux technocrates, par opposition aux IRGC, beaucoup plus idéologiques. « Mais sous le mandat de Mahmoud Ahmadinejad, Ali Khamenei et les durs du régime ont tenté de renvoyer beaucoup de personnes du MOIS. Progressivement, les vues idéologiques se sont rapprochées », poursuit M. Golkar, qui précise toutefois que les approches restent différentes, les IRGC étant plus « révolutionnaires, plus “jihadistes” selon leurs critères et plus réfractaires à la bureaucratie ».

Dès ses origines – dans le contexte de la décennie noire des années 80, marquée à la fois par la guerre Iran-Irak et, en parallèle, par le renforcement de l’appareil répressif de la République islamique naissante –, le MOIS doit affronter une levée de boucliers issue des rangs des IRGC, ces derniers disposant par ailleurs depuis 2009 de leur propre direction pour le renseignement. « Une fois créé, le ministère du Renseignement avait des domaines de responsabilité qui se chevauchaient avec ceux des IRGC, mettant les deux organisations dans un état de tension constante », analyse Ali Alfoneh, chercheur auprès de l’Arab Gulf States Institute basé à Washington. « Au fil des ans, cette rivalité bureaucratique interagences a non seulement conduit à un manque de partage de renseignements entre les deux, mais elles ont également œuvré au sabotage actif de leurs travaux respectifs. »

Une concurrence ancrée dans une époque propice au développement du système des factions au sein du régime. « Il y avait plusieurs institutions utilisant des outils et des mécanismes de politique étrangère différents, dans le cadre de leur rôle de restructuration générale de la politique de la République islamique après la révolution en 1979, analyse Mohanad Hage Ali, chercheur au Carnegie Middle East Center. Il y avait des personnalités qui, dans les années 80, étaient concentrées sur l’exportation de la révolution, portées par une approche des affaires extérieures très chargée idéologiquement. »

D’autres, en revanche, ont privilégié une attitude plus pragmatique, comme l’ancien président Akbar Hachémi Rafsandjani. « Ce sont des gens qui voulaient réconcilier les intérêts iraniens avec la nouvelle identité islamique du pays. Ce système des factions en Iran a eu un impact sur la politique étrangère du pays. » Au fil des années, les tensions entre les différents pôles du pouvoir se sont affaiblies, à mesure que celui-ci s’est homogénéisé. À quoi s’ajoute le fait que les opérations entre le MOIS et les IRGC ont été délimitées en matière de politique étrangère de telle sorte qu’elles n’empiètent pas les unes sur les autres. Au Moyen-Orient, le terrain est laissé presque libre aux IRGC qui y sont en position de force, même si les détracteurs existent. Un entretien censé rester confidentiel avec l’ancien ministre des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif a ainsi fuité en novembre 2021, dans lequel le chef de la diplomatie iranienne d’alors avait critiqué le rôle proéminent des gardiens dans la politique extérieure du pays, en particulier la gestion du dossier syrien. « En République islamique, le champ militaire est roi », avait déclaré M. Zarif, avant d’ajouter : « J’ai sacrifié la diplomatie pour le domaine militaire plutôt que la diplomatie de service sur le terrain. »

MOIS versus IRGC

En dépit d’une plus grande spécialisation géographique, le terrain irakien a longtemps constitué un lieu de recouvrement des fonctions entre différents centres du pouvoir iranien dans le sillage de l’invasion américaine de 2003. Cela a été le cas concernant la suppression de l’opposition baasiste d’une part ou encore la recherche et la consolidation d’alliances d’autre part. « Cela a conduit à des tensions entre les services, le MOIS considérant que l’unité al-Qods poursuivait une stratégie imprudente et contre-productive en habilitant certaines des milices chiites parmi les plus violentes contre les opposants sunnites », décrypte Afshon Ostovar, professeur à la Naval Postgraduate School en Californie et spécialiste de l’Iran. Kassem Soleimani en particulier avait fait l’objet de vives critiques au sein du MOIS. Des fuites de documents générées par les officiers du ministère stationnés en Irak entre 2013 et 2015 – alors que la guerre contre l’État islamique faisait rage – en attestent. Elles avaient révélé des craintes liées aux tactiques brutales de l’ancien numéro deux du régime et de ses milices, propices selon l’institution à l’aliénation des communautés arabes sunnites, et in fine à une présence américaine renforcée.

« Ces tensions se sont atténuées avec le temps », précise néanmoins Afshon Ostovar. D’autant qu’en succédant au centriste Hassan Rohani, l’ultraconservateur Ebrahim Raïssi participe activement à asseoir le joug des durs du régime sur l’ensemble des centres du pouvoir dans le pays. Le système des factions des années 80 n’a jamais paru aussi loin. « Lorsque Moustapha el-Kazimi jouait les médiateurs entre Téhéran et Riyad, il y avait cette idée que c’était le ministère du Renseignement qui était impliqué, mais que les IRGC ne l’acceptaient pas vraiment et avaient un autre agenda », dit Mohanad Hage Ali. « Mais il est très difficile d’imaginer le MOIS poursuivre ce genre de négociations séparément des pasdaran. Le régime traverse une phase critique de transition. Ces différentes branches doivent montrer un bloc unifié et donc se coordonner. » Une réalité facilitée aujourd’hui par le fait que le pays assume plus que jamais auparavant le caractère autocratique du régime dont le guide suprême Ali Khamenei – octogénaire – est à la tête. Le scrutin présidentiel du 18 juin dernier en témoigne : savamment préparé, il a donné à voir une dislocation presque totale de la façade dite « républicaine » du système. Plus question de faire croire à un semblant de concurrence ni de légitimer le régime à travers des élections auxquelles participerait massivement la population. Peu importe le taux d’abstention élevé ; peu importe l’organisation d’un rendez-vous « citoyen » dépourvu de candidats sérieux face à M. Raïssi, favori du guide. Seule compte la garantie d’une mainmise des durs sur toutes les institutions, non seulement parallèles mais aussi élues, afin de préparer l’après-Khamenei le plus sereinement possible.

commentaires (0)

Commenter